Mit Memoiren ist das so eine Sache. Wer hält sich selbst für so wichtig, dass er seine Erlebnisse zwischen zwei Buchdeckel presst? Wer soll das lesen, wenn Partner, Kinder und Enkel fertig sind? Und vor allem: Wer ist in der Lage, eine Geschichte zu erzählen, wenn er tatsächlich etwas Spannendes erlebt hat?

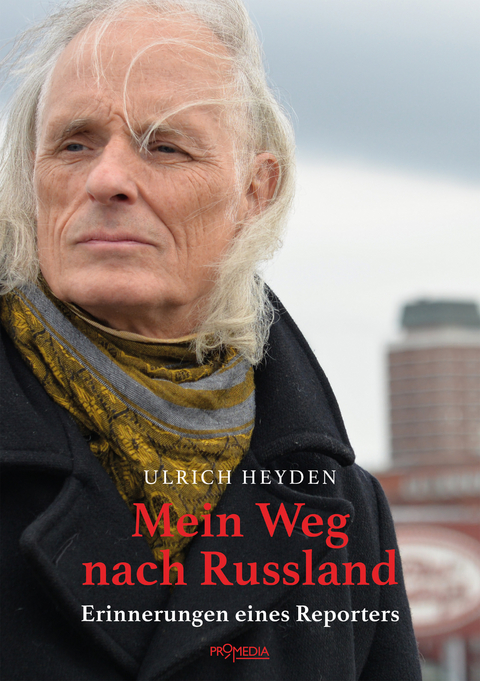

Ulrich Heyden hat all diese Zweifel überwunden und sich sogar auf dem Cover platziert. Ein skeptischer Blick nach links, die langen grauen Haare zerzaust vom Wind. Titel: „Mein Weg nach Russland. Erinnerungen eines Reporters“. Heyden, 1954 in Hamburg geboren, ist anders als die meisten Journalisten. Er hat einen Beruf gelernt und in Metallbetrieben gearbeitet. Die Arbeiter für den Sozialismus gewinnen: So hieß das damals, wenn man jung war und sehr weit links. Als der Westen seinen Endsieg feierte und die Genossen müde wurden oder grün und sich dem bürgerlichen Staat in die Arme warfen, ist Ulrich Heyden nach Osten gezogen. Er hat für den Deutschlandfunk gearbeitet, für den Tagesspiegel, für die Sächsische Zeitung. Sein Credo: neugierig sein. Offen für die Wirklichkeit.

Dass das heute als Buchstoff taugt, sagt viel über den Journalismus in Deutschland. In Kurzform: Die Redaktionen daheim wussten, wie es in Russland und in der Ukraine aussieht. Sie wussten vor allem, dass der Westen überlegen ist. Durch diese Brille gab es schon in den 1990ern kaum Platz für Grautöne und schon gar nicht für Alla Pugatschowa. Ulrich Heyden berichtet, wie kalte Krieger in den Nullerjahren in die Chefredaktionen einzogen, bei ihm bald nur noch „bunte Themen“ bestellten und dann ganz kündigten. Zu wenig Euphorie beim Maidan, Klartext zum Gewerkschaftshaus in Odessa, Empathie für ermordete Russen im Donbass. Bitte nicht bei uns – schon gar nicht von jemandem, der auch bei RT deutsch publiziert. Selbst da, wo links draufsteht, ist heute kein Platz mehr für Ulrich Heyden.

Seine Memoiren sind mehr als diese Kurzform. Ulrich Heyden war mitten drin in einem Milieu, das mit den Vätern haderte, die den Krieg in sich vergruben, und das auch deshalb mit dem Sozialismus liebäugelte. Die Klassiker im Kopf, Rio Reiser oder Franz-Josef Degenhardt im Herzen und die Mao-Bibel in der Tasche. Ulrich Heyden schreibt, dass er als junger Mann den Roten Morgen abonniert hatte und die Pekinger Rundschau und außerdem die Deutsche Volkszeitung las und Links, das Blatt des Sozialistischen Büros. Der Vater steuerte, wie sollte es anders sein, ein FAZ-Abo bei. Die Hoffnung der Eltern stirbt zuletzt.

Dieser Vater ist Heydens Resonanzboden, bis zum Schluss. Das beginnt schon beim Vornamen, Ulrich-Wilhelm eigentlich nach dem Großonkel Graf Schwerin von Schwanenfeld, Offizier des 20. Juli. „Geschichtsverfälschung“ sagt der Neffe zum westlichen Blick auf den Widerstand. „Die größten Helden Deutschlands waren für mich Kommunisten und Sozialdemokraten, aber auch Christen und Humanisten“, die Weiße Rose zum Beispiel (S. 33). Heydens Vater ist im Winter 1941 als Offizier fast bis Moskau gekommen. Er hat daheim als Kind und Jugendlicher erlebt, was er nun im Alter verallgemeinern kann: Viele Kriegsteilnehmer haben die Niederlage „nie verwunden“ (S. 45) – mit Folgen für das Hier und Jetzt, weil „westliche Führungskräfte“ meist nur genau dies mit Russland verbindet. Papa und Opa haben dort verloren. „So kommt es, dass einem westdeutschen Chefredakteur die Hand keine Sekunde zittert, wenn es darum geht, einem ‚Putin-nahen‘ Korrespondenten den Laufpass zu geben“ (S. 265). Dass die „sowjetische Zivilbevölkerung“ genau wie die „Vernichtung der Juden in der Sowjetunion“ in den Familienerzählungen nicht vorkamen, schiebt Heyden auf eine „Nazi-Propaganda“, die den Gegner „dämonisierte“ und zu einer „Masse“ formte (S. 10f.).

Hannes Hofbauer, der Promedia-Verleger, hat mir das Buch als Mediengeschichte schmackhaft gemacht. Man könne dort studieren, wie jemand wegen seiner Ukraine-Position nach und nach von den allermeisten Plattformen verdrängt worden sei. In der Tat: Ulrich Heyden steht wie kaum ein anderer Reporter für die Verengung des öffentlichen Debattenraums. Es geht dabei gar nicht um irgendeine „Putin-Nähe“. Ausgewogenheit hatte sich dieser Journalist auf die Fahnen geschrieben. Genau hinschauen, auch im Alltag, auch bei den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen und deshalb gerade von den Leitmedien in aller Regel übersehen werden. Das Ende hat sich schon vor dem Maidan angekündigt. Die Sächsische Zeitung, mit einer Monatspauschale von 1500 Euro Heydens wichtigstes Standbein, gab ihm 2013 den Laufpass, nachdem die Redaktion schon eine Weile gemäkelt hatte. Heyden begründet das auch mit Wechseln in der Leitungsebene. Hans Eggert, Chefredakteur von 2002 bis 2007, ein alter Dresdner, der das Handwerk in der DDR gelernt hat, wurde von Uwe Vetterick ersetzt, zwar auch ein Ostdeutscher, aber bei Bild gewissermaßen auf Linie gebracht (S. 230).

Ein Konzernblatt, okay. Wirklich gewundert hat mich das nicht, genau wie die „Einmischungsversuche“, die Ulrich Heyden ab den späten 1990ern beim Tagesspiegel erlebte und beim Deutschlandfunk. Für die Berliner Postille war die Ukraine schon damals ein „unterdrücktes Land“. Heyden: „Diesen Eindruck gewann ich zumindest, als ich für die Zeitung einen Artikel schrieb, in dem ich Russland und die Ukraine gleichgewichtig“ darstellte (S. 139). Beim Hörfunk war das nicht viel anders: „Für die meisten DLF-Redakteure stand fest, dass das politische und kulturelle System im Westen den Verhältnissen in Russland überlegen war. Und das sollte immer wieder dokumentiert werden“ (S. 140).

Wirklich spannend wird es da, wo Ulrich Heyden in eine Medienszene blickt, die sich dem Kommerz und damit auch den Wünschen des Staates verweigern könnte. Sein Fazit: Pustekuchen.

Mindestens genauso wichtig wie solche Einblicke in den Russlandjournalismus ist die Geschichte vom Zerfall der westdeutschen Sozialismus-Blüte, die dieser Reporter am eigenen Leib erlebt hat. Er führt den Leser zurück in die „weltweite Familie von Revolutionären“ (S. 87), in der es normal war, den Kriegsdienst zu verweigern, rund um die Uhr für die Genossen und die Sache da zu sein und dabei auch zu riskieren, dass man als Lehrling nicht übernommen oder als Älterer „an die frische Luft gesetzt“ wurde (S. 89). Heyden war im Kommunistischen Bund, hat es dann in Hamburg mit der Grün-Alternativen Liste versucht und erlebt, wie sich die Mitkämpfer nach und nach verabschiedeten. „Wer wollte, konnte Karriere machen. Die Unternehmen zeigten sich offen für ehemalige Revolutionäre. Man musste nicht unbedingt reumütig sein. Es reichte, wenn man auf politische Betätigung verzichtete“ (S. 94). Ulrich Heyden hat an der HWP studiert und sich als Trainee beim Spiegel versucht, durch Vermittlung des Vaters, wie sonst. Es hat ihn nicht überzeugt. Heute ist Russland Teil seiner Identität. Wer die Nachdenkseiten liest, die Junge Welt oder RT, wird dafür dankbar sein.

Weitere Rezensionen von Michael Meyen

Shoshana Zuboff: Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus

Upton Sinclair: The Brass Check, 1919

Michael Andrick: Im MoralgefängnisRoy Prinzessin: True

Axel Klopprogge: Methode Mensch

Caitlin Johnstone: Kleines Erste-Hilfe-Büchlein gegen Propaganda

Rainer Mausfeld: Hybris und Nemesis

Hauke Arach: Mensch, lern das und frag nicht!

Ronen Steinke: Verfassungsschutz

Michael Ballweg, Ralf Ludwig: Richtigstellung!