Lieber Freund,

ich habe lange über unser letztes Gespräch nachgedacht. Über das, was du gesagt hast – dass du nicht mehr weißt, woran du dich festhalten sollst. Dass die Hoffnung, die du dir machst, sich manchmal anfühlt wie Selbstbetrug. Ich schreibe dir, weil ich dir nicht einfach sagen will: Kopf hoch, wird schon. Das wäre billig. Und du hättest recht, mir das übelzunehmen.

Die Wahrheit ist: Ich kenne das. Dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, dieses Sich-Klammern an etwas, von dem man nicht weiß, ob es trägt. Ich sitze hier, draußen wird es dunkel, und ich frage mich wie du: Was bleibt uns eigentlich?

Du weißt, wie es draußen aussieht. Diese permanente Angst, die verbreitet wird, Geschäftsmodell und Herrschaft zugleich, gedacht dazu, dass wir nicht mehr klar denken können. Und nicht handeln. Die Kriegsrhetorik, die plötzlich wieder salonfähig ist, als hätten wir nichts gelernt. Als ob es sich um einen Abenteuerurlaub handelt. Die Spaltung, die durch Familien geht, durch Freundschaften, durch alles. Ich meide die staatlichen Nachrichten, weil ich nicht weiß, ob ich das aushalte. Und dann schäme ich mich dafür – als wäre Wegsehen eine Lösung.

In solchen Momenten greife ich nach der Hoffnung wie nach einem Strohhalm. Und genau da liegt das Problem, das du angesprochen hast: Ist diese Hoffnung nicht auch eine Form der Betäubung? Ein Trick, den wir uns selbst spielen, um weitermachen zu können?

Ich habe in den letzten Wochen wieder Bloch gelesen, sein Prinzip Hoffnung. Du kennst das – dieses monumentale Werk, das die Hoffnung zur philosophischen Kategorie erhebt. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Selbst Bloch, der große Hoffnungsdenker, fragt sich, ob Hoffnung nicht auch eine List sein kann. Eine List, die uns am Laufen hält, während sich nichts ändert.

Bild: Wilhelm Pieck verleiht den Nationalpreis der DDR an Ernst Bloch (links, 1955, Bundesarchiv, Bild 183-33285-0009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0).

Bild: Wilhelm Pieck verleiht den Nationalpreis der DDR an Ernst Bloch (links, 1955, Bundesarchiv, Bild 183-33285-0009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0).

Und dann bin ich auf Leonhard Frank gestoßen, diesen fast vergessenen pazifistischen Expressionisten. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Mensch ist gut. Naiv. Das war mein erster Gedanke. Aber dann habe ich begriffen: Es ist ein Trotzdem. Eine Weigerung, uns auf das zu reduzieren, was die Verhältnisse aus uns machen. Vielleicht ist das der Unterschied – zwischen einer Hoffnung, die betäubt, und einer, die „trotzdem“ sagt.

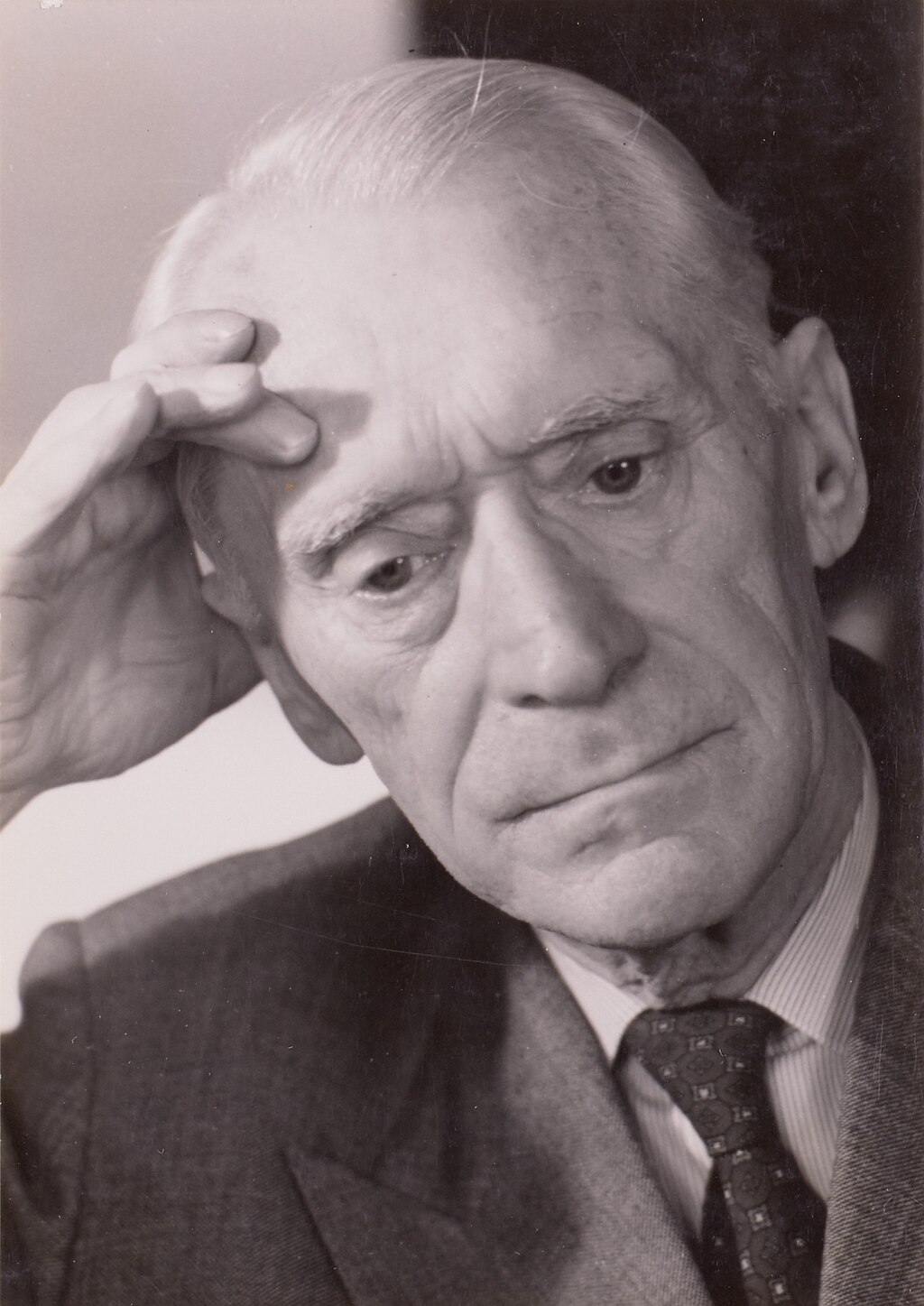

Bild: Leonhard Frank 1956 (Foto: Hans-Joachim Koch, CC BY-SA 4.0)

Bild: Leonhard Frank 1956 (Foto: Hans-Joachim Koch, CC BY-SA 4.0)

Ich will ehrlich zu dir sein, weil wir uns lange genug kennen: Ich habe keine Antworten. Nicht wirklich. Es gibt Nächte, in denen ich am Computer sitze, nicht schlafen kann, an Texten arbeite, Workshops vorbereite und mich frage: Wozu eigentlich? Wer hört das? Was ändert das? Die Hoffnung, die dann kommt – dass es irgendwann fruchten wird, dass die Saat aufgeht –, die fühlt sich manchmal an wie eine Krücke für meine eigene Ratlosigkeit.

Ich schreibe dir das, weil ich glaube, dass du das Gleiche durchmachst. Und weil ich denke, dass es hilft, wenn wir uns das eingestehen – uns selbst und einander. Dass wir nicht immer stark sind. Dass wir zweifeln. Dass die Angst manchmal größer ist als der Mut.

Aber – und hier kommt das Aber, auf das du vielleicht gewartet hast – ich glaube, es gibt zwei Arten von Hoffnung. Die eine ist die, die uns vertröstet. Die uns sagt: Wird schon, irgendwie, irgendwann. Die bürgerliche Hoffnung, wenn du so willst – dass die Krise vorübergeht, dass der Markt es regelt, dass die Demokratie schon hält. Erlösungskitsch und Vertröstungsware. Das ist die Hoffnung, die nichts verändern will. Die sich eingerichtet hat und nur fürchtet, dass es schlimmer wird.

Und dann gibt es eine andere. Die ist unbequemer. Weil sie fragt: Was kann ich tun? Was können wir tun? Nicht die große Geste, nicht die Revolution morgen früh – sondern die kleinen Schritte. Die Genossenschaften, die entstehen. Die Betriebe, die Arbeiter in Selbstverwaltung übernehmen (noch nicht in Deutschland). Die Menschen, die sich organisieren, obwohl alles dagegenspricht. Die hoffen nicht – die handeln. Und vielleicht ist „Hoffnung“ das falsche Wort dafür. Vielleicht sollten wir es Zuversicht nennen. Oder Entschlossenheit.

Du hast mich neulich gefragt, warum ich das alles mache. Die Utopie-Akademie, die Workshops, die endlosen Gespräche, Bücher und Artikel. Ich habe dir keine gute Antwort gegeben, glaube ich. Hier ist eine ehrlichere: Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, ob ich die Früchte noch sehen werde. Manchmal frage ich mich, warum ich mich für eine Zukunft einsetze, die ich womöglich nicht mehr erlebe.

Aber dann denke ich: Vielleicht ist genau das der Kern einer Hoffnung, die nicht korrumpiert ist. Dass sie sich nicht auf mich bezieht. Dass sie für die ist, die nach uns kommen. Für deine Kinder. Für meine Kinder. Für die, die wir nie kennenlernen werden. Rolf Becker – du erinnerst dich an ihn, er ist vor Weihnachten gestorben – hat mir das immer wieder gesagt. Bis zuletzt.

Bild: Rolf Becker 2016 (Foto: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 3.0)

Bild: Rolf Becker 2016 (Foto: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 3.0)

Ich glaube, wir müssen einen schmalen Grat finden – du und ich, jeder für sich und doch gemeinsam. Auf der einen Seite dürfen wir der Hoffnung nicht auf den Leim gehen, wenn sie uns nur vertröstet. „Mach dir keine Sorgen, wird schon.“ Ich sagte es schon. Das ist die Hoffnung, die die Herrschenden lieben – weil sie uns ruhig hält. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht in diesen Pessimismus verfallen, der sagt: Es hat alles keinen Sinn. Der die Gegenwart für unveränderlich erklärt. Der aufgibt. Das ist genau das, was sie von uns erwarten. Unsere Resignation ist ihr Sieg.

Was also bleibt? Vielleicht dies: Die Weigerung, die Verhältnisse für natürlich zu halten. Ich bestehe kategorisch darauf – auch wenn alles dagegenspricht –, dass es anders sein könnte. Die Bereitschaft, die Risse zu sehen, die Widersprüche, die Möglichkeiten. Und sie zu ergreifen, wenn sie sich zeigen. Und sie zeigen sich. Eine solche Hoffnung wäre kein Gefühl mehr, das uns überkommt oder verlässt. Sie wäre eine Haltung. Eine Entscheidung. Nicht das Warten auf bessere Zeiten – sondern die Arbeit daran, sie bewusst herbeizuführen. Auch wenn wir müde sind. Auch wenn wir zweifeln. Gerade dann.

Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Ich weiß nicht einmal, ob es mir selbst hilft, das aufzuschreiben. Aber ich wollte, dass du weißt: Du bist nicht allein damit. Mit den Zweifeln, mit der Angst, mit dem Gefühl, dass die Hoffnung manchmal hohl klingt. Ich stecke da auch mittendrin. Und ich glaube, dass wir es nur gemeinsam schaffen – nicht indem wir uns gegenseitig Mut zusprechen, den wir nicht haben, sondern indem wir ehrlich sind. Und dann trotzdem weitermachen.

Ich werde morgen früh wieder an den Schreibtisch gehen. Wieder an der zweiten Utopie-Akademie arbeiten. Das neue Buch herausbringen. Wieder die kleinen Schritte tun, die mir möglich sind. Nicht weil ich sicher bin, dass es reicht. Sondern weil alles andere Geschwätz wäre.

Schreib mir, wenn du magst. Oder ruf an. Ich bin da.

Dein Ulrich

Dr. Ulrich Gausmann ist Autor des Buchs Wirtschaft und Finanzen neu gedacht. Er hat mehrere Kurse an der Freien Akademie für Medien & Journalismus besucht.

Newsletter: Anmeldung über Pareto