Andere Menschen haben, wie Niklas Luhmann sagte, ihren eigenen Zugang zur Welt und könnten die Welt radikal anders sehen als ich. Sie könnten andere Pläne haben und genau wie ich versuchen, diese Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Sich selbst zu behaupten, aber nicht immer eine Blutspur zu hinterlassen, Kompromisse und Bündnisse einzugehen, aber sich nicht willenlos von anderen treiben zu lassen, dies ist ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. Wer glaubt, andere müssten nach der eigenen Pfeife tanzen, ist genauso wenig erwachsen wie derjenige, der nie einen eigenen Willen entwickelt.

Ja, es gibt Mächte, die dieses Spannungsfeld mit Gewalt zu ihren Gunsten entscheiden wollen. Aber wie brutal und grausam Gewalt gegen andere Menschen auch sein mag, so setzt sie immerhin noch voraus, dass der andere einen eigenen Willen hat. Umso deprimierender finde ich, wenn Menschen gar nicht auf den gewaltsamen Eingriff der Mächtigen warten, sondern auf den eigenen Willen in vorauseilendem Gehorsam verzichten. Und deprimierend finde ich alle Ansätze, die genau das als Wahrheit verkaufen. Dazu gehören prinzipiell alle geschichtsdeterministischen Theorien, sei es in Form religiöser Heilsgeschichten, sei es in Form eines Bewegungsgesetzes der Geschichte wie im Historischen Materialismus. Wenn es so kommt, wie es kommen muss – welchen Wert hat dann noch das Handeln des Einzelnen? Eine andere Form der Selbstentmachtung ist die in der aktuellen Managementlehre kursierende Behauptung, die Welt bewege sich immer schneller. Man könne nicht mehr strategisch denken, keine eigenen Ziele mehr verfolgen, sondern nur noch auf Sicht segeln und sich reaktionsschnell den Veränderungen anpassen. Ebenso gehört in diese Kategorie der Glaube, die Welt werde aus irgendwelchen allwissenden Machtzentren heraus gesteuert und alles, was um uns herum passiert, seien nur Ausflüsse dieses verborgenen und von knallharten Interessen geleiteten Weltplanes.

Psychologie und Soziologie gehen noch weiter. Sie stellen gleich die Authentizität des menschlichen Wollens in Frage. Etwa durch die Behauptung, dass unser Verhalten von Trieben und sonstigen Kräften gesteuert wird oder dass das sogenannte Unterbewusstsein der eigentliche Herr im Hause ist. Meistens besteht die ganze Gelehrsamkeit darin, hinter ein Phänomen das Suffix „-kraft“, „-instinkt“ oder „-trieb“ zu hängen: Warum essen wir? Wegen des Esstriebs. Schon 1924 hatte man 14.046 solcher Instinkte identifiziert. Diese inhaltslosen Wortspielereien gehen in Selbstentmündigung über, wenn Menschen solche Theorien benutzen, um ihr eigenes Verhalten zu erklären. Wir sagen „Ich bin nicht motiviert“, als gäbe es einen vom eigenen Wollen getrennten Mechanismus, statt einfach mündig zu sagen: „Ich will nicht“.

Damit verwandt sind die allgegenwärtigen Prägungstheorien. Wir erinnern uns an Marx‘ These, das Bewusstsein werde vom gesellschaftlichen Sein bestimmt. Auch hier ist der Weg zur Selbstentmündigung nicht weit, wenn etwa Frauen die niedrigen weiblichen Anteile in technischen Fächern beklagen, aber gleichzeitig ihre eigenen Berufsentscheidungen damit begründen, dass sie eben so geprägt seien. Genetik und Neurobiologie lieferten eine Zeitlang weiteren Stoff in diese Richtung. Das Libet-Experiment wollte uns weismachen, dass die Gliedmaßen sich schon bewegen, bevor das Gehirn überhaupt die Entscheidung dazu getroffen habe. Gehirnhälften sollten für bestimmte Dinge zuständig sein, so als könnte man das Wollen des Menschen in solche Teile zerlegen und als könne der Mensch auf Teile seiner selbst schauen wie auf ein lebloses Objekt. Das Mantra der älteren Hirnforschung lautete: „Das war nicht ich, das war mein Gehirn.“ Konstruktivismus und Dekonstruktivismus erzählen uns, dass wir uns nicht auf unsere Wahrnehmungen verlassen können, weil wir sowieso alles nur durch die Brille unserer Vorurteile sehen.

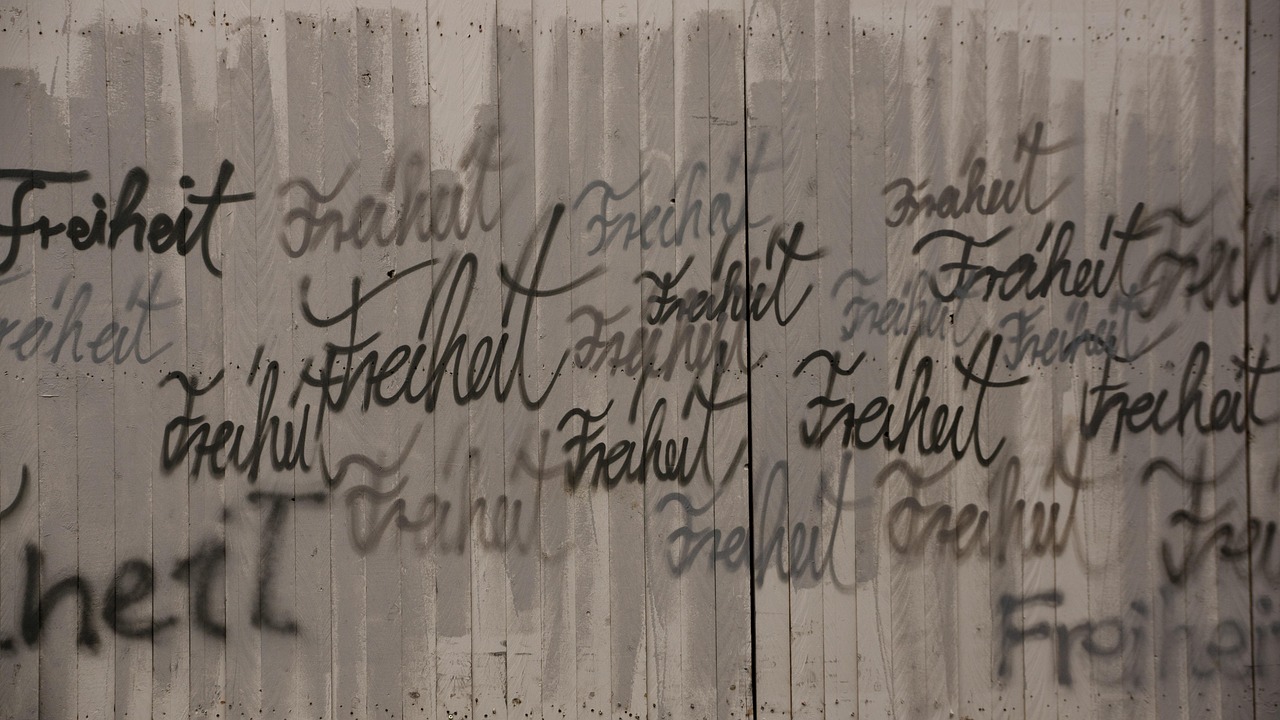

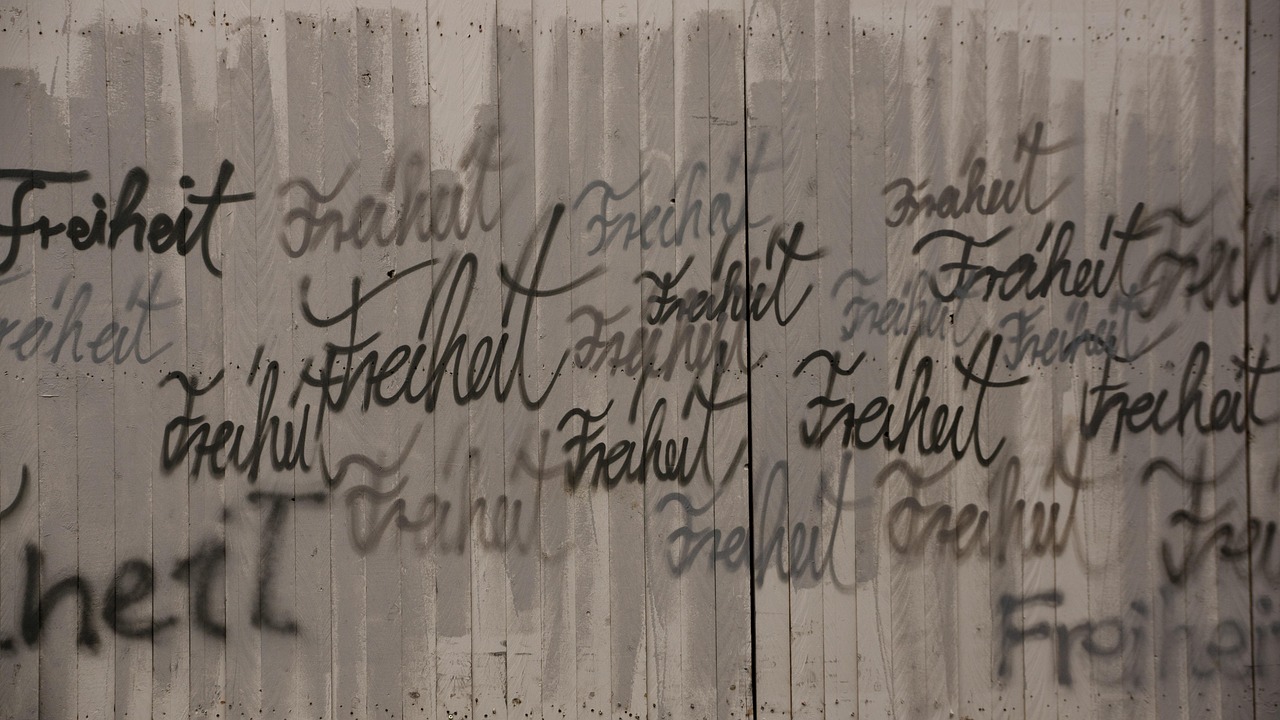

Solche Ansätze wirken auf den ersten Blick aufklärerisch. Vermeintlich lassen sie diejenigen naiv erscheinen, die von der Freiheit und Authentizität des Denkens ausgehen und glauben, sie könnten in der Welt etwas bewegen. In Wirklichkeit sind es Programme der Selbstentmündigung. Zufälligerweise gehören zu diesen Programmen immer Erleuchtete, die selbst von den enthüllten Einflüssen ausgenommen sind. Immer wollen sie uns helfen. Nicht zuletzt auch die KI, die uns verspricht, dass wir keine Fehler mehr machen, wenn wir uns am Durchschnitt aller bisherigen Daten orientieren. Am Ende übergeben diese Ansätze alle Macht genau dem, was sie angeblich dekonstruieren wollten. Im alten Song „No future“ sang Udo Lindenberg schon 1981: „Du hast alle Waffen abgelegt und aufgegeben – und irgendwie aufgehört, zu leben.“

Wir sollten uns von solchen Selbstentmachtungstheorien nicht beeindrucken lassen. Wenn unser aller Denken von Instinkten, Prägungen und Vorurteilen gesteuert wäre, dann wäre auch das Denken derjenigen ferngesteuert, die solche Theorien aufstellen. Wenn alles in einem Bewegungsgesetz festgelegt wäre, dann müsste in diesem Bewegungsgesetz auch enthalten sein, dass jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Bewegungsgesetz entdeckt. Wer sind diejenigen, die die Welt angeblich so schnell vorantreiben, dass man nur noch reagieren kann, und warum sind wir nicht einer von ihnen? Auch der übelste Tyrann oder der gierigste Investor kann nicht befehlen, dass man etwas erfinden soll, von dem man noch nicht weiß, was es ist. Wenn man das könnte, wäre es ja schon da.

Die vielleicht größte Umgestaltung der Erde erfolgte durch das Automobil. Dahinter stand jedoch kein Masterplan, kein Weltkonzern. Vielmehr bastelten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach in einem zur Werkstatt umgebauten Gewächshaus in Bad Cannstatt an einem schnelllaufenden Motor, ohne jede Ahnung, was daraus werden könnte. Anders als die Kugeln des Newtonschen Pendels braucht menschliches Handeln keine große Ursache für eine große Wirkung.

Wenn es nicht zu lang wäre, würde ich jetzt das Gedicht „Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer“ von Hans Magnus Enzensberger rezitieren. Wer sich im Kleinen wie im Großen eine andere Welt als die gegenwärtige vorstellen kann, der hat den ersten Schritt schon getan. Aber er muss auch die folgenden Schritte tun, die zur Realisierung führen. Wer die Mühen dieses Weges nicht auf sich nehmen will, der soll sich gefälligst auch nicht beklagen.

Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel "Links oder rechts oder was?" veröffentlicht. Seine Kolumne "Oben & Unten" erscheint jeden zweiten Mittwoch.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus