„Kein anderes Land der europäischen Union wird von Politik und Medien in Deutschland derart massiv kritisiert wie Ungarn, häufig unsachlich, verletzend, diffamierend“: Das schreibt der Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Papke, im Vorwort zu Irén Rabs Ende 2024 erschienener Anthologie „Ungarnreal“. Diesem Satz kann ich als in Deutschland lebende Ungarin nur zustimmen.

In Ungarn geboren und aufgewachsen, lebe ich seit rund 15 Jahren in Berlin – und schon seit 28 Jahren außerhalb Ungarns. Hier wurde mir durch die Medien ein Bild meines Heimatlandes vermittelt, das stark von meinen Erfahrungen abweicht. Diese Diskrepanz verunsicherte mich anfangs, da ich die Informationen mangels aktueller Aufenthalte in Ungarn nicht aus erster Hand überprüfen konnte. Die Feststellung, dass auch die Literatur vorwiegend ein düsteres, realitätsfernes Ungarn-Bild präsentierte, öffnete mir die Augen und führte zu Skepsis und Widerstand gegenüber dieser verzerrten Beschreibung.

Es ist bemerkenswert, dass Ungarn, einst ein bewundertes Land, das bei der deutschen Wiedervereinigung eine wichtige Rolle spielte, heute mit spürbaren Brüchen in den Beziehungen zu Deutschland konfrontiert ist – eine Entwicklung, die durch innerdeutsche Konflikte und die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit noch komplexer wird. Der frühere Glanz des Landes, der sich einst in einer unbeschwerten „Piroschka“-Romantik spiegelte, ist vergangen. Nun stehen wir vor einer Situation, in der öffentlich die Frage nach Ungarns EU-Würdigkeit laut wird.

Wie Bence Bauer, seit 2020 Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für Europäische Zusammenarbeit am Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Budapest, in seinem Geleitwort zum Buch feststellt: „Ungarn zu verstehen, erscheint vielen Zeitgenossen in Deutschland als eine besonders herausfordernde Angelegenheit.“ Das Buch wurde im Dezember 2024 im MCC vorgestellt. „Ungarn mit seiner einzigartigen Sprache, seiner wechselvollen Geschichte und seinem ganz eigenen intellektuellen Ansatz gab seiner Umgebung in Europa immer wieder ein Rätsel auf“, sagte Bauer bei der Buchvorstellung.

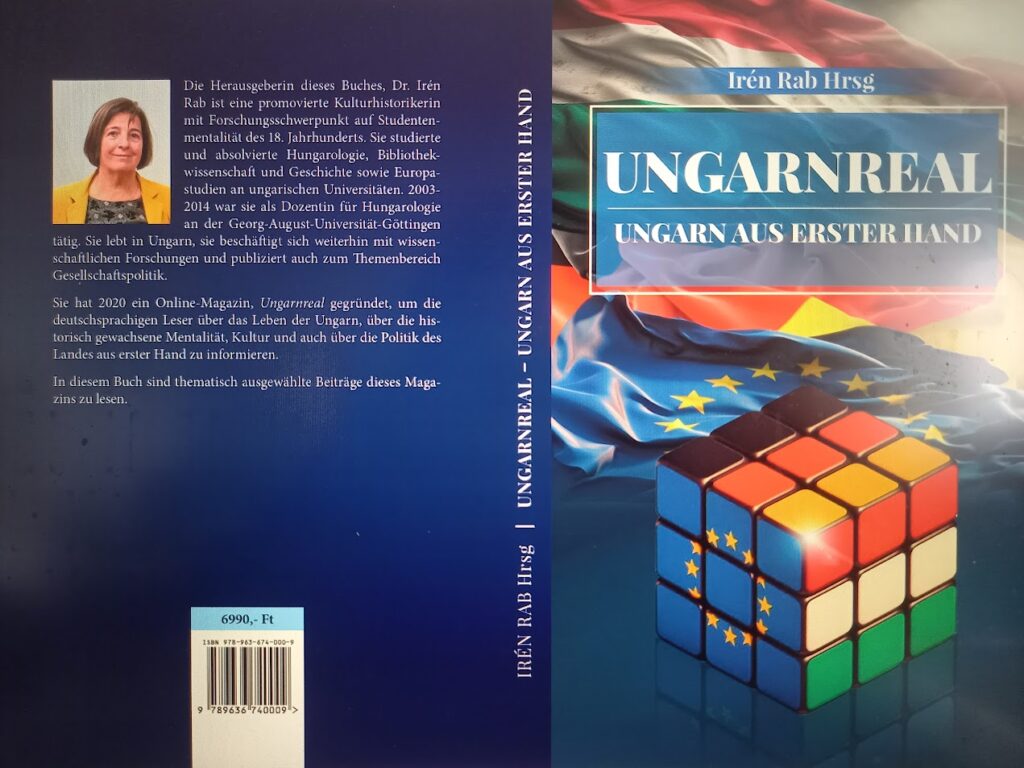

Irén Rab, Herausgeberin und Autorin, etablierte 2020 das Online-Magazin Ungarnreal, nachdem sie lange Jahre an der Georg-August-Universität Göttingen gelehrt hatte. Auf dieser Plattform informiert die promovierte Kulturhistorikerin und Hungarologin ihre Leser in drei Sprachen – Ungarisch, Deutsch, Englisch – über Leben, Kultur, Politik und Wirtschaft in Ungarn. Die vorliegende Anthologie präsentiert eine Auswahl ihrer Blogbeiträge aus den vergangenen vier Jahren. Ihr fundiertes Wissen erwarb Irén Rab durch Studium und Promotion in Ungarn sowie ihre Lehrtätigkeit in Göttingen.

Das Buch umfasst auf 569 Seiten 74 Beiträge von 31 Autoren. Die Mehrzahl der ungarischen, aber auch der deutschen Autoren sind Wissenschaftler und bekannte Publizisten. Daneben hat Rab der Sammlung etliche Grundsatzdokumente aus der Geschichte Ungarns beigefügt – eine Legende aus der Bilderchronik aus dem Jahr 1358 oder ein Schreiben von König Béla dem IV. an den Papst, um Ungarn angesichts der Gefahr durch den Tataren „vor dem Untergang zu bewahren“. Aber auch eine Rede von Viktor Orbán und die erste große Rede des gerade verstorbenen Papstes Franziskus in Budapest im April 2023 sind zu lesen.

Irén Rab sagte bei der Buchvorstellung, ihr Werk vereine Stimmen aus dem linken und konservativen Lager. Das stimmt nicht ganz. Die thematische Gewichtung und die Herkunft vieler Beiträge – beispielsweise aus dem Deutsch-Ungarischen Institut für Europäische Zusammenarbeit, aus Medien wie Weltwoche und Magyar Hírlap und von Autoren wie Bence Bauer oder Boris Kálnoky – lassen eine stärkere konservative Prägung erkennen. Dies beeinträchtigt zwar nicht den Wert der Anthologie, lässt aber an der Neutralitätserklärung der Herausgeberin zweifeln.

Anders als der Historiker György Dalos in seinem Buch „Das System Ungarn – Die autoritäre Verwandlung Ungarns“ oder der in Österreich lebende Paul Lendvai mit „Orbáns Ungarn“ setzt Rab als Kulturhistorikerin den Fokus nicht auf Politik, sondern auf Geschichte, Kultur und gesellschaftliche Themen. Mit „Leidenschaft, Hingabe und Detailverliebtheit“, so Bauer im Vorwort, entführt Rab die Leserschaft auf eine kenntnisreiche Reise durch das ungarische Selbstverständnis.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Minderheitenfrage und den deutsch-ungarischen Beziehungen. Damit schließt Rab an Publikationen an, die wie Werner Patzelts „Ungarn verstehen“ und Bence Bauers „Ungarn ist Anders“ auf eine Korrektur des deutschen Ungarnbildes abzielen.

Zahlreiche Deutsche finden heutzutage in Ungarn ein neues Zuhause und wenden sich von Deutschland ab. Neben dem geringen Migrantenanteil in Ungarn – ironischerweise, da sie selbst Migranten sind – spielt der Verlust des Vertrauens in die deutsche Politik eine entscheidende Rolle. Die Transformation Deutschlands vom gefeierten „Wir-Schaffen-das-Land“ zum „kranken Mann Europas“ hat zu einer tiefen Entfremdung geführt. Das Buch bietet sowohl diesen Auswanderern als auch in Deutschland Lebenden wertvolle Einblicke in die ungarische Gesellschaft, ihre Kultur, Geschichte und Politik.

Irén Rab zeigt mit dieser Anthologie, dass es hier um ein Lebenswerk geht. Besonders die kulturhistorischen Themen haben eine Tiefe, die die Vergangenheit Ungarns aus den verstaubten Schulbüchern herausholen und lebendig werden lassen. Wir erfahren, warum die Schlacht von Preßburg (Bratislava) im Jahre 907 so bedeutend war. Wir lesen, dass unter den dreizehn Märtyrern von Arad 1849 die ungarnstämmigen in der Minderheit waren. Wir erfahren, dass bei der Auflösung der Monarchie 1918 der Anteil der ungarischen Bevölkerung von rund 40 auf über 50 Prozent gestiegen ist und wie das passieren konnte. Waren da vielleicht die ungarischen Mütter auf einmal fruchtbarer?

Besonders interessant und zeitgemäß fand ich das Kapitel: „Die EU hat nichts aus den Fehlern der Habsburger gelernt“. József Pál schreibt hier:

Die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie (1867-1918) kann sowohl in ihren nicht zu unterschätzenden Erfolgen als auch in ihrem folgenreichen Fall multinationalen Staaten späterer Epochen als Beispiel dienen und ihnen helfen, das Unglück, das sie erlebt hat, zu vermeiden und an den guten Praktiken festzuhalten, die bereits die ihren waren.

„Das ungarische Dilemma“ verdeutlicht, warum Ungarn um keinen Preis mehr in einen Krieg hineinrutschen will.

Die Artikel sind klar und verständlich formuliert, ohne an Tiefe zu verlieren. Sie ermöglichen nicht nur einen Einblick in die ungarische Identität, ihre Geschichte und kulturellen Ausdrucksformen, sondern beleuchten auch wichtige Facetten der deutsch-ungarischen Beziehungen aus einer neuen Perspektive.

In seinem Geleitwort hebt Bence Bauer das vierjährige Bestehen des Ungarisch-Deutschen Instituts hervor, dessen Gründung mit dem Erscheinen von Ungarnreal zusammenfiel. Beide eint das Ziel, die Verbindung zwischen Ungarn und dem deutschsprachigen Raum zu stärken, angesichts der engen Partnerschaft mit Deutschland und der Notwendigkeit, in Zeiten der Entfremdung Einblicke in Ungarn zu geben. Das Buch weckt die Neugier, auch das Portal von Irén Rab regelmäßig zu lesen.

Irén Rab: Ungarnreal. Ungarn aus erster Hand. Kárpátia Stúdió Kft. 2024, 569 Seiten, 6990 Forint (rund 17 Euro).

Éva Péli ist freie Journalistin und Übersetzerin mit Schwerpunktthemen aus Mittel- und Osteuropa, schreibt unter anderem für die nachdenkseiten, das Magazin Hintergrund und das ungarische Fachportal für den postsowjetischen Raum moszkvater.com.

Webseite der Autorin

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus