Das Programm hat keinen Raum für Fragen gelassen. „Zwischen Partystimmung und neuer Ernsthaftigkeit“ stand über dem Festvortrag, gehalten von Benjamin Krämer, schon berufen als mein Nachfolger, obwohl ich „noch Vertrag bis 2034 habe“, wie ein Bundesligastürmer sagen würde. Neue Ernsthaftigkeit. Schön. Noch schöner war dann das, was über der Podiumsdiskussion stand. „Kommunikationswissenschaft heute. Zwischen wissenschaftlicher Unabhängigkeit und gesellschaftlichem Beitrag“. Wie gesagt: kein Raum für Fragen. Freies Forschen war gestern, wenn überhaupt. Heute stehen WIR in der Verantwortung. WIR freuen uns, wenn Jan Böhmermann uns bemerkt. Wenn uns „Experten“ sagen, in welcher Ecke des Spielplatzes wir buddeln dürfen. Und noch mehr, wenn wir in die Stiko berufen werden und „Vitamin B“ nutzen können, um ein Video löschen zu lassen, dass UNS durch den Kakao zieht. Genug. Jede Zeile mehr wäre zu viel der Ehre für Wissenschaftler, die es vollkommen normal finden, entweder die Forschungsliteratur zu ignorieren (Krämer) oder Geheimdiensten zuzuarbeiten (Podium).

Als ich 2002 Professor an diesem Institut wurde, war 2024 eine Drohkulisse. Der 100. war zu feiern, klar, und ich würde zuständig sein. Wissenschaftsgeschichte war schon damals mein Hobby und wurde dann das Gebiet, auf dem ich auch in den USA nicht nur mithalten konnte. Ich habe das 2004 zum 80. schon mal ausprobiert, mit Buch, Ausstellung, Festakt. Man kann ja nie wissen. Besser vorbereitet sein. Dass ich 20 Jahre später irgendwo ganz hinten sitzen würde, konnte ich nicht ahnen, aber das ist ein anderes Thema. Zur Feier des Tages aktualisiere ich hier einen Text von 2021. Ich vermute: In diese Richtung wäre mein Festvortrag gegangen.

Früher, als das Wünschen noch zu helfen schien, dachte ich: Es ist großartig, dass sich der Staat eine Medienforschung leistet. Wer sollte sonst für Qualität im Journalismus sorgen – wenn nicht Menschen, die an den Universitäten frei von allen ökonomischen Sorgen und Zwängen die Inhalte und die Wirkungen der Medien untersuchen und dabei gleich noch den Nachwuchs für die Redaktionen formen? Heute weiß ich: Eine aus Steuermitteln alimentierte Medienforschung ist nicht besser als das, was die entsprechenden Abteilungen der Verlage und Rundfunkanstalten liefern. Immer geht es um Legitimation – um die eigene (wozu braucht die Welt mich eigentlich) und um die des Geldgebers.

Die Kommunikationswissenschaft, wie die akademische Medienforschung etwas irreführend heißt, hat vor allem eine Lektion gelernt, seit Karl Bücher an der Universität Leipzig vor etwas mehr als hundert Jahren das erste Institut für Zeitungskunde gründete: Es zahlt sich aus, mit dem Staat zu heulen. Es zahlt sich aus, die Wünsche des Staates nicht nur zu kennen, sondern sie am besten schon zu erfüllen, bevor sie ausgesprochen werden. Es zahlt sich aus, ganz vorn mit dabei zu sein, wenn Parteien, Verwaltungen oder große Medienunternehmen irgendetwas durchsetzen wollen. PR für die Herrschenden gehört zur DNA der Kommunikationswissenschaft – ganz unabhängig davon, wer gerade herrscht.

Bevor ich eintauche in die Geschichte dieser Universitätsdisziplin und den Habitus der akademischen Medienforschung seziere, muss ich drei Dinge vorausschicken. Erstens: Ich gehöre selbst dazu. Ich habe seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Professur für Allgemeine und Systematische Kommunikationswissenschaft an der LMU München (was immer die beiden Adjektive auch bedeuten mögen). Ich bin allerdings, zweitens, von außen dazu gekommen – aus der DDR und ohne eine der Schulen im Rücken, die einem sagen, wie man denken muss, um am Ende eine bezahlte Position zu bekommen. Ich stand im Dezember 1990 vor den Trümmern meines Lebens, als der Freistaat Sachsen entschied, die Leipziger Sektion Journalistik abzuwickeln – die „Schule“, die mich fitmachen sollte für eine Karriere in der Parteipresse. Also zurück auf Los, im Kopf zum einen das Scheitern einer Medienlandschaft, die offen zugab, eher politische PR zu sein als Journalismus, und zum anderen das Versprechen, dass nun alles anders werden würde. Meinungsfreiheit und Pluralismus, Medienkritik inklusive. Um zu verstehen, warum Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, bin ich, das ist mein dritter Punkt, zum Wissenschaftshistoriker geworden.

Geschichte ist langweilig, ich weiß. Die Kommunikationswissenschaft ist klein und nicht sonderlich bedeutend. Auch das weiß ich. Ich schreibe diesen Text trotzdem, weil es um ein Thema geht, das größer ist als eine akademische Disziplin und heute vielleicht spannender als je zuvor: Wie kommt es, dass sich so viele Menschen widerstandslos und oft sogar scheinbar freudig einfangen lassen von Geschichten, die jeder persönlichen Erfahrung widersprechen? Warum zum Beispiel haben gar nicht wenige das Märchen vom Killervirus nicht nur akzeptiert, sondern sogar propagiert, Prügel für Andersdenkende eingeschlossen? Warum ist das ausgerechnet Akademikern passiert, Intellektuellen, Linken? Warum waren Rock und Punk so still oder an der falschen Stelle laut, warum Theater und Universität? Wer zum Kern dieser Fragen vordringen möchte, muss die Belohnungen mitdenken, die nur der Staat liefern kann, und dabei mit dem Statusgewinn beginnen, den die Nähe zur Macht verspricht.

Die traditionelle und traditionsbewusste Universität kennt eigentlich keine Kommunikationswissenschaft. Sie mag auch den Gegenstand nicht. Die Zeitung, das Fernsehen, die Medien. Was soll das schon sein? Allerweltskram, für den Tag gemacht und am nächsten Tag schon wieder zu entsorgen. Jedenfalls nichts im Vergleich zu dem, was wirklich zählt und jede Anstrengung verdient. Die Bibel, die Literatur, die Hochkultur. Es ist egal, in welche Zeit man schaut und in welches Land: In den klassischen Fächern schüttelt man den Kopf, wenn die Medienforschung Einlass in die heiligen Hallen begehrt. Das war selbst in der DDR so, in den 1950er Jahren, als die SED beschloss, ihre Journalistinnen und Journalisten in Leipzig ausbilden zu lassen. Die Universität hat sich eine ganze Weile gesträubt, ihre Honoratioren zu Festivitäten des ungeliebten Kindes zu schicken, dort Parteikader und Autodidakten auf Professuren oder Dozenturen zu berufen und Handwerk (recherchieren, schreiben, redigieren) akademisch zu adeln. Das Promotionsrecht bekam die neue Fakultät erst 1960.

Ich erzähle diese Geschichte, weil sie für ein Muster steht, das über die DDR hinausweist (Bild: Studenten in den 1970ern). Hilfe holt sich die Leipziger Journalistik stets aus Berlin, aus dem Zentrum der Macht. Das ZK hat gesagt. Aus dem ZK haben wir gehört. Das ZK ist dafür. Diese Sprache verstehen die Spitzen der Universität. Als ich 1988 an die Sektion Journalistik gekommen bin, war das ein Riesenladen. Gut 100 Wissenschaftsstellen für vielleicht 500 Menschen wie mich. „Das war die Brutstätte“, hat mir viel später Wolfgang Tiedke gesagt, als Student einer meiner Helden, als ich ihn gefragt habe, wie wichtig die Ausbildung im System der Medienlenkung war. „Wenn die Küken geschlüpft waren, wurden sie wieder auf die Legehöfe verteilt“. Das heißt: Dozenten wie Tiedke haben das geliefert, wofür sie der Staat bezahlt hat. Parteijournalisten. Solange die Küken in den Redaktionen nicht umherkrähen würden, war alles gut.

Was das mit der „freien Welt“ zu tun hat? So ziemlich alles. Die akademische Medienforschung ist auch jenseits des Realsozialismus immer dann gewachsen, wenn sie sich in den Dienst des Staates gestellt hat. Es gibt diese Universitätsdisziplin überhaupt nur, weil sie mit dem Versprechen daherkam, dem Staat zu dienen. Karl Bücher, ein weltberühmter Nationalökonom, der bei der Frankfurter Zeitung war, bevor er sich auf den Weg in den Gelehrten-Olymp machte, hielt zwar sehr früh Vorlesungen über die Presse, erntete damit im Kollegenkreis aber eher Erstaunen als Begeisterung. Das galt so ähnlich auch für die Verleger, weil dieser Bücher kein Blatt vor den Mund nahm und den Zeitungen zum Beispiel vorwarf, nur auf Profit aus zu sein und die wirklich wichtigen Themen aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Dass Karl Bücher, jetzt schon fast 70 Jahre alt, 1916 doch noch ein Institut für Zeitungskunde gründen durfte, lag an einem vaterländischen Argument. Er versprach, einen „Journalistenstand“ heranzuziehen, der im Ausland keinerlei Anlass mehr gibt für Animositäten gegenüber dem Deutschen Reich. Der nächste Krieg wird besser laufen, wenn wir diesen Antrag bewilligen, konnten die Regierenden in Sachsen dort hineindeuten.

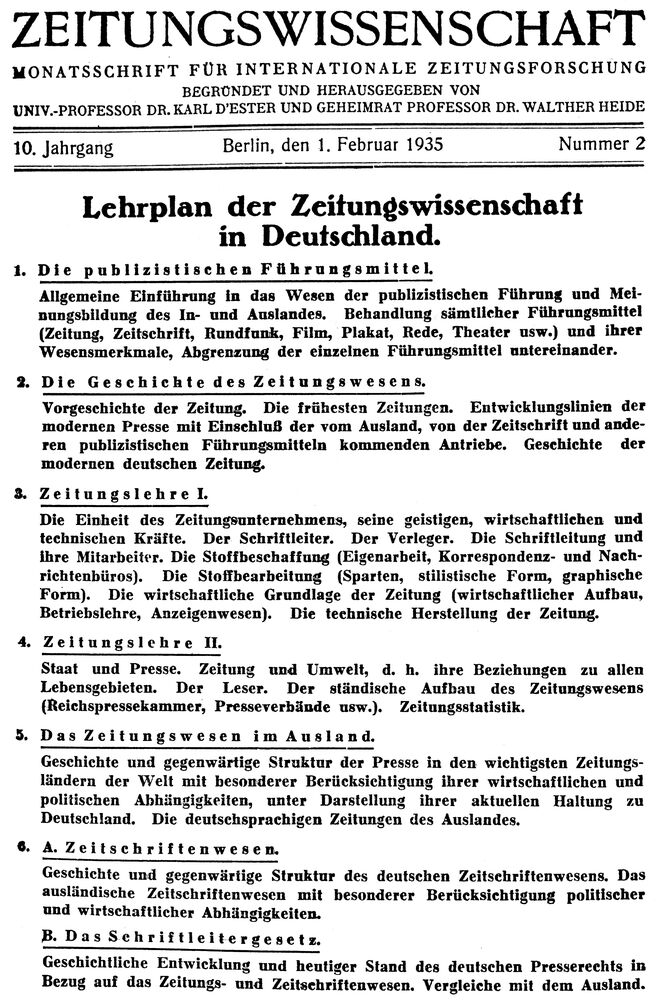

Die Institution Universität hat das nicht beeindruckt. In München zum Beispiel ließ man Karl d’Ester, 1924 für Zeitungswissenschaft berufen, buchstäblich in einer Abstellkammer sitzen. Der Professor für dieses merkwürdige Fach durfte nicht einmal dann ein Promotionsgutachten schreiben, wenn er die Leute selbst auserkoren und betreut hatte. Ab 1933 wurde alles anders. Führungswissenschaft hieß das Zauberwort, das Karl d’Ester einen Assistenten bescherte, das Promotionsrecht und ein ordentliches Büro. Es gab jetzt einen „Lehrplan der Zeitungswissenschaft in Deutschland“, der das Volontariat ersetzen konnte, und Forschung, die im Wortsinn nationale Belange berührte – zum „Wesen der publizistischen Führung und Meinungsbildung“ (Zitat aus besagtem Lehrplan) oder zur Frühgeschichte der Presse, weil sich auch hier Deutschlands führende Rolle in der Welt untermauern ließ.

Die Geschichte hat sich nach 1945 wiederholt. Eigentlich wiederholt sie sich bis heute immer wieder. Die Universität fremdelt mit dem akademischen Emporkömmling (besonders in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten, als man sich noch persönlich erinnerte, was da auf dem Nährboden einer Partei und einer Ideologie gewachsen war), kann ihn aber nicht stoppen, weil er sich Hilfe von oben holt. Vielleicht ist es auch andersherum. Man weiß oben, was man an dieser Disziplin hat. Was heute auch an deutschsprachigen Universitäten als Kommunikationswissenschaft gelehrt wird, ist im Zweiten Weltkrieg von einer ganzen Sozialwissenschaftsarmee in den USA erfunden worden – von Menschen, die im Auftrag von Regierung, Militär und Geheimdiensten herausfinden sollten, wie man in die Köpfe kommt und den Kampf um die öffentliche Meinung gewinnt. Diese Medienwirkungsforschung, bezahlt vom Staat und milliardenschweren Industriestiftungen (Ford, Rockefeller), kam Mitte der 1960er Jahre als eine Art Persilschein in die Bundesrepublik, frei nach dem Motto: Es mag schon sein, dass wir mit den Faschisten gesungen haben, aber jetzt forschen wir genauso wie im Mutterland der Demokratie.

Für diesen Transfer steht vor allem Elisabeth Noelle-Neumann, die 1937/38 mit DAAD-Geld in den USA war, nach der Promotion für die Goebbels-Presse geschrieben hat (unter anderem für die Deutsche Allgemeine Zeitung, Das Reich und die Frankfurter Zeitung) und 1947 in Allensbach das Institut für Demoskopie gründete. Noelle-Neumann wurde 1965 Professorin für Publizistik in Mainz – auch mit Hilfe von Helmut Kohl, damals schon starker Mann der CDU in Rheinland-Pfalz. Noelle-Neumann hat geliefert – Daten zum Beispiel, die beweisen, dass Pressekonzentration gut ist für die Medienqualität und dass der Ruf nach „innerer Pressefreiheit“ (nach Unabhängigkeit der Redaktionen von Eigentümern und Politik) schon deshalb eine Schimäre sein muss, weil in Befragungen so gut wie niemand irgendwelche Eingriffe benennen kann.

Ich muss an dieser Stelle vermutlich ein wenig Kontext ergänzen. Noelle-Neumanns Disziplin war seinerzeit ein Zwerg. 1970 sieben Professuren in ganz Westdeutschland. Selbst im Verbund also nichts, was sich mit dem Riesen messen konnte, den die Herrschenden auf der anderen Seite der Mauer in Leipzig herangefüttert hatten. Gewachsen ist dieser Westzwerg, weil seine Nachkommen etwas versprachen, was sich jede Regierung wünscht: Kontrolle über die Öffentlichkeit. Auch dazu ist etwas Kontext nötig. In den 1950er und 1960er Jahren haben die Bonner Kabinette immer wieder versucht, die Pressefreiheit einzuschränken, so die Macht der Medien zu beschneiden oder eigene Kanäle zu etablieren. Als all das gescheitert war und auf der Straße sogar eine Enteignung gefordert wurde („Bild hat mitgeschossen“), begann man, in die Kommunikationswissenschaft zu investieren. Genauer: in die empirische Medienforschung (scheinbar neutrale Daten gegen Reformanliegen jeder Art) und in die Journalistenausbildung (wenn schon kein direkter Zugriff auf die Inhalte, dann wenigstens ein indirekter).

Paradigmen vererben sich in der Wissenschaft über Schülerinnen und Schüler. Kritik an den Strukturen der Medienproduktion oder an der Qualität des Journalismus fehlt im Erbe der akademischen Disziplin, die dazu normalerweise berufen wäre. Ausnahmen bestätigen die Regel. Als Uwe Krüger vor ein paar Jahren in einer Dissertation transatlantische Netzwerke in den Außenpolitik-Redaktionen der wichtigsten Leitmedien beschrieb und auch noch zeigte, was das mit der Berichterstattung macht, reagierte der Machtpol des Fachs mit einem Gegenangriff. Ich will hier gar nicht die Details diskutieren. In Gefahr war die Nähe zur Macht und zu ihren Redaktionen – eine Nähe, die Wachstum verspricht, Bühnen und Forschungsgelder. Uwe Krüger hat dann später trotzdem eine Position im Universitätsbetrieb bekommen. Eine Ausnahme, wie gesagt.

Seine Kollegen wollen heute wissen, wie die Regierung kommunizieren muss, um eine Impfkampagne zum Erfolg zu führen, oder was Medienunternehmen tun können, um unliebsame Kommentare unter Onlinebeiträgen mit möglichst wenig Personal möglichst schnell zu erkennen und zu entfernen. Manche finden auch heraus, dass die Nutzung alternativer Plattformen das Vertrauen in die Demokratie schwächt, zu einer Abkehr von den Leitmedien führt, die Menschen zu Demonstrationen treibt und vielleicht sogar Gewalt triggert. Den Gesetzgeber dürfte das freuen. Er muss Verbote gar nicht groß begründen. Die Munition liefert die Fabrik, die der Staat bezahlt und immer weiter ausbaut, zu beobachten auch an dem Institut, das gerade 100 geworden ist. Eine feine Sache, mögen die denken, die immer noch zu den arrivierten Disziplinen aufschauen und glauben, beweisen zu müssen, dass die Kommunikationswissenschaft tatsächlich an die Universität gehört. Der neue Lehrstuhl kommt zu uns und nicht in die Politikwissenschaft oder gar in die Soziologie. Muss man noch mehr wissen über die neue Systemrelevanz-Hierarchie?

Früher, als das Wünschen noch zu helfen schien, dachte ich: In der Wissenschaft geht es um Wahrheit, um Reflexion, um die Sache an sich, um den Weg zur Erkenntnis, um den Streit darum. Forschung im Dienst der Gesellschaft. Heute weiß ich, dass niemand Geld gibt ohne Hintergedanken, vor allem der moderne kapitalistische Staat nicht, der die großen Privatvermögen zu schützen hat und eine soziale Ordnung, die mehr Ungleichheit legitimiert als jede andere Gesellschaft vor ihr. Dazu muss man die öffentliche Kommunikation kontrollieren. Und dafür wiederum braucht man eine Medienforschung, die brav bei Fuß sitzt und alle Kritik bei Bedarf verbeißt.