Als Coming-of-age-Roman steht „Schizoid Man“ in der Tradition von Kerouac, Salinger, der Existenzialisten, von Houellebecq und Christian Krachs. Houellebecq-gestählte Leser werden nicht voller Verständnislosigkeit und Entsetzen den Kopf schütteln (viele andere wahrscheinlich schon). Aber beeindruckt werden auch sie sein – und sei es auch nur von der Sprachgewalt des Debütanten. Sprachgewalt, die Mitgift intellektueller Kraft. Auf jeder Seite gefühlt mindestens ein Aphorismus oder ein Bonmot. Oscar Wilde grüßt aus der Ferne. Auch mit Ästhetizismus und der homoerotischer Einbettung. Darüber hinaus ist der Duktus der Futuristen und des französischen Comité invisible Schwaerzel verwandt. Rechts und links sind keine adäquaten Koordinaten mehr, wie wir wissen.

Fulminant ist schon der Einstieg: Nichts, was „im Verlauf dieser Sache passiert ist“, war „zwingend notwendig“. „Es geschah einfach so.“ Der Erzähler hatte eine „neue Quelle für Steroide, eine Mitbewohner*in und eine Art höheren Zweck“ gebraucht. Was auf die Befriedigung dieser Bedürfnisse folgte, sei „auf Versagen der Sprengstoffgesetze, Charakterschwäche und die Abwesenheit eines gerechten Gottes zurückzuführen“. Der jugendliche Held verdient sein Geld als Modell und Fitnesstrainer.

Es gibt einen Idealtyp, eine Bilderbuchbeschreibung, wie ein Mensch aussehen sollte. Irgendwo in der Schnittmenge aller Unterwäsche- und Hautpflegemodels. Dieses Ideal zu erreichen, wurde zu meiner großen Besessenheit.

Und wir lernen in diesem Roman noch andere Hohlköpfe kennen, die diese Leidenschaft teilen – in Ermangelung anderer Ziele, Ideen und Inhalte, ja eines Lebenssinnes. Der Autor bebildert Stufen der Depersonalisierung seines Ich-Erzählers. In seiner zunehmenden Verzweiflung, die sich in Abgestumpftheit und Monomanie kleidet, bleibt er selbstironisch-distanziert, beinahe sachlich. Sein Lebensgefühl ähnelt dem der Beat-Generation. Im Unterschied zu dieser allerdings spielt das Leiden unter gesellschaftlichen oder gar politischen Verhältnissen keine Rolle. Es gibt keine Opposition gegen die Übermacht einer konservativ-repressiven Mehrheitsgesellschaft im Sinne von „Einer gegen Alle“, denn die Mehrheit hat alle Konventionen und Tabus abgestreift und durch langweilig-synthetische, bigotte Pseudowerte und gutmenschliche Floskeln ersetzt, für die der Erzähler nur Verachtung übrig hat. („Es sieht so aus als hätte die Krise in Somalia meinen Eltern wirklich gutgetan.“ Sie adoptieren jetzt ein verhungertes Kind. Sie lassen aber auch kein Klischee aus!)

Das Damoklesschwert des Krieges, das über den mitteleuropäischen Ländern schwebt, wird von Schwaerzel nicht einmal erwähnt in seiner Abfolge des Grauens. (Wenn man von dem launigen Gedanken absieht, seine Lebensintensität zu erhöhen, indem er sich über die polnische Grenze zum Krieg in der Ukraine schmuggeln lassen könnte.) Ebensowenig die Große Grippe, die in das Privatleben jedes Europäers eingriff. Der gegenwärtige Zivilisationsstand an sich genügt bereits, den Einzelnen zu zerstören. Auf unerwartete Weise bestätigt der Erzähler das Diktum der britischen Premierministerin Margret Thatcher aus dem Jahr 1987: „There is no such thing as society.“ Thatcher verfügte immerhin noch über ein gewisses konservatives Gemeinschaftsverständnis, da sie erklärend hinzufügte: „There are individual men and women and there are families.“

Letzteres gilt für den Erzähler und sein soziales Umfeld nicht mehr. Bei ihm gibt es nur versprengte, wurzellose Einzelne, die willkürliche und kurzfristige – häufig von gewalttätigem „diversen“ Sex geprägte – Beziehungen zu anderen Einzelnen eingehen, von denen sie nicht wissen, ob sie morgen noch da sind. Und ganz „da“ sind sie ohnehin nicht, da sie ständig unter Drogen stehen, um sich und diese ihre Welt ertragen und den Schein aufrecht erhalten zu können, sie funktionierten einigermaßen in ihr.

Von seinen Vorläufern unterscheidet sich dieser Roman auch darin, daß die Handlung im Grunde nur aus einer Perlenschnur von Gewalt, Autoaggressivität, Sterben, Mord und Selbstmord besteht, es also – in Korrespondenz mit dem Bodybuilding – um nichts anderes geht als um die physische Seite des Menschen. Wir werden Zeugen eines Reigens katastrophischer Erlebnisse, die zunehmend apokalyptischen Charakter tragen und heftige Gefühle auslösten müßten. Doch der namenlose fünfundzwanzigjährige Amoralist, der gerade bei seinen Eltern ausgezogen ist, besitzt zwar eine gewisse Kenntnis der landläufigen Emotionen, aber er selbst horcht immer wieder einmal in sich hinein und fühlt – nichts. Destruktion des Körpers, um der Fühllosigkeit ein Schnippchen zu schlagen: die Logik der Ritzer? Oder sind Sarkasmus und Zynismus auch nur Posen? Alles sei Maskerade, gibt der Antiheld zu. Immer wieder tauchen Filmtitel und -situationen auf, die als Interpretationsmuster benutzt werden. Das Leben ist (wie) ein Film. Schwaerzel selbst diagnostiziert bei seinem Erzähler narzißtische Schizoidie und legt damit eine individuelle psychische Störung nahe, also keine „Krankheit der Jugend ohne Gott“, wie sie seine Landsmänner Ferdinand Bruckner und Ödön von Horváth vor hundert Jahren beschrieben hatten. Es sei denn, unser Zeitgenosse hält Schizoidie für die aktuelle Krankheit der Jugend.

Es gibt keine Rechtfertigung, keinen Subtext. Leute werden jahrzehntelang daran rätseln, was mit mir falsch gelaufen ist. Papa hat mich nicht geschlagen. Ich wurde nicht gemobbt. Kein psychologischer Sonderfall und kein Subtext.

Entgegen dem Eindruck, den heutige ältere Generationen haben, nämlich daß die Jugendlichen ewig brauchen, um erwachsen zu werden – und manche schaffen es nie –, ist dieser blutjunge Autor frühreif. Zumindest intellektuell. Er begreift sich als Kind der Zeit. Dergleichen trifft man selten an, auch unter „Erwachsenen“. Er scheint sich selbst verorten zu können, wenn er über Vertreter seiner Generation schreibt, die genau das nicht können.

Aber: Paßt zu einem selbstzerstörerischen Inhalt diese poetische – wenn auch keineswegs artifizielle, elaborierte – Sprache? Wäre der rotzige Duktus Célines beispielsweise nicht adäquater? Schwaerzel bevorzugt eine Reästhetisierung der häßlichen, eigenschaftslosen und irren Lebenswelt und ihrer verrückten Bewohner, darin dem Film American Psycho und den Filmen Peter Greenaways verwandt.

Es ist nicht mehr das 20. Jahrhundert. Sich sein Leben mit Drogen kaputtzumachen, ist nicht mehr ästhetisch genug.

Zum Schluß noch, rein zur Erbauung des Lesers, ein typischer Schwaerzel:

Wir sind eine Generation von Männern, die nie ein Tier erlegt hat, das größer ist als ein Marienkäfer, wir können keine Häuser bauen und haben keine neuen Länder erobert. Ich frage mich, ob es ein Pheromon gibt, durch das Frauen diese Tatsachen riechen können. Die Geschlechter haben einander nichts mehr zu bieten. Vielleicht gibt es deswegen immer mehr davon.

Wohlan: Ein Dichter wurde uns geschenkt! Er möge weiter schreiben – auf daß er weiter lebe!

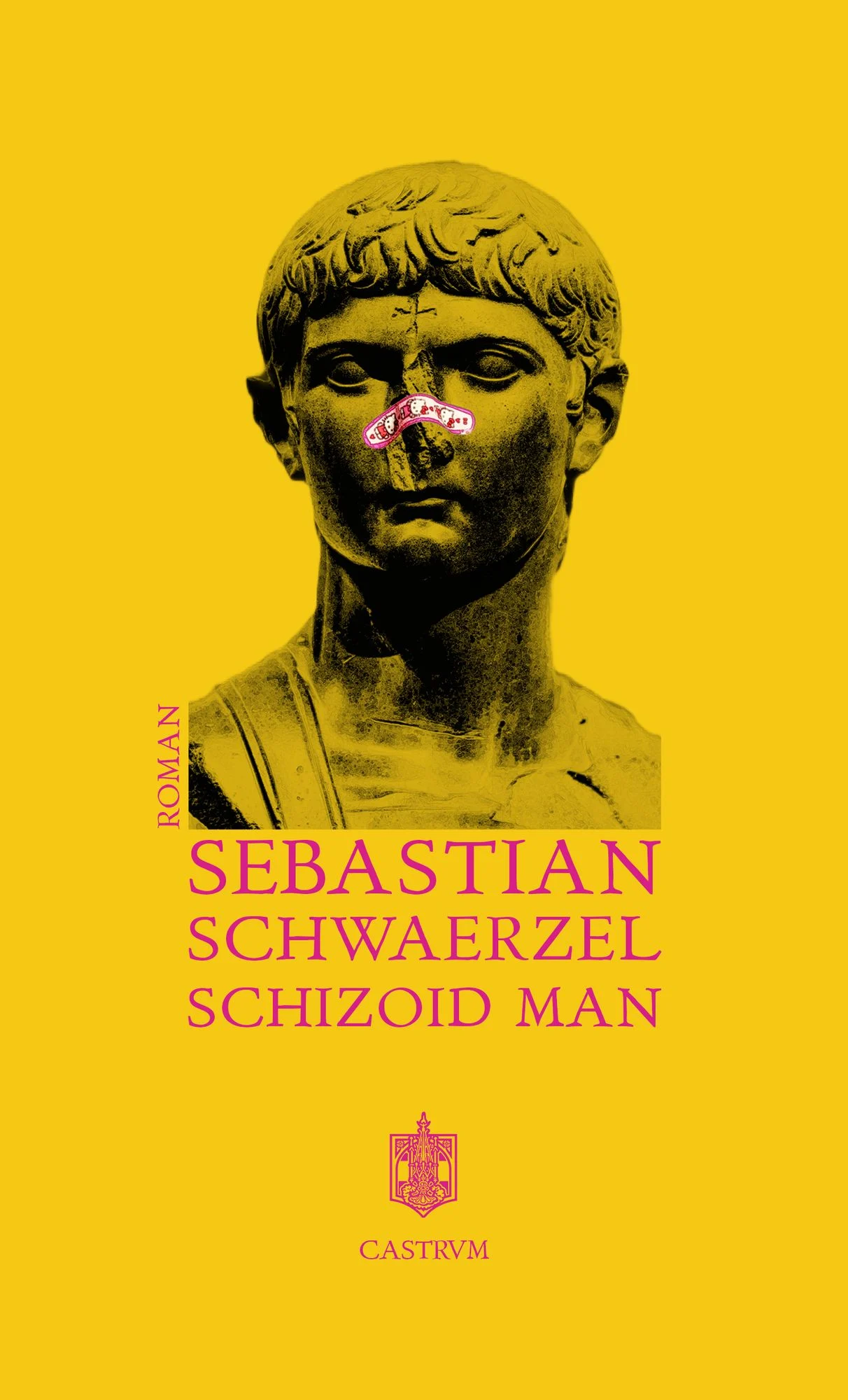

Sebastian Schwaerzel: Schizoid Man. Wien: Castrum 2024, 271 Seiten, mit Leineneinband, 25 Euro

Beate Broßmann, Jahrgang 1961, Leipzigerin, passionierte Sozialphilosophin, wollte einmal den real existierenden Sozialismus ändern und analysiert heute das, was ist – unter anderem in der Zeitschrift TUMULT. Am Buch-Tresen steht sie jeden zweiten Donnerstag.