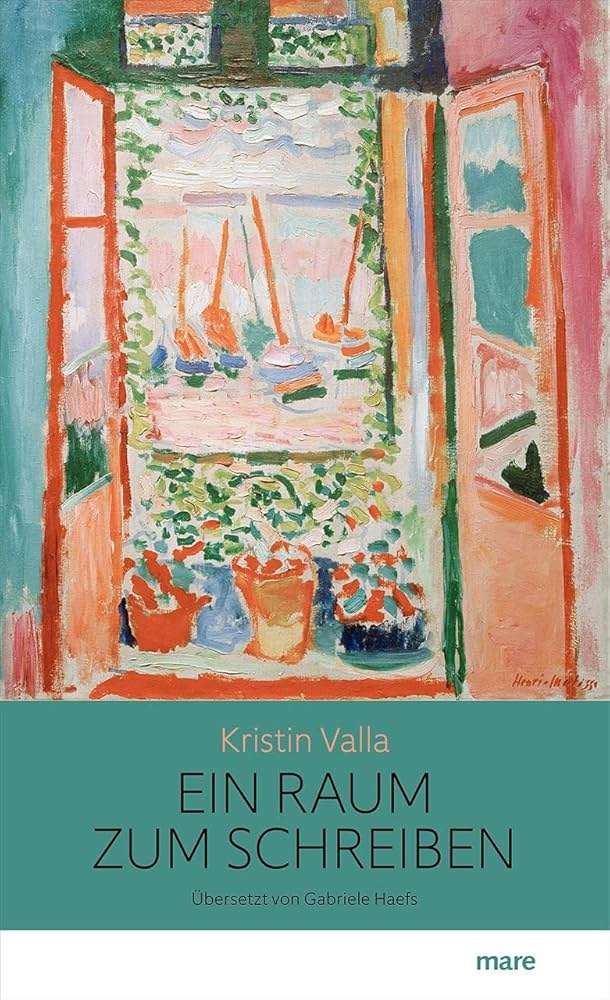

Bei einem Besuch einer kleinen literarischen Buchhandlung in Lübeck fiel mir ein Buch der norwegischen Schriftstellerin Kristin Valla in die Hände. Es hat mich nicht nur wegen des besonders schönen Covers angezogen, sondern auch wegen des Titels: Ein Raum zum Schreiben – ein Schaffensraum. Wozu braucht man heute einen Raum zum Schreiben, wenn doch alles virtualisiert stattfinden kann? Worin besteht die Wechselwirkung zwischen Raum und Schaffen?

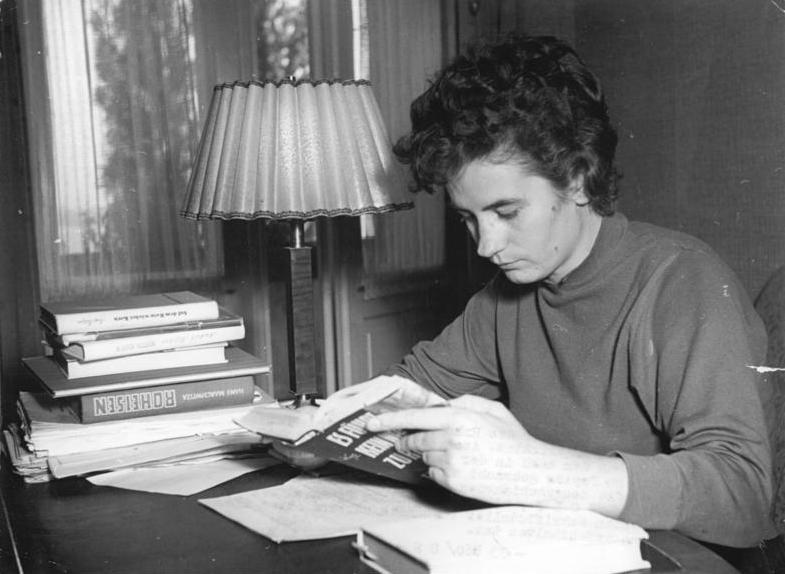

Erzählt wird die Geschichte einer Norwegerin, die bereits einige Bücher geschrieben hatte, bevor sie eine Familie gründete. Sie war nun Mutter von zwei Söhnen, Partnerin und Journalistin. Das Arbeitszimmer, ihr Kreativraum, wurde zum Kinderzimmer.

Wenn sie jemand nach ihrem Beruf fragte, sagte sie niemals Schriftstellerin – sie war überzeugt davon, dass ihre beiden Romane, die sie mit Ende zwanzig schrieb, pure Zufälle gewesen waren.

Ihr Talent zum Schreiben konnte sie nicht ausleben. Ja, sie liebte ihre Familie, aber ein anderer Teil in ihr sehnte sich nach Stille und nach einem Platz, wo die Gedanken wohnen konnten.

So machte sie sich mit Anfang vierzig auf die Suche nach einem Raum für sich. Schließlich kaufte sie ein Haus im Südwesten Frankreichs, in einem Dorf. Dieses Haus war klein, nicht schön, sogar hässlich und ziemlich heruntergekommen. Aber sie hatte sich in dieses Haus und in diesen Ort, über tausend Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, verliebt und konnte es mit einem Darlehn finanzieren.

Sie wollte an diesem Ort verschwinden, sich einschließen, bis die Wörter kämen, bis sie wieder zur Autorin würde.

Allerdings gab es auch viel zu tun an dem Haus: beißender Schimmelgeruch, feuchte Wände, Leckage an den Rohren, Termiten und viele offensichtliche Dinge mehr mussten beseitigt werden. Stück für Stück versuchte sie, das Haus wieder herzurichten mit den bescheidenen Mitteln, über die sie verfügte.

Ich habe eine Bruchbude gekauft, schluchzte sie am Telefon. Ja, sagte ihr Mann, aber es ist Deine Bruchbude.

Trotz ihrer Verzweiflung entwickelte sie eine Liebesbeziehung zu dem Haus. Der Ort hatte eine starke Wirkung auf sie. Neben den notwendigen Renovierungsaufgaben wollte sie arbeiten und schreiben. Irgendwann erkannte sie, dass das Haus Menschen brauchte, um gemütlich zu werden. So verbrachte ihre Familie in den Ferien Zeit in dem Haus:

Das Haus wirkte glücklicher, jetzt, wo sie da waren.

Es gab allerdings immer noch viel zu tun, und so wechselte sich Verzweiflung ab mit der Suche nach Möglichkeiten, aus dem Haus etwas Schönes zu machen. Um die Finanzierung zu gewährleisten, vermietete sie an Fremde, allerdings nicht im Winter wegen der vielen undichten Stellen. Sie schrieb eher in Cafés oder in gemieteten Zimmern und arbeitete weiter daran, das Haus in einen wohnbaren und gemütlichen Zustand zu bringen und nach ihren Vorstellungen einzurichten, ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Sie strich die Küche knallgelb, um der Sonne zu begegnen.

Immer, wenn ich in diese Räume zurückkehrte, war es, als ob sie mir etwas über mich erzählten, was ich selbst vergessen oder gar nicht gewusst hatte.

Diese Räume gaben ihr das Gefühl sich selbst zu begegnen.

Sechzehn Jahre nach ihren frühen Werken veröffentlichte sie ihren ersten neuen Roman. Das Haus hatte ihr geholfen, wieder zur Schriftstellerin zu werden. Nach fünf Jahren fragte sie sich, ob sie nicht Sklavin ihres eigenen abgelegenen Ortes geworden war. Die Renovierungsarbeiten waren immer noch nicht abgeschlossen. Und so war sie eigentlich entschlossen, das Haus zu verkaufen – aber die Familie protestierte.

Im sechsten und siebten Jahr schienen sich Träume verwirklicht zu haben. Sie schrieb in dem Haus, ihrem Rückzugsort, redigierte und übersetzte Bücher, die andere geschrieben hatten. An diesem Ort konnte sie sein, wer sie war mit ihren Talenten. Das Haus wurde zu ihrem „Heiligtum“ zu ihrer geschützten Werkstatt.

Eine schreibende Frau wohnt in diesem Haus – es gibt sie.

„Ein Raum zum Schreiben“ dreht sich nicht nur um die Selbstfindung der Autorin. Kristin Valla verknüpft ihre Geschichte immer wieder mit den Geschichten anderer Autorinnen – eine Reise durch die Literaturgeschichte. Mich erinnerten diese Geschichten an Friederike Mayröcker. Die österreichische Schriftstellerin hatte eine kleine Wohnung voller Unordnung – überall lagen Zettel und Zeichnungen, Waschkörbe voller Papiere –, aber das war ihr Ort, an dem sie arbeiten und kreativ sein konnte.

Gut recherchiert erfahren wir etwas über die Räume der Schriftstellerinnen Alice Walker (Die Farbe Lila), George Sand, Agatha Christie, Daphne du Maurier, Toni Morrison, Maya Angelou oder Chimamanda Adichie, Vigdis Hjorth und Selma Lagerlöf. Sie alle hatten ihre Räume oder gar Häuser zum Schreiben. Vorbild war die norwegische Dichterin Halldis Moren Vesaas, Frau eines Schriftstellers, die erst mit Ende vierzig ein eigenes Zimmer bekam. Vita Sackville-West isolierte sich in einem Turm, um Bestseller zu schreiben. Valla:

Ich las, was sie geschrieben hatten, aber noch mehr war ich von ihren Taten fasziniert.

Virginia Woolf, die mit ihrem Buch: „Ein Zimmer für sich allein“ bereits 1929 große Anerkennung erhielt, verdeutlicht:

Eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer zum Schreiben.

Ihre Geschichte ist ähnlich zu der von Valla. Sie kauft zusammen mit ihrem Mann 1920 ein Haus in schlechtem Zustand: Der Wind reißt an den Bäumen, lässt Dachziegel klappern, ihr Mann muss nachts das Fenster mit einer Zahnbürste verkeilen. Sie bauen zwei Toiletten ein. Eine davon nannte sie „Mrs. Dalloway“ – nach dem Buch, das das Geld dafür gebracht hatte.

Kristin Valla: Ein Raum zum Schreiben. Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. Hamburg: Mare Verlag 2025, 272 Seiten, 25 Euro.

Nach einer langen Managementkarriere widmet sich Sabine Keuschen ihrer Leidenschaft für Literatur und arbeitet in einer Buchhandlung.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus