Als ich ein kleiner Bub war, wußte ich nicht, was München war oder sein sollte. Das ist kein Wunder: Was ich davon zu sehen bekam, wenn wir uns auf die lange Reise mit der Trambahn machten, war ja nicht viel. Ein Kaufhaus normalerweise oder die Spielwarengeschäfte Obletter und Fischer, die viel größer waren als der kleine Spielzeugladen am Giesinger Berg und das Kaufhaus Kepa gegenüber und wo es Sachen gab, die es bei uns nicht gab, die wir aber auch dort nur anschauen durften, weil sie viel zu teuer waren.

Das heißt: Die Sachen an sich gab es bei uns auch, aber eben viel kleiner und viel weniger. Die Eisenbahn mußte man hier mit einem Schlüssel aufziehen, dann fuhr sie im Kreis herum, dort reiste sie elektrisch durch Landschaften und Städte mit Bergen, Brücken, Flüssen und vielen kleinen Männlein, die einen Pfennig pro Stück kosteten.

Ungefähr einmal im Jahr fuhren wir also „in die Stadt“, wie das damals hieß (und bei uns heute noch heißt). Im Kaufhaus Oberpollinger betrachteten wir Hosen, Pullis und Hemden, die meine Mutter dann daheim aus dem Gedächtnis nachnähte, aus aufgetrennten alten Sachen und Stoffen aus dem Laden „Fabrik-Reste“. Manchmal brachte sie meine Schwester und mich noch zum Pixi-Photo-Stand im zweiten oder dritten Stock und ließ uns photographieren, weil in unserer Familie niemand einen Photoapparat besaß. Und einmal, da war ich wohl fünf, besuchten wir das Musikgeschäft Lindberg, wo man mit Telephonhörern ohne Sprechmuscheln Schallplatten hören konnte. Da bekam ich meine erste eigene Platte: „Beggars Banquet“ von den Rolling Stones, für die ich auf das eigentlich im Budget eingeplante Matchbox-Auto verzichten mußte.

Daß eine LP viel mehr kostete als ein Auto, wußte ich damals nicht; allerdings kostete die Platte umgerechnet weniger, weil sie nicht nur mir zugutekam: Wenn daheim Musik aufgelegt wurde (wir hatten drei LPs und ungefähr fünf Singles), hörten wir sie immer gemeinsam, auch die Sendung „Schlager der Woche“, bei der ich jedesmal todunglücklich war, wenn ich ins Bett mußte, bevor der „Schlager der Schlager, der Hit der Woche“ gespielt wurde – meistens ein Lied von den Beatles. Weil ich dann gar so ein Theater machte, bekam ich zu Weihnachten eine zweite „eigene“ Platte: die Single „Get Back“.

Wenn wir „in die Stadt“ fuhren und dann in der Neuhauser Straße standen, konnte ich mir nicht vorstellen, daß in den Häusern dort – hinter Fenstern, die fast so hoch waren wie unser ganzes Haus – jemand wohnte. Am Stachus sowieso nicht; da gab es nur Verkehr: Trambahnen und viele Autos, die alle hindurch oder im Kreis herum fuhren, ohne daß jemand anhielt oder ausstieg. Am Stachus stiegen die meisten Leute nur um. Daher hieß es, wenn man in einer prallvollen Trambahn versehentlich einem Erwachsenen auf den Fuß trat: „Nächst’s Mal steigst am Stachus um, Depp!“ Dazu erhielt man eine Watsch’n oder – wenn man ein Hühnerauge erwischt hatte, eine richtige „Fotz’n“, die man noch zwei Stunden später spürte.

Bild: Münchener Straßenbahn 1979 an der Haltestelle Tiroler Platz (Foto: MaxM, Wikimedia)

Bild: Münchener Straßenbahn 1979 an der Haltestelle Tiroler Platz (Foto: MaxM, Wikimedia)

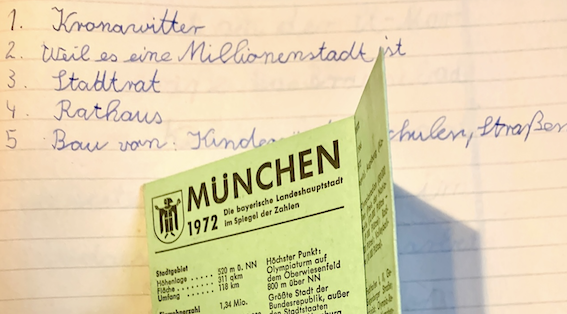

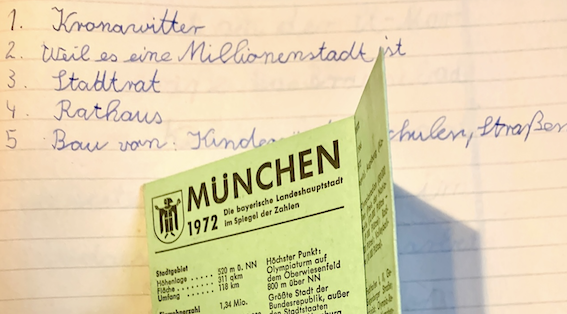

Was München war oder sein sollte, lernten wir erst in der Schule. Da bekamen wir eines Tages ein kleines Faltblatt, auf dem Zahlen verzeichnet waren: Einwohner, Fläche, was mit Wasser, irgendwelche „Leistungen“ und einiges andere, was uns wohl beeindrucken sollte, aber nichts bedeutete. Dazu erzählte unsere Lehrerin von wichtigen Leuten, die deshalb wichtig waren, weil sie etwas für die Stadt taten. Wir, hieß das, taten nichts für die Stadt, sondern profitierten nur von dem, was die wichtigen Leute für die Stadt taten. Was das war, weiß ich bis heute nicht, damals war es mir egal. In einer Aufgabe im Sachkundeunterricht hieß es, „die Frauen und Männer, die entscheiden, was in unserer Stadt geschieht“, würden als „Stadtrat“ bezeichnet. Das mochte schon sein, aber für uns war die Stadt eben weit weg, und gesehen habe ich sie nur von unten. Was bei uns geschah, darauf hatten diese Leute anscheinend keinen Einfluß, und wahrscheinlich wußten sie auch überhaupt nichts davon.

Wir erfuhren außerdem, München sei „Millionenstadt“, was ebenfalls nichts bedeutete, weil wir erst in der vierten Klasse bis zur Million rechnen lernten, was uns ziemlich stolz machte. Allerdings hatten wir auch da noch keinerlei Vorstellung, was eine Million eigentlich sein sollte (außer sehr viel) und was daran toll war. Als ich mit sieben Jahren von einem Lastwagen mit Anhänger überfahren wurde und danach im Krankenhaus lag, teilte mir mein Bettnachbar mit, München sei „Geheimstadt“. Das fand ich schon aufregender; allerdings stellte sich später heraus, daß er lediglich einen Zeitungsbericht falsch gelesen hatte: Dort behauptete mal wieder jemand, München sei die „heimliche Hauptstadt“, weil es da so viele „Stars und Sternchen“ und andere wichtige Figuren aus dem Fernsehen gebe. Wir hatten damals noch keinen Fernseher, also konnte ich das nicht wissen.

Genaugenommen schauten wir als Kinder München zwar von unten, aber auch von oben an – von der Hochstraße hinter dem Salvatorkeller aus hatte man tatsächlich eine schöne Aussicht auf das, was wir nicht kannten. In Wirklichkeit war das aber genau umgekehrt: Wir lebten gesellschaftlich gesehen unten und hatten keinen Zugang zu dem, was geographisch drunten lag und sozial oben war.

Wenn man unten aufwächst, hat man von oben kaum bis keine Ahnung.

Das heißt: hatte – denn wir reden hier von den sechziger und frühen siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, und „unten“ heißt: im Stadtviertel Giesing, das von Trambahnfahrern (auf der Durchreise nach Grünwald, wo zum Beispiel Franz Beckenbauer residierte) stets dialektisch korrekt „Giasing“ (in „Giasinger Bahnhof“) genannt wurde und kein „Viertel“ in dem Sinne war, daß es noch drei weitere gegeben hätte, die dann sozusagen die Stadt dargestellt hätten. Giesing lag vielmehr ziemlich am südöstlichen Rand eines „Schwimmreifens“ um München herum – weiter draußen gab es noch so Sachen wie Fasangarten, Perlach, Neubiberg, Unterhaching, Ottobrunn (wo man nicht hinfuhr, weil da nichts war und man da nichts verloren hatte) und die Amisiedlung, von der wir bei Gelegenheit noch sprechen werden – und wurde „Glasscherbenviertel“ genannt.

Damit, so erklärte man uns das damals, hatte es folgende Bewandtnis: Als man Giesing erbaute, ging das wohl ziemlich schnell, und die frischgekalkten Häuser waren noch nicht trocken, was sie auch nur werden konnten, wenn man sie warm hielt und Kohlensäure hineinpumpte – sie also entweder leer heizte (mit Holz und Kohlen), was ohne Mieter unrentabel ist, oder eben bewohnen ließ, vom Geschwerl, das sich die eigentliche Stadt weiter drinnen (oder drunten oder, wie es damals auch hieß, „drenten“) nicht leisten konnte. Dieses Geschwerl saß dann also in den neu zusammengeziegelten Häusern, die muffig, stickig und überheizt waren, sollte sie „trockenwohnen“ und konnte nicht lüften, weil sonst der Kalk nicht abgebunden hätte, weshalb die Hauseigentümer die Fenster zugenagelt hatten. Da blieb nur eine Lösung: Man schlug die Scheiben ein – oder vielmehr hinaus –, und weil es eine Straßenreinigung in solchen Vierteln nicht gab, waren die Trottoirs mit Scherben übersät.

Bild: Philipp Trog, Ansicht von Giesing beÿ München, 1800 (Historischer Verein von Oberbayern - Signatur: DE-1992-HV-BS-A-02-55)

Bild: Philipp Trog, Ansicht von Giesing beÿ München, 1800 (Historischer Verein von Oberbayern - Signatur: DE-1992-HV-BS-A-02-55)

Ob man neue Häuser noch kalkte, als ich dort aufwuchs, weiß ich nicht. Die neuen Häuser baute man inzwischen ja meistens aus Beton und recht hoch und weiter draußen. Glasscherben gab es aber noch jede Menge, zum Beispiel bei den Italienerkisten neben der Unterführung hinter dem Bahnhof und vor allem vor Bierbeizen wie dem „Letzten Pfennig“, der kaum mehr war als ein schmaler Durchgang mit Tür (und dies heute tatsächlich ist, ohne Zapfhahn und mit einem Gitter statt der alten, stets offenen Tür), dem Fockenstein-Stüberl und der „Hühnerleiter“. In denen stand jenseits eines hölzernen Tresens der Wirt, diesseits ein dichtgedrängter Haufen Männer, die zu jeder Tageszeit Bier tranken, rauchten wie die Schlote, ihre Wampen auf wackeligen Barhockern lagerten, bunt flackernde und tutende Kisten bedienten, die als eine Art überdimensionierte Vorläufer heutiger App-Phones an der Wand hingen, und ihre Meinung zum Besten gaben, was oft zu unklaren Disputen führte, bei denen gerne mal Gläser und Aschenbecher flogen.

Bild: Giesinger Bahnhof München, 2013 (Foto: Rufus46, CC-BY-SA-3.0)

Bild: Giesinger Bahnhof München, 2013 (Foto: Rufus46, CC-BY-SA-3.0)

Als Kinder gingen wir ungern direkt an den Beizen vorbei (die damals noch nicht so hießen, sondern überhaupt keine Sammelbezeichnung trugen), weil die Meinungen und Dispute der Männer manchmal recht aufdringlich wurden, wenn die Tür offenstand. Und vor allem wenn es gar keine Tür und keinen Raum gab wie beim Kiosk am Giesinger Bahnhof, wo die Männer im Rudel vor der Durchreiche standen und aus Flaschen tranken. Da mußten wir manchmal hin, um Eis, Pfefferminzbruch und anderes Süßzeug zu kaufen – oder uns von den Männern schenken zu lassen, weil wir ein Geld, das man zum Kaufen brauchte (drei, vier, fünf Zehnerl), selten besaßen. Da pfefferte hin und wieder auch einer von den Stehern seine leere Bierflasche auf den Boden und begründete das mit Ausrufen wie „Drauf g’schißn!“ und „Leckt’s mich doch alle am Arsch!“

Glasscherben gab es also noch, hier und da gehäuft, ansonsten überall. Und Kalk gab es offenbar auch noch: Der Vater meines besten Freundes war Bauarbeiter, konnte aber nicht mehr arbeiten, weil er sich mit ungelöschtem Kalk verätzt hatte. Drum saß er die meiste Zeit daheim, und wenn es nicht regnete oder schneite oder hagelte, putzte er vor dem Haus sein Auto. Das Auto – ein Opel Rekord C – trug dazu bei, daß er sich für „etwas Besseres“ hielt, wie man sagte, ohne dazuzusagen: besser als was? Auch sein Sohn hielt sich manchmal für „etwas Besseres“, was daran lag, daß seine Großeltern, die eine Straße weiter wohnten, ihn mit Spielzeug regelrecht bombardierten, weshalb die anderen Kinder im Haus beim Spielen auf seine Gnade angewiesen waren. Allerdings war das Spielzeug meistens ein billiges Gelumpe und ging schnell kaputt.

Spielen tat man damals als Kind überall, obwohl es fast überall verboten war und ich nicht genau sagen kann, was „Spielen“ eigentlich bedeutete. Kann es als Spiel durchgehen, in den Briefkasten einer Versicherungsfirma hineinzupinkeln? Wir brachen in (manchmal, manchmal auch nicht) leerstehende Häuser, Betriebe und Hallen, die Telephonfabrik, die Ziegelei und die Spedition in unserer Straße ein, stiegen über Zäune, auf Bäume und Dächer, plünderten Aschentonnen, sammelten auf Baustellen leere Flaschen und kauften uns für das Pfand am Bahnhofskiosk Eis und Süßigkeiten. Wenn uns mal wieder jemand erwischte – also verfolgte, aber nicht zu fassen kriegte – saßen wir hinterher kichernd und kudernd in der langweiligen Sandkiste in unserem eigenen Hof und überlegten dann, was wir als nächstes anstellen könnten.

Als wir alt genug waren (also etwa sechs Jahre) und die ersten Fahrräder hatten, fuhren wir im Sommer hordenweise ins Schyrenbad, wozu man den Giesinger Berg hinunter und hinterher mühselig wieder hinauf mußte. Das war schon fast in München; nur die Isar trennte uns noch von der Stadt, aber davon wußten wir nichts, und es interessierte uns auch nicht. So gut wie alles, was wir erlebten, fand in Giesing statt – genauer gesagt: in Obergiesing. Schon Untergiesing war uns – bis auf das Schyrenbad – fremd. Genauer betrachtet war uns alles fremd, was jenseits unseres heimischen Karrees lag und wo man die Leute nicht kannte. Vor allem nicht die, die gefährlich werden konnten, also neben Hausmeistern und anderen grantigen Respektspersonen vor allem Kinder- und Jugendbanden.

Mir ist es zum Glück nur einmal passiert, daß ich echten Schaden erlitt: Da hatte ich zu Weihnachten einen richtig teuren Revolver bekommen, mit dem ich in der folgenden Faschingszeit stolz in der Gegend herumlief. Dabei geriet ich an ein paar Buben, die ich aus der Schule vom Sehen kannte und von denen ich mich in ihren Hof locken ließ, der ein Stück außerhalb unseres Reviers lag. Dort tauchten plötzlich ein paar ältere Buben auf, nahmen mir den Revolver ab und drohten ihn die Garageneinfahrt hinunterzuschmeißen, wenn ich ihnen nicht mein ganzes Geld gab. Tatsächlich hatte ich ausnahmsweise Geld dabei: ein Fünfzigerl, das mir mein Opa geschenkt hatte und das ich nun herausgeben mußte, ohne dafür etwas zu kriegen, was mir nicht sowieso schon gehörte.

Immerhin kam ich ansonsten ungeschoren davon. Das war nicht immer so, nicht mal in unserem eigenen Karree. Dazu gehörte auch ein älterer Wohnblock mit vielen Häusern, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einer übergroßen Burg ohne Turm hatte. Darin herrschte auch so eine Bande von Buben, die etwas älter als wir waren und mit kleineren Buben wie uns gerne ihren Spaß trieben, indem sie uns verfolgten, erschreckten, das Ohnmachtsspiel mit uns spielten, uns Steine und Flaschen nachwarfen oder uns die Luft aus den Radlreifen ließen.

Furcht hatten aber auch diese Buben, nämlich vor den Chicago-Rockern, über die viele üble Gerüchte kursierten: von Messerstechereien, Schießereien mit der Polizei und einer Trambahn, die mit Brechstangen zum Entgleisen gebracht worden war. Diesen Rockern schrieb man es auch zu, daß an dem Zigarettenautomat an einer der beiden Einfahrten des Blocks immer wieder die Scheibe eingeschlagen und das Geld geklaut wurde. Wenn man Glück hatte, waren die Zigaretten am nächsten Morgen noch drin, zumindest Roth-Händle, die die Rocker offenbar nicht mochten.

Gegenüber unserem vierstöckigen Haus stand ein ebenfalls vierstöckiges Haus: ein Wohnheim für Gastarbeiter, die anfangs vor allem aus Italien und Jugoslawien, später auch aus der Türkei und Griechenland kamen. Vor denen hatten wir keine Angst, obwohl es dort manchmal ziemlich wüst zuging. Die Italiener verbrachten die Wochenenden damit, an ihren Fiats und Alfa-Romeos herumzuschrauben, mißtrauisch beäugt von drei Vätern aus unserem Haus, die ebenfalls schon Autos besaßen, die sie aber nur putzten, weil, wie sie sagten, man deutsche Autos im Gegensatz zu den „Ithaker-Schrottkisten“ nicht reparieren mußte. Weil die italienischen Autos aber wesentlich mehr unseren kindlichen Vorstellungen von echten Autos entsprachen, versammelten wir uns staunend um sie herum und hofften, auf eine Probefahrt eingeladen zu werden, wozu es aber nie kam, weil die Autos eben selten fuhren.

Die zwei wesentlichen Unterschiede zwischen Italienern/Jugoslawen und Türken/Griechen waren, daß erstere sofort nach ihrer Ankunft in Giesing Lokale und Eisdielen eröffneten, aber keine Kinder dabeihatten. Bei den Türken und Griechen war es zumindest vereinzelt umgekehrt, und so lernte ich schon im Kindergarten türkische und griechische Buben kennen, mit denen ich mich aus ungeklärten Gründen besser verstand als mit den deutschen. Das war nicht nur den deutschen Buben ein Dorn im Auge, sondern auch Erwachsenen, denen die vielen Ausländer im Viertel nicht recht waren, ohne daß ich verstanden hätte, wieso.

Bild: Das italienische Gasthaus La Migliore in Giesing, 2025 (Foto: Edelmauswaldgeist, CC-Zero)

Bild: Das italienische Gasthaus La Migliore in Giesing, 2025 (Foto: Edelmauswaldgeist, CC-Zero)

Ich erinnere mich an einen dunklen, verschneiten Winternachmittag, den ich mit einem türkischen Freund damit zubrachte, in der Gegend herumzulaufen und Sachen zu suchen, mit denen wir etwas anfangen konnten. Das einzige, was wir fanden, war ein Zweipfennigstück. Das trug ich in einen Laden namens „Die süße Straße“, den ich noch nie betreten hatte, und fragte die Verkäuferin, was es für zwei Pfennige gebe. Sie füllte mir eine Papiertüte mit Schokoladenkugeln und schärfte mir ein, ich solle aber ja dem Kümmeltürken (der draußen wartete) nichts abgeben. Daraufhin schob ich die Tüte zurück und sagte, dann wolle ich auch nichts, stapfte hinaus und mußte mir dort eine Schimpftirade von meinem Freund anhören, weil wir nun beide nichts hatten, nicht mal mehr die zwei Pfennige: Die hatte ich vor Empörung drinnen liegengelassen.

Später eröffneten auch die Griechen Lokale und die Türken wenigstens ein Lebensmittelgeschäft, in dem wir fortan unser Brot kauften, weil es frisch war und besser schmeckte als die abgepackten Scheiben, die es zuvor gegeben hatte.

Aus der zeitlichen Ferne betrachtet erscheint es mir überhaupt erstaunlich, was es damals in Giesing alles gab: zum Beispiel eine Bücherei, zwei Kinos, alle möglichen Lebensmittel- und Milchläden, Metzgereien, Konditoreien, Wäschereien, Schuhgeschäfte, Blumenläden, einen Jeansladen, einen Wienerwald und Deutschlands ersten McDonald’s, Elektro-, Schreib- und Haushaltswarenläden, ein Geschäft für Farben und Tapeten, einen Waffenhändler, einen Laden für Angler, Gärtnereien und einen Bauernhof, ein Möbelgeschäft, einen Bierkeller samt Garten am Nockherberg, einen Friedhof, Tankstellen und Werkstätten, Apotheken und Drogerien, unzählige Bierlokale und Stehausschänke, Billardkneipen, Kegelbahnen und rotbesandete Fußballplätze (auf einem davon hatte Franz Beckenbauer gespielt und spielte sein Bruder immer noch), ein Freibad, eine Tierhandlung, das erwähnte Kaufhaus Kepa, drei bis fünf Kirchen, ein „Little Oktoberfest“ (im Juli) in der Amisiedlung und sogar einen kleinen Radio- und Schallplattenladen, dessen Auswahl allerdings für popbegeisterte Kinder und Jugendliche nicht viel zu bieten hatte.

Heute ist fast alles davon verschwunden, dafür hat sich die Zahl der Menschen, die hier untergebracht sind, damit sie anderswo das feine Leben nicht stören, gefühlt verzehnfacht. Aber damals war Giesing im Grunde eine eigene kleine Stadt, aus der sich niemand hinausbegeben mußte, um ein normales Leben zu führen – es sei denn, man arbeitete woanders –, in die aber auch niemand je hineinkam, der dort nicht hingehörte, weil es andererseits nichts gab, was es „in der Stadt“, also in München, nicht größer, schöner und teurer gegeben hätte.

Da gab es nur eine Ausnahme: Giesing war der einzige Münchner Stadtteil, in dem ein Fußballstadion stand (sieht man vom Dantestadion ab, das aber keine richtige Tribüne hatte und dem FC Wacker gehörte, der niemanden interessierte). Wenn dort der FC Bayern oder der TSV 1860 oder womöglich beide gleichzeitig spielten, verwandelte sich Giesing vorübergehend in das, was wir uns unter einer Großstadt vorstellten: Die Bürgersteige waren schwarz vor Menschen, die Trambahnen so voll, daß sie mit offenen Türen und im Schrittempo fuhren, und der Jubel über Tore beziehungsweise das Geschrei über Gegentore explodierte so lautstark in den Giesinger Himmel, daß wir in unserem hunderte Meter entfernten Hof immer den genauen Spielstand wußten.

Hinterher bebten und tobten die Kneipen und Stehausschänke, und noch spätabends taumelten erschöpfte Menschen auf den Straßen herum und wußten oft nicht mehr, wie sie heimkommen sollten oder wo sie überhaupt wohnten. Polizei war kaum zu sehen – das 17er Revier in der Untersbergstraße war zwar berüchtigt, aber mit dem normalen Betrieb von Banden und Rockern ziemlich ausgelastet und mischte sich in die Händel von Fußballfreunden nicht ein, was angesichts der Überzahl sowieso von vornherein völlig aussichtslos gewesen wäre. Man hätte sie ja nicht mal nach Vereinszugehörigkeit voneinander „absondern“ können, weil es die heute übliche „Fanuniform“ noch nicht gab und sich jedermann fröhlich oder grimmig unter jedermann mischte.

Wenn tatsächlich mal etwas Spektakuläreres passierte, erfuhr man es aus der „Nachtausgabe“ der Abendzeitung, die in Lokalen verteilt und in solchen Fällen noch interessierter als sonst gelesen wurde, weil das die einzigen Anlässe waren, zu denen Giesing darin überhaupt vorkam. Aus dem Radio – der immer lief, wenn der Vater meines Freundes sein Auto wusch – erfuhren wir nichts über unser Leben, und als sich die ersten Leute einen Fernseher ins Wohnzimmer stellten, wurde auch dort nur über Sachen berichtet, die man „die große weite Welt“ nannte und die mit uns nichts zu tun hatten.

Mir fällt auf, daß ich eigentlich etwas über München schreiben wollte, aber gar nichts über München geschrieben habe, weil ich es als Kind einfach nicht kannte.

Das änderte sich erst viel später, und vielleicht hat es sich in gewisser Hinsicht nie geändert, weil der gewohnte Blick von unten selbst dann, wenn man mitten in einer Stadt lebt, eine andere Stadt zeigt als die, die die „große weite Welt“ sieht. In der Menschen leben, die diese Welt nicht sieht, und Dinge geschehen, von denen diese Welt nichts weiß. Von denen man nur etwas mitkriegt, wenn man die „große weite Welt“ oder halt die Stadt, die diese angeblich darstellen soll, von unten und von oben und von unten gleichzeitig und damit irgendwie gar nicht sieht. Aber davon – den Einzelheiten – mehr bei anderer Gelegenheit.

Michael Sailer schreibt und und macht gelegentlich immer noch Musik. Er betreibt mit Franz Esser die Lese- und Musikbühne ‚Platz! der Freiheit‘ und denkt viel nach, über Oben & Unten und überhaupt über die Welt.

Newsletter: Anmeldung über Pareto