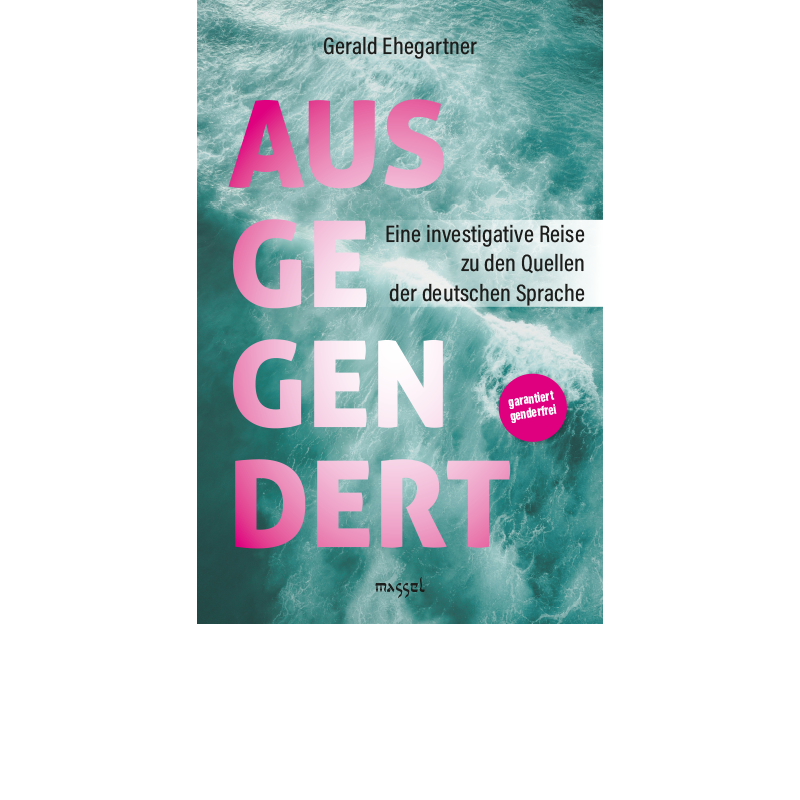

Das kleine Werk soll, geht es nach dem Wunsch des Autors, eine Schatzkarte sein, mithilfe derer der Leser eine „investigative Sprachreise von den Indogermanen bis zur Gegenwart, von der Geburt des grammatischen Geschlechts bis zur Einführung der vermeintlich gendersensiblen Sprache“ unternimmt. (9)

Diese Reise beginnt mit einer Liebeserklärung an die deutsche Sprache, der Lobpreisung ihres Reichtums, ihrer Intelligenz, ihres beflügelnden Klanges und ihrer Widerständigkeit als Volkssprache. Es ist vor allem ein stark empirisches Büchlein mit vielen interessanten Zahlen und Informationen. Wir erfahren beispielsweise, daß der „Dudenkorpus“ 23 Millionen Wörter umfaßt – und das ohne flexierte Formen. Man kann davon ausgehen, daß die Anzahl der untergegangenen Wörter in dieser Sammlung recht hoch ist, aber der Autor thematisiert die Wortgruppe der Archaismen leider nicht. Goethe habe mit etwa 100.000 Wörtern gearbeitet. Der heutige Durchschnittsbürger besitzt einen aktiven Wortschatz von 12.000 bis 16.000 Begriffen. Der gesamte Wortschatz der englischen Sprache hingegen umfaßt lediglich 620.000 Worte.

Deutsch stellt in seiner Tektonik ein „hochkreatives Baukastensystem“ (13) dar, das enorme Wortungetüme hervorbringen kann (das längste Wort im Duden hat 44 Buchstaben und heißt „Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung“ (13)), dadurch aber auch eine relativ hohe Anzahl von Exportgütern, Lehnwörtern in andere Sprachen erschuf, zum Beispiel „Waldeinsamkeit“, „mutterseelenallein“, „Wissensdurst“, „Lückenbüßer“ oder „Herzenslust“. Viele Komposita lassen sich schlicht nicht in andere Sprachen übersetzen. Im Deutschen ist eine hochdifferenzierte Wiedergabe von Inhalten möglich.

Anschließend unternimmt der Autor einen Parforceritt durch die Geschichte der deutschen Sprache, und zwar zu dem Behufe, den Irrtum zu widerlegen, sie sei eine maskuline Sprache, die feminisiert, also gegendert gehöre. Die deutsche Sprache werde heute von einem Übermaß an Anglizismen und Verstümmelungen durch Kurznachrichten bedrängt. Das Gendern sei Teil dieser postmodernen Entwicklung, „die in die Struktur und den Klang der Sprache, in ihren natürlichen Fluß eingreift, diesen anhält und versucht, ihn in ein feminines beziehungsweise regenbogenfarbenes Gewand zu zwängen“ (22), da sie in ihrer heutigen Form sexistisch und queerfeindlich sei.

Anhand der drei Konzepte Sexus, Genus und Gender weist Ehegartner nach, daß die gesamte Gendertheorie auf der falschen Annahme beruht, die Pluralformen von männlichen Substantiven seien Formen des Maskulinums. Auf seinem Ausflug in die Sprachgeschichte, insonderheit das Indogermanische, belegt der Sprachwissenschaftler, daß sie geschlechtsneutrale, inklusive Sammelbegriffe sind. Erst wenn „wir der femininen die maskuline Form gegenüberstellen“ reduziere sich „Zweiteres auf das spezifisch Männliche. Die Doppelbedeutung des Maskulinums wird somit auf die spezifizierte Einfachbedeutung halbiert“. (48) Ohnehin wisse man ja, daß die drei grammatischen Geschlechter der deutschen Sprache keineswegs automatisch mit den zwei biologischen Geschlechtern korrelieren. Artikel müssen von Deutschschülern auswendig gelernt werden. Und ein generisches Femininum gebe es im Deutschen nicht. „Lehrer als unmarkierte Form“ bedeute nichts anderes als „eine Person, die lehrt“ (45). Es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Rolle der Frau in einer Gesellschaft und der Grammatik ihrer Sprache. „Die Unterdrückung der Frau spiegelt sich ebenso wenig in der Sprache, [sic!] wie der Sexus im Genus.“ (78)

An dieser Stelle verläßt die Rezensentin die Karawanserei und wendet sich dem Charakter und den gesellschaftlichen Implikationen der neumodischen Praktiken der Sprachpolizei zu. Bei Gerald Ehegartner ist dazu zu lesen:

Die woke Ideologie entpuppt sich immer deutlicher als eine enorm expansive, dogmatisch durchgeregelte, humorbefreite, säkulare und spießbürgerliche Pseudoreligion, in das unverdächtige Kleid der Progressivität gehüllt. (27)

Hinter der unschuldig wirkenden Zuschreibung verberge sich ein postfaktischer Konstruktivismus, „der in einer Welt der Identitätspolitik auf gefährlich-narzisstische Irrwege führt“. (75) Sprachpädagogische Einwirkungen fragmentierten das Bild des ganzheitlichen Menschen. „Gendersprache verfängt sich somit an der Oberfläche. Sie liest den Menschen äußerlich-oberflächlich ab und erfasst ihn weder in seiner Tiefe noch in seiner Ganzheit.“ (80) Nur wenige Sprachwissenschaftler befürworteten das Gendern. Aber nur selten zeigen Promis ihre Ablehnung der sprachpolizeilichen Manipulation. Richard David Precht ist eine Ausnahme, wenn er postuliert:

Gendergerechte Sprache ist eine der dümmsten Ideen unserer Zeit. Sprache ist kulturelle Heimat für Menschen, Sprache lebt von Tradition … Mit dem Gendern hat man auf das falsche Pferd gesetzt und versucht, einen toten Gaul durch das Ziel zu reiten. (91)

Ja, die Verhunzung der deutschen Sprache ist ein Symptom der allgemeinen Dummheit, mangelnder Bildung, auch bei Akademikern, und des Fortschreitens omnipräsenter Verflachung. Humboldts Bildungsideal wurde zugunsten eindimensionaler Ausbildung aufgegeben. Schüler sind heute nicht mehr in der Lage, die Originaltexte der klassischen deutschen Literatur ohne Übersetzung ins Zeitgeistige zu verstehen. In ihre Tiefe, in ihre Aspekte des Allgemeinmenschlichen ist damit nicht mehr vorzudringen. Die Grenzen der Sprache sind nun einmal Grenzen der Erkenntnis. Der heutigen Unterkomplexität des Denkens im Präsentismus wird in Form von Gendern mit einer Verkomplizierung der Sprachpraxis begegnet – einer Scheindifferenzierung. Schwimmt man selbstvergessen im Strom der Kultur, nimmt man die eigene Sprache nicht als bedingte und bestimmte wahr. Erst wenn sie in den Abgrund rauscht und verfällt, erfaßt man ihren Wert. Verluste schulen genauso wie sie leiden lassen. Die reiche Muttersprache zu retten, wird zu subversivem politischen Handeln. Ehegartner formuliert es so:

Die deutsche Sprache mit ihrem Zauber und ihrer Poesie sollte gefeiert und von technokratischen Eingriffen geschützt werden. Vielleicht benötigen wir Sprachschutzgebiete, wo keine „genrechnischen“ Wörter ausgesät werden dürfen. (29)

Wenn die deutsche Sprache etwas brauche, dann „ein Renaturierungsgesetz, damit sie wieder frei durch die Medien-, Politik-, Schul-, Wissenschafts- und Universitätslandschaft mäandern kann.“ (82) Und der Autor schließt mit einem Toast:

Auf die natürliche Schönheit und Lebendigkeit unserer deutschen Sprache!

Dem kann sich die Rezensentin nur anschließen.

Gerald Ehegartner: Ausgegendert. Eine investigative Reise zu den Quellen der deutschen Sprache. München: Massel 2024, 108 Seiten, 17,90 Euro

Gerald Ehegartner: Ausgegendert. Eine investigative Reise zu den Quellen der deutschen Sprache. München: Massel 2024, 108 Seiten, 17,90 Euro

Beate Broßmann, Jahrgang 1961, Leipzigerin, passionierte Sozialphilosophin, wollte einmal den real existierenden Sozialismus ändern und analysiert heute das, was ist – unter anderem in der Zeitschrift TUMULT. Wenn Zeit ist, steht sie am Buch-Tresen.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus