Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Januartag 1991. Ich meine nicht das Wetter. Wahrscheinlich war es kalt und grau in Leipzig. Wolfgang Tiedke trug selbst im Büro einen dicken roten Schal. Man sah, dass er gestern seinen 40. gefeiert hatte. So ein Chefredakteur kennt viele Leute und muss mit jedem anstoßen. Wir saßen zu dritt bei ihm. Meine Frau Antje, ein Kommilitone, der heute eine Regionalzeitung leitet, und ich. Drei Studenten, die genug hatten von der Journalistik im Weisheitszahn und endlich schreiben wollten, am liebsten für Wolfgang Tiedke, den wir gerade noch in der Uni bewundert hatten.

Wahrscheinlich ahnte der Mann mit dem roten Schal an diesem Januartag schon, dass es bald vorbei sein würde mit der Pressefreiheit in Sachsen. Wolfgang Tiedke war einer der Lieblinge unserer Studentengeneration, weil er in der DDR kein Blatt vor den Mund nahm. Dieses Land verschwindet, sagte er Anfang 1989, wenn sich nichts ändert. Zumindest steht das so in meinem Gedächtnis. Öffentlichkeit: Das war Tiedkes Thema. Kritik an dem Wolkenkuckucksheim, das sich die Parteiblätter zurechtbastelten. Scharfe Kritik, gestützt auf Forschung und auf eine Medientheorie. Der Journalismus, so hat er das schon damals gesehen, der Journalismus hat Informationen zu liefern, ganz unabhängig von dem, was Partei und Regierung verlangen. Rausgehen in die Wirklichkeit und berichten, was ist. Das ist genau das, was man hören will, wenn man jung ist und irgendwas mit Medien machen möchte. Selbst in der DDR.

Ein Medientraum

Wolfgang Tiedke war fast genauso schnell weg wie die Mauer. Die Leipziger Volkszeitung brauchte einen neuen Vordenker. Einen, der außerhalb der alten Machtstrukturen stand und intellektuell auf der Höhe der Zeit war. Heute scheint das unvorstellbar: Die Redaktion wählt einen Chefredakteur, und niemand redet ihr hinein. Kein Eigentümer, kein Anzeigenkunde, keine Partei und schon gar keine Regierung. Tiedkes Idee: eine Süddeutsche aus Leipzig. Eine Zeitung, die Wurzeln hat und einen starken Lokalteil, aber trotzdem ausstrahlt über die Region hinaus. Nach Chemnitz und Dresden, vielleicht sogar nach Gera, Suhl und Cottbus. Eine Süddeutsche aus dem Osten und für den Osten, mit einer starken Stimme im Kampf um Definitionsmacht und Deutungshoheit, zu hören bis nach Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, München. Die Universitätsstadt Leipzig, so hat er mir das 20 Jahre später in einem Interview erzählt, hätte das Potenzial gehabt. Vielleicht. Zumindest, da waren wir uns immer noch einig, wäre es einen Versuch wert gewesen.

Wegen dieser Idee saßen wir drei Studenten im Januar 1991 in Tiedkes Büro. Ich bin zwar auf der Insel Rügen aufgewachsen, wohnte aber inzwischen mit Frau und Tochter in Flöha. Unser Angebot: ein LVZ-Büro in Chemnitz. Berichte aus den Rathäusern und aus den Kombinaten, die gerade zerschlagen wurden. Kultur von Ballett und Schriftstellerei bis zum Musikwinkel im Vogtland. Überhaupt alles, was für das Publikum in Ostdeutschland interessant sein könnte. Ich war dann tatsächlich in Klingenthal, Markneukirchen und natürlich auch in Morgenröthe-Rautenkranz, auf den Spuren von Sigmund Jähn. Wir haben beschrieben, wie der letzte Trabbi in Zwickau vom Band rollte und was die Gewerkschaft dazu zu sagen hatte. Ich habe einen Bürgermeister befragt, der aus einer Baumwollspinnerei ein Stadtzentrum machen wollte, über den Schlossteich in Chemnitz nachgedacht und dort gleich noch den Radsprinter Michael Hübner beim Training besucht, nachdem er gerade wieder Weltmeister geworden war. Alles erschienen weit weg vom Chemnitzer Raum, in der Leipziger Volkszeitung. Einige Texte habe ich dann auch an die Sächsische Zeitung in Dresden verkauft und später sogar nach Nürnberg, leicht umgeschrieben, versteht sich. Das Zeilenhonorar war für einen Mann in meinem Alter zwar okay, aber die Wege waren weit und ich wollte die Dinge verstehen, bevor ich sie aufschreibe. Lieber Mehrfachverwertung als keine Recherche.

Die Macht der ökonomischen Tatsachen

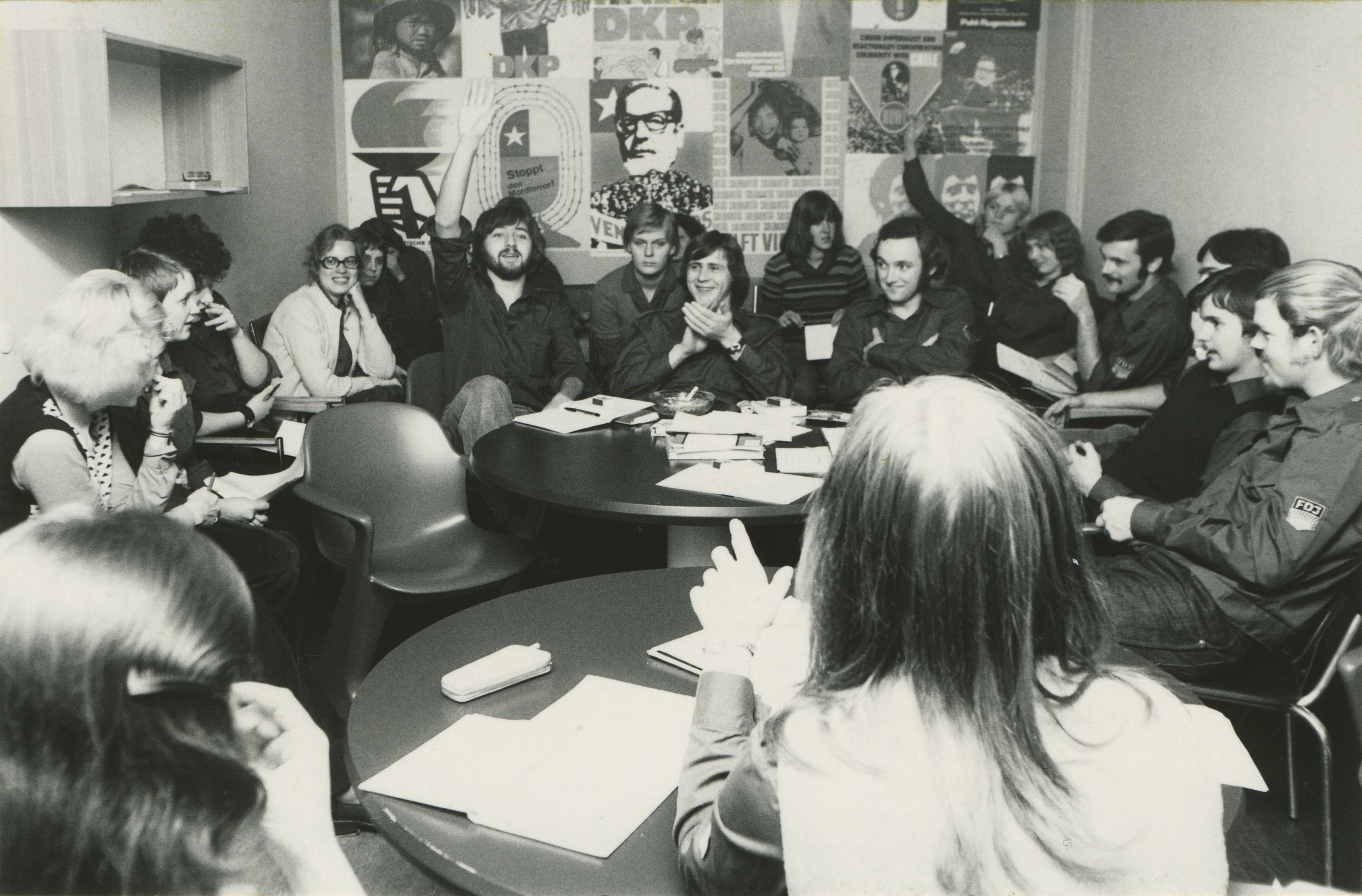

Das LVZ-Büro in Chemnitz hat es nie gegeben. Wahrscheinlich wusste Wolfgang Tiedke (auf dem Bild unten sitzend, neben Wulf Skaun) auch das, als wir im Januar 1991 in seinem Büro saßen. Er hat uns ein wenig hingehalten und eine Art Honorarvertrag angeboten. Bringt uns acht Artikel im Monat, und wir geben euch 800 Mark. Alles andere wird dann irgendwie. Was er nicht erzählte: Seine Zeitung war auf Brautschau, lange schon. Ein Investor aus dem Westen, bitte. Jemand, der die alten Druckmaschinen verschrotten lässt und auch sonst alles auf die neue Zeit umstellt. Alle DDR-Verlage hatten sehr schnell Kontakte in den Westen. Eigentlich war alles schon in Sack und Tüten, als sich die Treuhand an die Verträge machte. Für die LVZ hieß das: Madsack in Hannover, gleich um die Ecke gewissermaßen.

Eigentlich, wie gesagt. Ausnahme eins: Die Freie Presse in Chemnitz wurde schon einen Tag vor der Wiedervereinigung verkauft, am 2. Oktober 1990, ganz ohne Treuhand. Neuer Besitzer: die Medien Union in Ludwigshafen, Geburtsort von Helmut Kohl und Heimat der Rheinpfalz. Es war schon damals nicht schwer, eins und eins zusammenzuzählen. Das Leib- und Magenblatt des Kanzlers bekommt die auflagenstärkste Regionalzeitung im Osten. 657.000 Exemplare hatte die Freie Presse 1986 gedruckt. Sie war nicht besser als die anderen DDR-Zeitungen, aber im Bezirk Karl-Marx-Stadt wohnten einfach mehr Menschen als in Schwerin oder Magdeburg. Es gab noch einen zweiten Deal, der an der Treuhand vorbeiging. In Halle, der Jugendliebe von Hans-Dietrich Genscher, Vizekanzler und Außenminister. Die Freiheit (Auflage 1986: 580.000 Exemplare) ging an Genschers Kumpel Alfred Neven DuMont aus Köln und hieß fortan Mitteldeutsche Zeitung.

Warum die SED-Presse überlebt hat

Zurück nach Sachsen, zurück zu Wolfgang Tiedke und zu seiner Idee, aus der Leipziger Volkszeitung eine Süddeutsche für Mittel- und Ostdeutschland zu machen. Zurück zur zweiten Ausnahme. Das heißt: Vorher muss ich vermutlich noch erklären, was so merkwürdig oder sogar anstößig war an dem Dreieck Kohl, Ludwigshafen, Freie Presse. Als Formel: Der Kanzler der Einheit dealt mit einem SED-Blatt. Oder lässt dealen, wie auch immer. Die Freie Presse wurde in der DDR gelesen, ja, aber geliebt wurde diese Zeitung nicht. Sie war billig (15 Pfennig das Stück). Und sie hatte in jedem Kreis eine Lokalredaktion. Hier waren die SED-Blätter ohne Konkurrenz. Wenn man wissen wollte, was in der Nachbarschaft los war, halfen die Zeitungen der anderen Parteien nicht weiter. Baustellen, Stoßzeiten für Wasser und Strom, die Kreisklasse im Fußball und der Kuchenbasar in der Schule der Tochter, dazu die Todesanzeigen: Das alles gab es nur hier. Für die allermeisten hieß Zeitunglesen damals: Ich fange hinten an – da, wo das steht, was mich wirklich interessiert. Die Rotlichtbestrahlung vorn lasse ich einfach weg. Und das Papier hilft mir, meine Bilanz bei der Altstoffsammlung aufzubessern, wenn ich schon nicht schaffe, genug Schnaps und Wein zu trinken.

Kein Wunder, dass gar nicht so wenige dachten, dass Zeitungen wie die Freie Presse untergehen werden im Strudel der Demonstrationen. Dass nun die Stunde ganz neuer Blätter schlägt oder wenigstens die der kleinen Blockparteien, die jetzt so viel Papier bedrucken konnten, wie sich verkaufen ließ. Überall gab es plötzlich Zeitungen, von denen noch niemand gehört hatte. Je näher man an der Grenze zum Westen wohnte, desto wilder wurde um Publikum und Anzeigen gekämpft.

Eine schöne Zeit. Eine kurze Zeit. Hier die runden Tische und dort ein Journalismus, der keine Tabus kannte. Wie das so ist mit den Träumen im Kapitalismus: Wenn man aufwacht, regieren Monopole. Die Verlage im Westen haben schnell gesehen, dass die Leute nicht in Scharen die Seiten wechseln. Ein paar Abbestellungen, ja, und ein wenig Neugier auf das Neue, das auch. Im Großen und Ganzen aber blieben die Abonnenten bei ihren Zeitungen. Ein schlechtes Gewissen musste niemand haben. Man saß vorher im gleichen Boot und sah jetzt, dass die Redaktionen einigermaßen rudern konnten, wenn man sie nur ließ. Journalisten und Leser sprachen die gleiche Sprache und wussten, wie es früher gewesen war und worauf es jetzt ankommen würde. Also: Preiserhöhungen schlucken und zusehen, wie die Zeitungen immer dicker wurden und bald nicht mehr in den Briefkasten passten.

Leckerlis von der Treuhand

Während die Ostdeutschen noch von Demokratie träumten und manche auch von einem besseren Sozialismus, haben die Westverlage die DDR unter sich aufgeteilt. Die Volksstimme in Magdeburg an Bauer in Hamburg, die Lausitzer Rundschau an Holtzbrinck, drei Thüringer Blätter an den WAZ-Konzern aus dem Ruhrgebiet. Die Treuhand hat damals zwar irgendwie auch Zeitungen und Verlage verkauft, aber eigentlich ging es um Lizenzen zum Gelddrucken. Riesenauflagen und fast nirgendwo Konkurrenz.

Das führt wieder zu Wolfgang Tiedke und seinem oder unserem LVZ-Büro in Chemnitz. Tut mir leid, sagte er eines Tages. Wir dürfen nicht expandieren. Nichts da mit einer Süddeutschen aus dem Osten für den Osten und vielleicht sogar für das ganze Land. Ich habe die Treuhand-Verträge nie gesehen, wenn ich die Sache aber richtig verstanden habe, wurden beim Verkauf Grenzen abgesteckt. Hier die LVZ, dort die Freie Presse und dort hinten, in Dresden, die Sächsische Zeitung. Eine Art Waffenstillstand also und damit keine Chemnitzer Lokalausgabe der LVZ.

Zumindest für mich und meine Frau ist es dann noch schlimmer gekommen, aber vorher will ich die politische Dimension wenigstens andeuten: Die Bundesregierung hat im April 1991 über ihr Organ Treuhandanstalt (die Aufsicht lag beim Finanzministerium) allen wichtigen Westverlagen Geschenke zukommen lassen. Wie sollten die Zeitungen in Ost und West da noch auf die Idee kommen, das zu kritisieren oder wenigstens zu problematisieren, was die Treuhand in anderen Bereichen parallel und wenig später angestellt hat? Als Verdacht formuliert: Kohl, Genscher und Kollegen haben seinerzeit über den Verkauf der großen ostdeutschen Zeitungen die Öffentlichkeit korrumpiert und für dieses Ziel alle Möglichkeiten für eine Neugestaltung der Presselandschaft geopfert, die die Bürgerbewegung nicht nur in Sachsen in den Wendemonaten entwickelt hatte.

Ganz nebenbei ist so auch meine Karriere im Journalismus den Bach runtergegangen. Und damit endlich zur zweiten Ausnahme von der Regel, dass die Treuhand nur absegnen musste, was vorher auf dem kleinen Dienstweg ausgekungelt worden war. Ausgerechnet der Verlag von Axel Springer hatte sich verrechnet. Wenn man so will: ein Opfer seines Hasses auf die „DDR“, auch wenn die Anführungszeichen rund um den Namen dieses deutschen Staates ab August 1989 (!) aus Welt und Bild verschwanden. In diesem Verlag war man sich sicher: Die Zukunft liegt bei den Blättern der kleinen Blockparteien. Also: keine Beziehungen zu den SED-Verlagen. Wir investieren lieber in Zeitungen wie die Sächsischen Neuesten Nachrichten oder das Sächsische Tageblatt (ab August 1990: Leipziger Tageblatt). Als sich dann die Treuhand daran machte, den Kuchen endgültig zu verteilen, war abzusehen, dass diese Strategie ein Schlag ins Wasser war. Für Axel Springer gab es immerhin zwei Trostpflaster: je 50 Prozent bei der Ostsee-Zeitung in Rostock und – bei der LVZ.

Ich weiß noch, wie sich das damals angefühlt hat. Dieser Verlag und „meine“ Zeitung. Wolfgang Tiedke hat öffentlich gegen Springer gewettert, obwohl die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, dass das sein neuer Arbeitgeber wird. „Ich habe zu sehr auf meine demokratische Legitimation vertraut“, steht in unserem Interview von 2010. „Dass eine Redaktion ihren Chefredakteur von außen holt, das gab es sonst ja nicht.“ Tiedkes Amtszeit war im November 1991 vorbei. Springer hat seine kleinen Blätter in Mitteldeutschland zugemacht oder mit der LVZ zusammengelegt, ganz wie man will. Von dort kam jedenfalls eine ganze Heerschar an Redakteuren. Damit war nicht nur die Süddeutsche für den Osten tot, sondern auch mein Plan B. Wenn schon kein Büro in Chemnitz, dachte ich, dann wenigstens eine Festanstellung in Leipzig. Pustekuchen.

Die SPD und Geld vom Staat

In Dresden gibt es heute eine Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung. Die Dresdner Neuesten Nachrichten sind ein Relikt aus den schrillen 1991er Wochen, in denen Axel Springer die Pferde wechselte. Der Verlag selbst hat sich längst aus dem Abozeitungsgeschäft in Sachsen verabschiedet. Seit 2009 gehört die LVZ Madsack. Zu 100 Prozent. Wer Madsack sagt, muss auch SPD sagen. Die Partei betreibt die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG), eine Firma für Medienbeteiligungen. Der DDVG gehören im Moment rund 23 Prozent von Madsack und 40 Prozent des Dresdner Druck- und Verlagshauses, in dem die Sächsische Zeitung und das Boulevardblatt Morgenpost erscheinen und das sonst inzwischen zu Bertelsmann gehört. In Dresden kann ich zwar zwischen drei Zeitungen wählen, die SPD hat aber immer ihre Hände im Spiel.

Madsack heißt auch – Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jeder kennt diesen Namen aus Radio, Fernsehen, Internet. Eine der Meinungsfabriken in Deutschland. Knapp 200 Journalisten, die über 60 Zeitungen in ganz Deutschland versorgen. Leipzig, Halle, Rostock, Kiel, Lübeck, Göttingen, die Dresdner Neuesten Nachrichten. Eine Redakteurin mit DDR-Erfahrung hat mir erzählt, was es für ihre Zeitung bedeutet, wenn die Nachrichten für den Osten im Westen gemacht werden. Die Namen, sagte sie. Prominente. Die wissen nicht, wer hier wichtig ist und wie man die Leute schreibt. Und die Schulpolitik in Niedersachen hat nichts mit dem zu tun, was uns in Sachsen umtreibt.

Regionalmonopole und Zentralredaktionen sind nur die Spitze des Problembergs, auf dem die Tagespresse heute sitzt. Die Auflagen schrumpfen. Sächsische Zeitung (170.000), LVZ (134.000), Morgenpost (43.000), Dresdner Neueste Nachrichten (15.000) und Freie Presse (203.000) verkaufen zusammen weniger Exemplare als das SED-Blatt aus Karl-Marx-Stadt zum Ende der DDR. Die Anzeigen wandern ins Internet. Das öffnet die Tore für alle, die die Menschen auf ihre Seite ziehen wollen und dafür einen Journalismus brauchen, der von sich selbst behauptet, neutral, unabhängig und objektiv zu sein. Man müsste die Zeitungsseiten zählen, die allein die Regierungen in Bund und Land seit März 2020 gekauft haben, um ihre Corona-Botschaften unter das Volk zu bringen. Bleibt zu Hause, liebe Leute, und macht den Arm frei. Wer auch nur ein bisschen von Werbung versteht, der weiß, dass so etwas irgendwann auf taube Ohren stößt. Den Kassenwarten der Verlage dürfte das egal gewesen sein. Und keine Redaktion der Welt beißt die Hand, die sie füttert.

Die Verlegerlobby hat es im Sommer 2020 sogar geschafft, das Tabu Pressesubvention zu kippen. 220 Millionen Euro, die von heute auf morgen und ohne große Debatte im Nachtragshaushalt des Bundes auftauchten und größtenteils noch 2021 ausgezahlt werden sollten, gekoppelt an die Auflage. Je größer die Zeitung, desto mehr Geld. Dieser Plan ist zwar Ende April 2021 gestorben, das wichtigste Gegenargument war aber nicht Staatsferne, sondern Wettbewerbsverzerrung. Eine Online-Plattform hatte mit Gericht gedroht, wenn nur Printverlage gefördert werden (unter dem Deckmantel „digitale Transformation“), und sich auch nicht damit abfinden wollen, die 220 Millionen zu Corona-Soforthilfen umzuwidmen. Die Verlegerverbände reagierten „geschockt“, sprachen von einer „mittleren Katastrophe“ und entdeckten ein neues Lobbyfeld: den Lokaljournalismus und hier vor allem die Zusteller. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Staatsgelder auch ohne den Umweg Anzeigen in die Monopolverlage fließen. Welche politische Kraft sollte etwas dagegen einzuwenden haben, dass die Tageszeitung auch in das letzte Haus am Rande der sächsischen Welt getragen werden kann? Wer wird sich mit Medien anlegen, die jede Karriere ruinieren können?

Transparenz Ost vs. Objektivitätsgerede West Im Januar 1991 hätte ich all das voraussehen können, das meiste jedenfalls. Ich hatte meinen Marx gelesen. Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. Darüber musste Wolfgang Tiedke in seinen Vorlesungen gar nicht reden. Das war jedem von uns klar. Ich war schon vor der Währungsunion in Dortmund, mit einer Studentendelegation, die dort das Institut für Journalistik besucht hat und den örtlichen Monopolverlag. Wir waren gut vorbereitet und haben die Chefs gelöchert. Wie könnt ihr von Freiheit sprechen und von gutem Journalismus, wenn ihr von der Wirtschaft abhängt und von den Parteien? Was ist bei euch anders als bei uns in der DDR? Heute habe ich die Antwort. Damals wusste jeder, wem die Presse gehört und was sie von uns will.

Erstveröffentlichung: Im Osten

Weitere Medienanalysen von Michael Meyen