Im Regionalzug von Köln nach Aachen saßen in der Reihe vor mir zwei Mädchen, ungefähr vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Beide waren von südländisch-orientalischem Typ und hatten vermutlich einen Einwanderungshintergrund, wie lange er auch zurückliegen mag. Beide sprachen akzentfreies Deutsch – nein, nicht ganz korrekt: Sie sprachen mit rheinischem Einschlag. Ob ich wollte oder nicht, hörte ich jedes Wort. Die Mädchen waren Schulfreundinnen. Das Gespräch drehte sich um einen Klassiker: Wer ist deine beste Freundin? Eine der beiden war gekränkt, weil die andere nicht sie, sondern eine andere Schulkameradin zu Weihnachten eingeladen hatte und dieser auch etwas zu Weihnachten schenken wollte. Die so Angesprochene entschuldigte sich damit, dass die gekränkte Freundin doch keine Christin sei, ihr der Weihnachtsbaum und das Weihnachtsfest deshalb nichts bedeute und es ihrem Vater sowieso nicht gefiele, wenn sie als Muslima Weihnachten feiere. Gemeinsam suchten die Freundinnen nach Kompromissen – vielleicht Geschenke zum Zuckerfest. Und so weiter. Es war neben aller normalen Problemwelt halbwüchsiger Freundinnen ein wunderschönes Beispiel für die Alltagsprobleme kultureller Vielfalt, aber auch für deren Überwindung.

In keiner wissenschaftlichen Untersuchung könnte ich ein solches Interview verwenden. Es wäre nicht audiodokumentiert. Ich hätte nicht das Einverständnis der „Belauschten“. Wahrscheinlich taugte es nicht einmal für eine journalistische Reportage. Ich hätte keine Quelle, keinen Beweis, ich könnte es einfach erfunden haben. Und doch spiegelt dieses Gespräch mehr unverfälschte und unmittelbare Wirklichkeit als jedes offizielle Interview, als jede strukturierte Befragung. Nein, bereits das Wort „spiegeln“ ist falsch: Das Gespräch spiegelt keine dahinterliegende Wirklichkeit. Es ist die von den beiden Mädchen erlebte und gestaltete Realität in Echtzeit.

In der Geschichtswissenschaft sind Quellen umso glaubwürdiger, je weniger sie für das geschaffen wurden, was der Historiker braucht. Solches Beobachten oder auch unfreiwilliges (manchmal auch nerviges) Mithören in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gaststätten und Biergärten, in Geschäften oder bei ähnlichen Gelegenheiten ist ein Seismometer, das durch keine Intention verfälscht ist. Man erlebt, wie Jugendliche miteinander sprechen. Man hört, worüber Menschen reden und worüber nicht. Man bemerkt, dass in Deutschland viel Dialekt gesprochen wird. Und umgekehrt, dass Gendersprache jenseits aller Behauptungen in der Wirklichkeit nicht gesprochen wird.

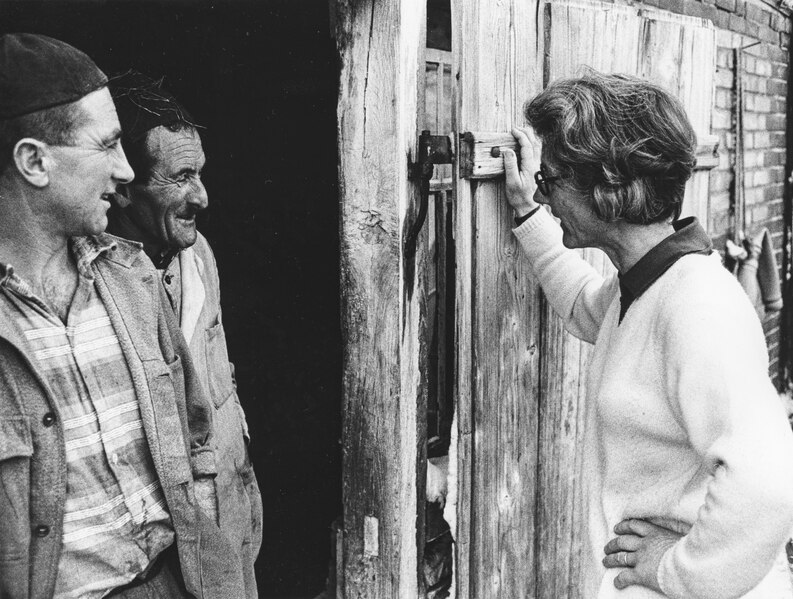

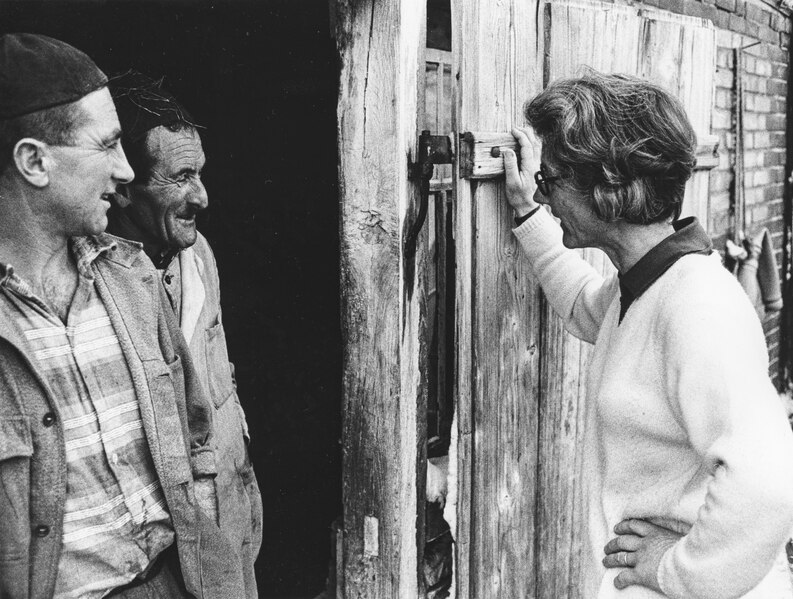

Dann gibt es die Zufallsgespräche im Alltag oder wenn meine Frau und ich auf Wanderungen, Radtouren oder Zugfahrten oder bei anderen Gelegenheiten mit wildfremden Menschen reden. Schon zu meiner Studentenzeit hatte ich durch meine Arbeit als Briefträger unzählige solcher Begegnungen. Damals kam man noch in die Wohnungen und mit Menschen aller Schichten und Milieus ins Gespräch – mit Unternehmern, Hausfrauen, Müllwerkern, Millionären, Arbeitslosen, Rentnern, Ladenbesitzern, Bischöfen, Prostituierten. Eben einfach mit allen, die in einer Stadt leben und Post bekommen.

Die Menschen in Deutschland wollen reden. Es ist nicht schwer, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. An der Ladentheke. In der Gaststätte oder im Biergarten. Man redet mit dem Nebentisch oder man setzt sich einfach dazu. In der Bahn, besonders natürlich im dichtgedrängten Fahrradabteil. Man kommt mit Jung und Alt genauso ins Gespräch wie mit Menschen, die nicht blond und blauäugig sind. Man muss keine Angst haben, irgendwo ins Fettnäpfchen zu treten. Die Menschen sind nicht zimperlich. Man kann über Berufliches und Privates genauso reden wie über Politisches oder Frivoles. Man kann auch Fragen stellen. Dann erzählen die Menschen freudig und bereitwillig. Einen Safe Space braucht hier niemand. Bisweilen zuckte sogar ich bei indiskreten Fragen meiner Frau, aber tatsächlich hat es den Menschen nie etwas ausgemacht, sondern sie haben den Ball gerne aufgenommen, ohne Scheu oder mit einem Lachen die Frage beantwortet und ebenso offen zurückgefragt. Zwei Stichworte oder Fragen – und schon erfährt man ganze Lebensgeschichten. Nicht selten kommt man mit Wildfremden nach wenigen Minuten vertraulicher ins Gespräch über heikle Themen als mit langjährigen Freunden. Ich habe nie erlebt, dass in solchen Gesprächen den Menschen mit Migrationshintergrund irgendeine Frage unangenehm oder peinlich war. Bereitwillig erzählen sie über ihre Heimat – und oft ist diese Heimat einfach Deutschland. Und natürlich redet man meist über Themen jenseits der angeblichen Identitäten: Mit Managern redet man nicht über Management, sondern über Fußball. Mit unserer Trans-Nachbarin nicht über Transsexualität, sondern über Kräuter- und Tomatenanbau. Mit unseren schwulen Freunden nicht über Queerness, sondern über Zahnmedizin und mongolische Geschichte.

Auch solche Gespräche sind nicht zitierfähig im wissenschaftlichen Sinne. Aber ich habe diese Gespräche immer gesucht und geliebt. Ich habe ihnen unendlich viel zu verdanken. Ich habe unendlich viel aus ihnen gelernt, über Lebensmodelle, Lebensverhältnisse, Biografien. Ich liebe die tolerante Gelassenheit, die Weisheit, das „Leben-und-leben-lassen“, das die Menschen ausstrahlen. Wenn diese Quelle versiegt, könnte ich auch nicht mehr schreiben. Sie ist vielleicht die wichtigste Anregung zu meinen Texten. Aus hunderten solcher Gespräche hat sich im Laufe der Zeit ein valides Mosaik ergeben, das oft in deutlichem Gegensatz zu dem steht, was Studien und Meinungsumfragen über das Weltbild der Menschen in Deutschland erzählen. Es wird viel vom Auseinanderklaffen der Einkommensschere gesprochen. Ich beobachte seit Jahren ein Auseinanderklaffen der Schere zwischen Medienrealität und tatsächlicher Lebens- und Problemwelt der Menschen. Ich bin überzeugt, dass manche unerfreuliche politische Entwicklung sehr viel damit zu tun hat.

Berufsbedingt führe ich seit vielen Jahren Auswahlgespräche mit Menschen unterschiedlichster Berufe, hierarchischer Stellung, Nationalitäten und Geschlechter. Mit Arbeitern und Auszubildenden genauso wie mit Vorständen von DAX-Unternehmen. Nichts ist hier zufällig oder ungeplant. Alle Beteiligten wissen, warum es geht und dass es auf diese Stunde ankommt. Objektivistische Tendenzen in der Eignungsdiagnostik fordern, dass man allen Bewerbern dieselben Fragen stellen muss und auch nicht weiter nachfragen und keine Rückfragen erlauben darf. Das Ideal ist hier offenbar keine Interaktion auf Augenhöhe, sondern das mechanistische Abarbeiten eines Fragebogens. Für mich ist ein solches Ideal realitätsfern und kontraproduktiv: Bei einer Personalauswahl entscheiden sich am Ende zwei Menschen füreinander. Sie müssen miteinander reden und sich kennenlernen in einem möglichst offenen Gespräch. Und die zweiten und dritten Fragen, die sich erst im Laufe des Gespräches ergeben, sind immer die interessantesten. Erst dann nähert man sich einem realistischen und lebendigen Bild.

Eine ähnliche Situation: In Management Audits werden mit Führungskräften Interviews geführt, um herauszufinden, ob sie ihren Aufgaben oder kommenden Herausforderungen gewachsen sind und Entwicklungspotenzial besitzen. Unter der Fahne vermeintlicher Objektivität setzen manche Verfahren auf das Mehraugenprinzip. Ich selbst habe das nie gemacht und bewusst abgelehnt. Mehrere streng dreinblickende Beobachter vergiften die Gesprächsatmosphäre: Das Gegenüber beginnt sofort zu schauspielern und in artigen Routinesprech zu wechseln. Ein bisschen energisch, aber nicht zu viel. Ein bisschen sozialkompetent, natürlich auch nicht zu viel. So etwas beherrschen erfahrene Führungskräfte. Das Erstaunliche: Obwohl es eine ernste Situation ist, die für die Führungskräfte nicht gut ausgehen muss, haben sich viele für die Gesprächssituation unter vier Augen bedankt: Seit ihrer Einstellung vor zwanzig oder mehr Jahren hatte nie jemand mit ihnen drei Stunden auf Augenhöhe über ihre Weltsicht, ihre Arbeit, ihre Erfolgsbeiträge, ihre Erfahrungen, ihr Leben gesprochen.

Bei Organisations-Audits ist es eigentlich nicht anders, nur dass die Zielgruppe breiter gestreut ist. Auch wenn es eigentlich um Individuen und ihre Biografie geht, liegt trotzdem nach einigen Gesprächen das Unternehmen wie ein offenes Buch vor einem. Und wenn es eigentlich um die Organisation geht, erfährt man trotzdem viel über die interviewten Individuen.

Egal ob Auswahlgespräche, Management- oder Organisationsaudits: Ich will Geschichten hören, statt routinierten Management-Sprech oder Sätze wie „Meine Tür steht immer offen“. Wenn die Geschichten nicht von selbst kommen, fordere ich sie ein. Und wenn der Interviewte keine Geschichten bieten kann, wenn er nicht erzählen kann, was er in seiner Aufgabe oder in einer kritischen Situation konkret getan und beigetragen hat, dann hat er vielleicht nichts beigetragen.

Die Ergebnisse von Auswahlgesprächen, Management- oder Organisationsaudits werden natürlich im Unternehmen benutzt – dafür führt man sie durch und dafür bezahlt der Auftraggeber. Aber abgesehen von diesem Zweck sind sie streng vertraulich. Das ändert nichts daran, dass mich diese Gespräche bereichert haben. Ich habe viel gelernt über Lebenswege und Charaktere, über den Zusammenhang von beruflichen und privaten Faktoren, über Erfolgs- und Misserfolgselemente der Zusammenarbeit in Organisationen. In Unternehmen hat man auch den Realitätscheck, ob ein positiver oder negativer Eindruck, der im Auswahlgespräch vielleicht nur eine intuitive Millisekunde aufblitzt, sich später im Arbeitsalltag bewahrheitet. Erfahrene Führungskräfte haben gelernt, diese schwachen Störsignale ernst zu nehmen. Wer sie als „nur subjektiv“ beiseite wischt, wird später oft böse bestraft.

Auch in Forschungsprojekten, an denen ich beteiligt bin, spielen Interviews eine Rolle. Seit drei Jahren etwa im Rahmen des Forschungsprojektes „Wandel im biografischen Kontext“, in dem es darum geht, ob die üblichen als Wandel oder gar Bruch beschriebenen politischen und technischen Veränderungen von den Menschen tatsächlich als Einschnitt ihres Lebens empfunden werden. Gemäß den wissenschaftlichen Regeln werden die Interviews aufgezeichnet, transkribiert und für die weitere Auswertung oder für die Publikation vollkommen anonymisiert. Ich führe auch diese Gespräche so offen wie möglich. Ich lasse die Befragten so weit wie möglich allein laufen, ohne sie durch Fragen oder Begrifflichkeiten in eine Richtung zu drängen. Erst im Verlaufe des Gesprächs frage ich nach. Und auch hier sind die zweiten und dritten Fragen die interessantesten. Solche halbstrukturierten qualitativen Interviews waren bis vor wenigen Jahren verpönt. Wie bei den Auswahlgesprächen vergötterte die Sozialforschung vorgegebene Erhebungsstrukturen, also am liebsten einen Fragebogen statt eines Gesprächs und das in möglichst großer Zahl. Glücklicherweise hat sich das in den letzten Jahren gewandelt. Und methodisch frage ich mich, wie man eigentlich zu festgelegten Fragen einer rein quantitativen Erhebung kommen will, wenn man nicht vorher solche offenen qualitativen Interviews geführt hat.

Auch hier kann ich mich nur wiederholen: Diese Gespräche sind ein wunderbarer Quell für Lebenswege, Erfahrungswelten und Weltsichten. Sie zeigen etwa, dass handwerklich und körperlich Arbeitende ihre Arbeit lieben und nicht dafür bemitleidet werden wollen. Sie zeigen ohne irgendeine Integrationsromantik den Behauptungswillen von Geflüchteten. Sie zeigen, dass man ohne Üben, Üben und nochmals Üben in keinem Feld zu irgendeiner Meisterschaft gelangt. Mich begeistern immer wieder die Weisheit und Lebensklugheit der praktisch tätigen Menschen, von denen die meisten keinen akademischen Abschluss haben. Bei vielen Interviews bedauere ich zutiefst, dass sie anonym bleiben müssen und die sperrige Form des Audio-Transkripts nie verlassen.

Es ist leicht, die Äußerungen und Erlebnisse Einzelner als „anekdotische Evidenz“ lächerlich zu machen. Davon abgesehen, dass die „Objektivisten“ selbst nach eigenen Regeln nicht so objektiv sind, wie sie tun, wollte ich mit diesem Streifzug durch meine zufälligen oder geplanten Gesprächserfahrungen deutlich machen, dass der herrschende Objektivismus nicht automatisch näher an die Wirklichkeit führt. Objektiv ist nicht gleich wahrer. Wir können zusammenfassen, abstrahieren, Korrelationen bilden, aber wir sollten nie vergessen, dass hinter allen Verallgemeinerungen die Handlungen einzelner Menschen stehen. Der junge Karl Marx schrieb bereits 1845 in seinen „Thesen über Feuerbach“:

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv.

Und 1890 stellte Gabriel Tarde, einer der Väter der Soziologie, fest:

Man glaubte, der Soziologie keine wissenschaftliche Gestalt geben zu können, ohne ihr einen biologischen oder eher noch einen mechanischen Anstrich zu verleihen. Damit würde das Bekannte mit dem Unbekannten erklärt, ein Sonnensystem zum besseren Verständnis in einen unlösbaren Nebel umgewandelt. Dabei gibt es im Sozialen den außergewöhnlichen Vorteil gegenüber allen anderen Bereichen, dass man die wirklichen Ursachen, die überall sonst den Blicken entzogen sind, bei der Hand hat, nämlich die Handlungen der einzelnen, aus denen die Tatsachen gemacht sind. Man muss also, wie es scheint, um die sozialen Phänomene zu erklären, sich nicht sogenannter allgemeiner Ursachen bedienen, die Physiker und Naturforscher gezwungenermaßen ins Leben rufen und dann unter den Namen Kraft, Energie, Lebensbedingungen und anderer verbaler Notbehelfe für ihre Unkenntnis von den Ursachen der Dinge benutzen.

Ich verstehe, dass man eine empirische Sozialwissenschaft nicht auf belauschte Zufallsgespräche von Freundinnen in Regionalzügen aufbauen kann, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir in keinem anderen der beschriebenen Formate dem Maschinenraum der wirklichen Wirklichkeit so nahe kommen wie in diesem Beispiel.

All das habe ich im Hinterkopf, wenn ich zum Schluss zu dem Interview-Format komme, zu dem ich künftig im Portal der „Freien Medienakademie“ beitragen möchte. Ich habe das Format bei Veranstaltungen ebenso wie für Publikationen verwendet. Meine Gesprächspartner sind „Real People“. Ich befrage sie nicht zu etwas, was sie erforscht haben; nicht, welche Meinung sie zu diesem oder jenem haben, sondern nur zu dem, was sie selbst erlebt, getan oder verantwortet haben.

So hatte ich vor etlichen Jahren den Polizeipräsidenten von München, einen Abenteurer, der allein und schutzlos zu Menschenfressern in den Urwald ging, und den Leiter für Qualitätssicherung eines Flugzeugherstellers zu einer Gesprächsrunde über „Sicherheit“ eingeladen. Wie immer ist das Gespräch einerseits offen und entwickelt sich spontan. Aber andererseits zöge ich schnell die Zügel an, wenn jemand anfinge, über irgendetwas zu schwadronieren, was er nicht erlebt hat. Wie in den Personalgesprächen möchte die authentische Erfahrung herauskitzeln, nicht irgendwelche allgemeinen Lebensphilosophien und Welterklärungsmodelle, die auch bei exponierten und beeindruckenden Persönlichkeiten oft erstaunlich banal und schlicht sind.

Nicht anders mache ich es bei verschriftlichten Interviews, außer dass sie andere Möglichkeiten der redaktionellen Nacharbeit bieten. Ich überlege mir vorher ein paar Fragen, aber je besser es läuft, desto unwichtiger werden diese Fragen. Ich führe das Gespräch so offen und spontan wie möglich, natürlich immer das Generalthema im Hinterkopf behaltend, wenn es ein solches gibt. Ich zeichne es auf, aber meistens höre ich mir die Aufnahme gar nicht an, weil man ihr dann meist zu pedantisch folgen will. Vielmehr schreibe ich das Interview nach meinen schriftlichen Aufzeichnungen so schnell wie möglich herunter. Dabei nehme ich mir die Freiheit, den tatsächlichen und oft krummen Verlauf des Gespräches in eine schlüssige, flüssige und spannende Dramaturgie zu bringen. Selbstverständlich wird das Ergebnis mit dem Interviewten abgestimmt. Er kann alles korrigieren, aber fast immer werden nur Details verbessert, die ich falsch verstanden habe.

Diese Art von Interview ist weder vertraulich noch anonym, sondern sie ist von vornherein für eine Veröffentlichung mit Namensnennung gedacht. Zugegebenermaßen schränkt dies den Kreis der Interviewten ein. Das heißt nicht, dass es nur mit Menschen funktioniert, die gewohnt sind, solche Interviews zu geben. Aber es sind Menschen, die qua Funktion oder Lebenssituation die Unabhängigkeit besitzen, zu sagen, was sie denken und was sie tun. Arbeiter und Angestellte in Unternehmen haben Geschichten, die genauso interessant sind, aber das Unternehmen, der Betriebsrat oder der Mitarbeiter selbst würde eine Namennennung nicht zulassen. Trotzdem ist die Vielfalt der Lebenswege, der gesellschaftlichen Rollen und der Themen riesig groß. Oft denke ich, wie armselig und dürftig im Vergleich dazu das Spektrum ist, das uns immer wieder als Maßstab und Ideal gesellschaftlicher Vielfalt gepredigt wird. Man muss die Weltsichten der Interviewten nicht teilen, aber man kann sie nicht einfach vom Tisch wischen, denn die Gesprächspartner haben es tatsächlich so erlebt, erlitten, gestaltet, verwirklicht. Sie sind eben „Real People“.

Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel "Links oder rechts oder was?" veröffentlicht. Seine Kolumne "Oben & Unten" erscheint jeden zweiten Mittwoch.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus