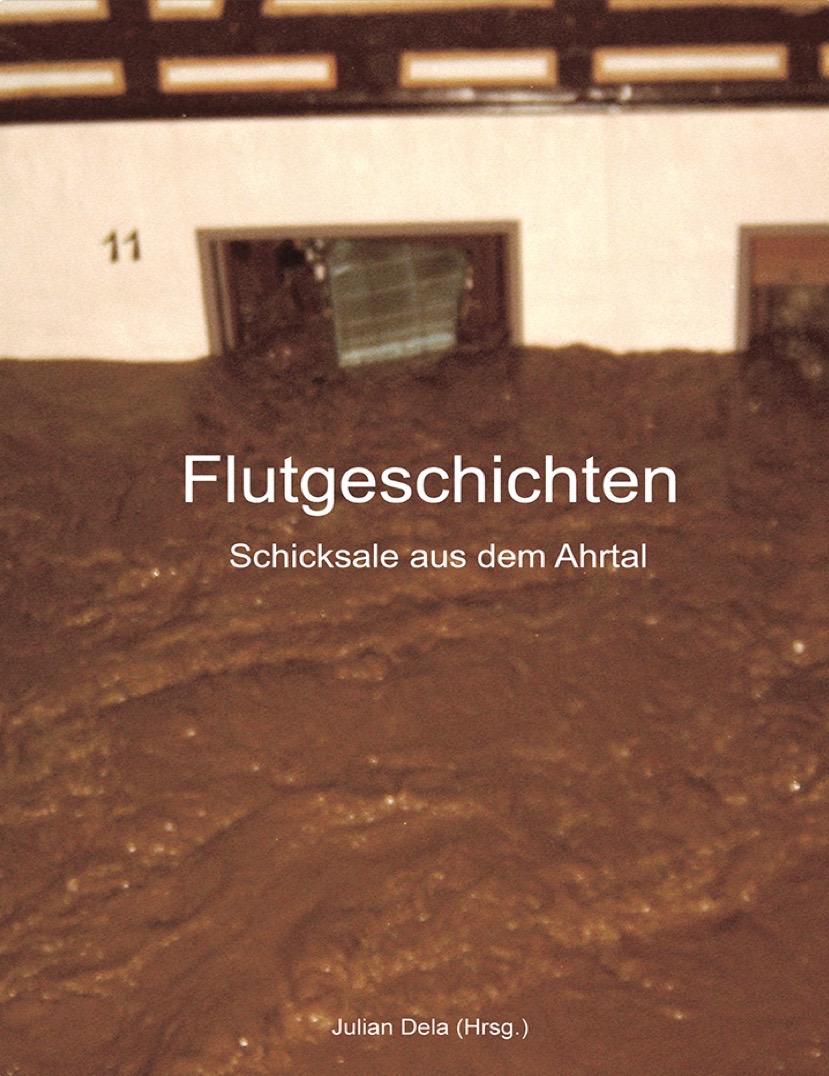

Der 14. Juli 2021 wird im Ahrtal niemals vergessen sein. Zu prägend war die historische Flutkatastrophe. Julian Dela hat die Geschichten der Betroffenen in einem Buch festgehalten. Ein Werk nicht nur zum Lesen, sondern zum Durchleben. Es erzählt von Verlust, Menschlichkeit und Hoffnung inmitten der Zerstörung. Ein ehrliches Dokument, das uns die Augen öffnet für das Unfassbare und die Kraft des Miteinander.

An den Tag der Ahrtalflut kann ich mich genau erinnern. Jeder hier in der Region kann das. Es ist für uns so wie für andere mit dem 11. September: Auch an diesen Tag können sich viele nach all den Jahren immer noch detailliert erinnern. Fast jeder im Ahrtal weiß genau, was er am 14. Juli 2021 getan hat. Ich hatte an diesem Tag Nachtschicht. Tagsüber hatte es so viel geregnet, dass ich unsere Kaminentwässerung tatsächlich viermal entleert hatte – normalerweise mache ich das einmal im Monat.

Als ich zur Arbeit fuhr, um die Spätschicht abzulösen, benötigte ich für die 22 Kilometer fast eineinhalb Stunden – sonst sind es nur zwanzig Minuten. Aber so viele Straßen waren gesperrt, so viele Brückendurchfahrten mit Wasser vollgelaufen und Hänge auf Straßen abgerutscht, dass ein normales Durchkommen unmöglich war.

Wir waren gerade mit Aufräumarbeiten im Betrieb beschäftigt, als einige Kollegen der Spätschicht ins Werk zurückkehrten. Sie waren auf ihrem Heimweg nicht durchgekommen, wollten nicht im Auto übernachten und schliefen lieber im Büro. Einige versuchten es später dann doch wieder. Einer lieh sich von der Firma eine Tauchpumpe für seinen Keller. Retten konnte er ihn damit allerdings nicht, denn eine Tauchpumpe benötigt nun einmal Strom, und der war bei ihm zu Hause ausgefallen. Aber zum Glück nur ein überfluteter Keller. Die Familie war wohlauf. Ein Kollege einer Nachbarabteilung dagegen kam nie wieder. Man konnte nur noch rekonstruieren, dass er auf dem Weg nach Hause seinen Wagen verlassen hatte, als die Straße nicht mehr passierbar war. Seinen leblosen Körper fand man erst einige Tage später ein paar Kilometer von seinem Auto entfernt.

Die Naturkatastrophe im Ahrtal hinterließ nicht nur infrastrukturelle Zerstörung, sondern auch tiefe emotionale Narben. Das lehrt uns keine Statistik, sondern persönliche Erfahrung. Das Buch erzählt, wie schnell Gewissheiten – Sicherheit, Eigentum, Normalität – verlorengehen können. Was bleibt, sind Erinnerungen. Und die Gewissheit: Das Undenkbare ist möglich. Diese Gedanken beschäftigen mich noch lange nach dem Lesen.

Julian Dela hat nicht nur ein Buch geschrieben – er hat ein Mahnmal errichtet. Kein Monument aus Bronze oder Beton, sondern aus Sprache. Flutgeschichten ist ein Chor von Stimmen, die das Unfassbare erzählen, nicht erklären. Es ist ein Buch gegen das Vergessen – und gegen die Illusion, dass man Katastrophen „verarbeiten“ könne wie eine Steuererklärung.

Dela gibt den Betroffenen das Wort – und das ist vielleicht die mutigste Entscheidung des gesamten Projekts. Kein Kommentarton, kein Überbau, kein erhobener Zeigefinger. Nur Menschen. Ihre Angst. Ihre Nacht. Ihr nächster Morgen. Ein Kind, das stirbt, weil es helfen will. Ein Vater, der seine Frau verliert – und weiterlebt, weil er muss. Ein Helfer, der kommt – und bleibt.

Das Buch handelt von Menschlichkeit. Diese Botschaft durchzieht jede der über 50 Erzählungen wie ein roter Faden. Julian Dela dokumentiert keine bloße Katastrophe, sondern menschliches Handeln unter Extrembedingungen. Es geht um Verantwortung – für sich selbst, für andere, für das Gemeinwesen. Und es geht darum, wieder aufzubauen – nicht nur Häuser, sondern Vertrauen, Zugehörigkeit, Menschlichkeit. Tun heißt hier: handeln, trösten, hören, organisieren, aushalten.

Menschlichkeit behauptet sich, selbst wenn alles andere verloren scheint. Die Erzählungen offenbaren nicht nur Verluste, sondern auch Solidarität, Mut, Dankbarkeit. Hoffnung zeigt sich in der Begegnung mit Fremden, in spontanem Engagement, in einem geretteten Fotoalbum, in einem Kind, das überlebt. Hoffnung ist kein Versprechen, aber eine Möglichkeit – vielleicht sogar die stärkste in diesem Buch.

Was darf ein Text tun, was muss er lassen? Dela verweigert sich der Chronologie, der Einordnung, dem Trost. Stattdessen: Stimme um Stimme. Haus um Haus. Die Flut schwappt nicht nur über Straßen, sondern auch über die Texte der Menschen aus dem Buch in unsere Stuben. Wer nach Ordnung sucht, wird sie hier nicht finden – wohl aber Haltung.

Was bleibt? Fragen. Warum starben 135 Menschen in dem historischen Hochwasser? Warum hat niemand rechtzeitig gewarnt? Was heißt Wiederaufbau, wenn alles zerbrochen ist? Dela antwortet nicht. Aber er lässt uns nicht los.

Ein erschütterndes Buch. Als ich die ersten drei Geschichten gelesen und mir die ein oder andere Träne aus den Augen gewischt habe, höre ich, wie sich meine Frau lautstark im Büro über einen Computerfehler ärgert. Ich stehe auf, gehe zu ihr, nehme ihr die Computermaus zärtlich aus der Hand und sie einfach nur in den Arm.

Und genau deshalb ist es ein so wichtiges Buch. Vielleicht das ehrlichste Dokument dieser Katastrophe der letzten vier Jahre. Mit Gänsehautgarantie. Man weint oder ist tief bewegt.

Fast genau ein Jahr vor der Katastrophe war Julian Dela mit seiner Familie von Köln zurück in seine Heimat zurückgezogen. Am Unglückstag saß er mit seiner Frau, seiner Tochter, seiner Hündin und dem Vermieter auf dem Dach – alle überlebten. Nach der Flut gab er seinen Job als Fernsehjournalist auf und hilft seitdem als persönlicher Mitarbeiter dem Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler beim Wiederaufbau. Wichtig: Sämtliche Erlöse dieses Buches gehen nicht an den Autor, sondern werden an Fluthilfe-Organisationen gespendet. Und das macht das Buch umso wertvoller.

Nicht denen, die Sensation suchen, lege ich das Buch ans Herz. Nicht denen, die glauben, Katastrophen seien nur Fernsehstoff. Ich möchte es jenen empfehlen, die glauben, dass Empathie eine Option ist, nicht nur eine Pflicht. Die politisch mitreden wollen, ohne je mit nassen Füßen in einem überfluteten Keller gestanden zu haben. Und jenen, die Verantwortung tragen – in Behörden, Medien, Organisationen. Das Buch regt zum Weiterlesen an.

Außerdem ist Flutgeschichten ein seelischer Rechenschaftsbericht aus der Praxis. Ich würde es auch all jenen geben, die trauern, aber nicht wissen, wie sie aus dem Tal herausfinden. Die helfen wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen, und die vergessen haben, dass Solidarität keine App ist, sondern ein Blick, eine Hand, ein Satz, der lautet: Ich bin da.

Und schließlich: Ich möchte es Schülern empfehlen. Weil es Geschichte lehrt – nicht in Jahreszahlen. Und Entscheidungsträgern, weil es zeigt, was passiert, wenn Frühwarnsysteme versagen, aber die Mitmenschlichkeit der Betroffenen nicht. Historische und gesellschaftliche Elemente liegen hier ganz nahe beieinander. Wer dieses Buch liest, wird das Ahrtal nie mehr als einen Ort auf der Landkarte sehen – sondern als Chiffre für alles, was der Mensch verlieren kann. Und manchmal: für das, was er gewinnt, wenn alles verloren scheint. Denn das Leben geht weiter, aber es ist ein neues.

Julian Dela (Hrsg.): Flutgeschichten. Schicksale aus dem Ahrtal, 2022, Books on Demand, Norderstedt, 203 Seiten. 13,99 Euro.

Bastian A. Werner hat im März 2025 am Kompaktkurs Journalismus an der Freien Akademie für Medien & Journalismus teilgenommen.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus