Es fühlte sich an, als stünde ich an diesem Julitag in Berlin am Welt-Tresen. Vor den Fenstern des Berliner Theater Ost tanzten die Regentropfen auf dem Asphalt, doch drinnen lag Spannung in der Luft. Das war keine gewöhnliche Konferenz, sondern ein intellektueller Aufbruch, eine Zusammenkunft visionärer Geister, die sich weigerten, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Die Vielfalt der Redner und Gäste, der rege Austausch: Alles deutete darauf hin, dass hier die Fäden der globalen Diskussion zusammenliefen – in einem Raum, der den Menschen wie die Arche Noah Rettung bot.

Am 12. und 13. Juli hatte das Schiller-Institut gemeinsam mit dem Ostdeutschen Kuratorium der Verbände (OKV) und der Pariser Academi de Géopolitique gerufen, und strategische Denker, kühne Politiker, bahnbrechende Wissenschaftler, hochrangige Militärs, beseelte Musiker und unermüdliche Aktivisten waren gefolgt. Ihr Ziel: ein neues Paradigma für die internationalen Beziehungen zu schmieden – und dessen Verwirklichung zu erörtern, als gäbe es kein Morgen. Ein ambitionierter Plan, da mein Tag mit Berliner Verkehrschaos begann und ich die feurige Keynote von Helga Zepp-LaRouche, Gründerin des Instituts, zum Thema „Dritter Weltkrieg oder eine neue globale Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur?“ leider verpasst habe. Geduld und Ergebenheit, so lehrte das Chaos, waren die ersten Lektionen dieses Gipfels.

Die Redner folgten Schlag auf Schlag, ein intellektueller Marathon, bei dem Kaffeepausen ein Mythos und Fragen aus dem Publikum eine seltene Delikatesse waren. Doch über allem schwebte ein mutiges Motto: „Der Mensch ist nicht des Menschen Wolf!“ Eine These, die in diesen stürmischen Zeiten nicht nur zum Nachdenken anregte, sondern auch einen Funken Hoffnung in die Herzen der Anwesenden trug.

Als Erster aus dem Publikum meldete sich mein Sitznachbar zu Wort. „Mein Name ist Mrutyuanjai Mishra. Ich komme aus Indien und gehe davon aus, dass ich der einzige Inder in diesem Raum bin. Metaphorisch gesprochen, der einzige Elefant im Raum.“ Mishra, der seit Jahrzehnten in Dänemark lebt, hatte sich in der Mittagspause über die vielen Ausländer auf Berlins Straßen gewundert – vielleicht ein Kontrastprogramm zur gerade entdeckten Russophobie? Er erzählte eine Anekdote aus seiner Jugend in Indien, einer Zeit, in der Russland einen besonderen Platz in den Herzen vieler Inder einnahm.

Als ich in Indien aufwuchs, mochten wir Russland sehr. Wir lebten drei Jahre in Bombay, und Bollywood war unser Ding, aber wir dachten: „Wow, warum können die Russen nur besser tanzen als wir?“ Wir haben das Schach erfunden, aber wir dachten, die Russen spielten besser als wir.

Diese warmen Erinnerungen stehen in scharfem Kontrast zu seinen Beobachtungen in Europa.

Als ich dann nach Europa kam, war ich ziemlich verwirrt und erstaunt über diese Russophobie, diese Angst vor Russland, so viel Ablehnung – ich kann es nicht verstehen.

In seiner Stimme schwang echte Ratlosigkeit. Dann richtete er seine Frage an das Panel:

Was können wir dagegen tun? Denn das würde wahrscheinlich eine Veränderung bewirken, sobald die Menschen in Europa anfangen, anders zu denken.

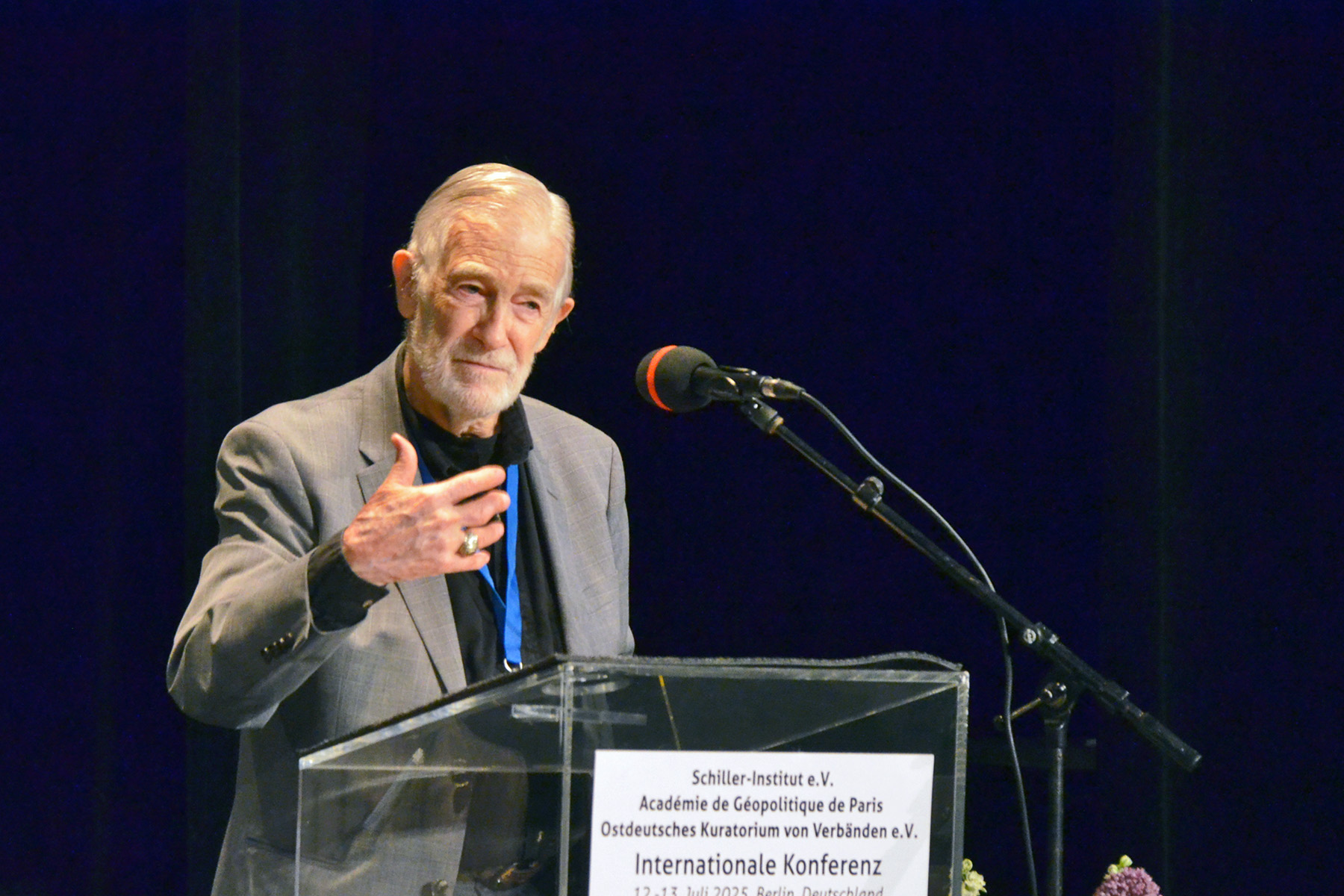

Ray McGovern, einst CIA-Analytiker und Berater von US-Präsidenten, nickte von der Bühne. Die Russophobie, so der 85-Jährige, sei wohl von jenen mit der Muttermilch aufgesogen worden, die nicht wie er noch die alte Schule erlebt hätten. Zum Ukraine-Krieg sagte McGovern im kleinen Kreis, er hoffe, dass die unvermeidliche Niederlage „nicht in einer bedingungslosen Kapitulation oder vollständigen Zerstörung mündet“, sondern durch diplomatische Bemühungen abgemildert werde, „im Sinne eines ‚Lippenstifts auf dem Schwein‘, um das Unvermeidliche erträglicher zu machen.“

McGovern beklagte zudem den „Verlust einer freien Presse“ und sprach vom „MICIMATT-Komplex“ – Military Industrial Congressional Intelligence Media Academia Think Tank. Die Medien, so seine These, seien der „Eckpfeiler“ der Kriegsmaschinerie, kontrolliert von Konzernen, die sich die Taschen füllten, während andere bluteten.

Alternative Medienarbeit ist unglaublich wichtig, denn es liegt an uns, das zu ändern.

Helga Zepp-LaRouche griff diesen Punkt auf und fragte Zhang Weiwei aus China nach dem Aufbau eines alternativen Mediennetzwerks. Zhang, ein Verfechter authentischer Informationen, befürwortete ein „Netzwerk“, das sich den Herausforderungen von sozialen Medien und KI stelle. Er konnte sich einen Seitenhieb auf das westliche Wahlsystem nicht verkneifen, das oft schlechtere Führer produziere, und lobte Chinas Modell „Auswahl plus Wahl“ (selections and elections) sowie den „demokratischen Zentralismus“, der zu qualitativ besseren Entscheidungen führe.

Auf der Konferenz sprach auch Elizabeth Murray (Bild oben), früher CIA-Analystin mit Fokus auf Nahost. Ihr fiel die Geschichte des „Rasenmähens“ ein, jener zynische Kommentar eines „renommierten Experten“ über 1.400 tote Zivilisten im Gaza-Krieg, gefolgt von leichtem Lachen im Publikum. Das hatte sie einst so schockiert. Jetzt, als Teil der Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS, Nachrichtendienst-Veteranen für Vernunft), verkörpert sie die Kraft der persönlichen Transformation und des zivilen Widerstands. Murray erzählte von einem Protest vor dem Rüstungshersteller Raytheon in Tucson (Arizona), wo sie und andere Aktivisten mit einem Schild gegen Atomwaffen demonstrierten. Obwohl sie verhaftet wurden, seien sie respektvoll behandelt worden, und ihre Aktion habe zum Nachdenken angeregt. Murrays Kernbotschaft:

Man sollte niemals die eigene Macht unterschätzen, Menschen zu beeinflussen und zu transformieren.

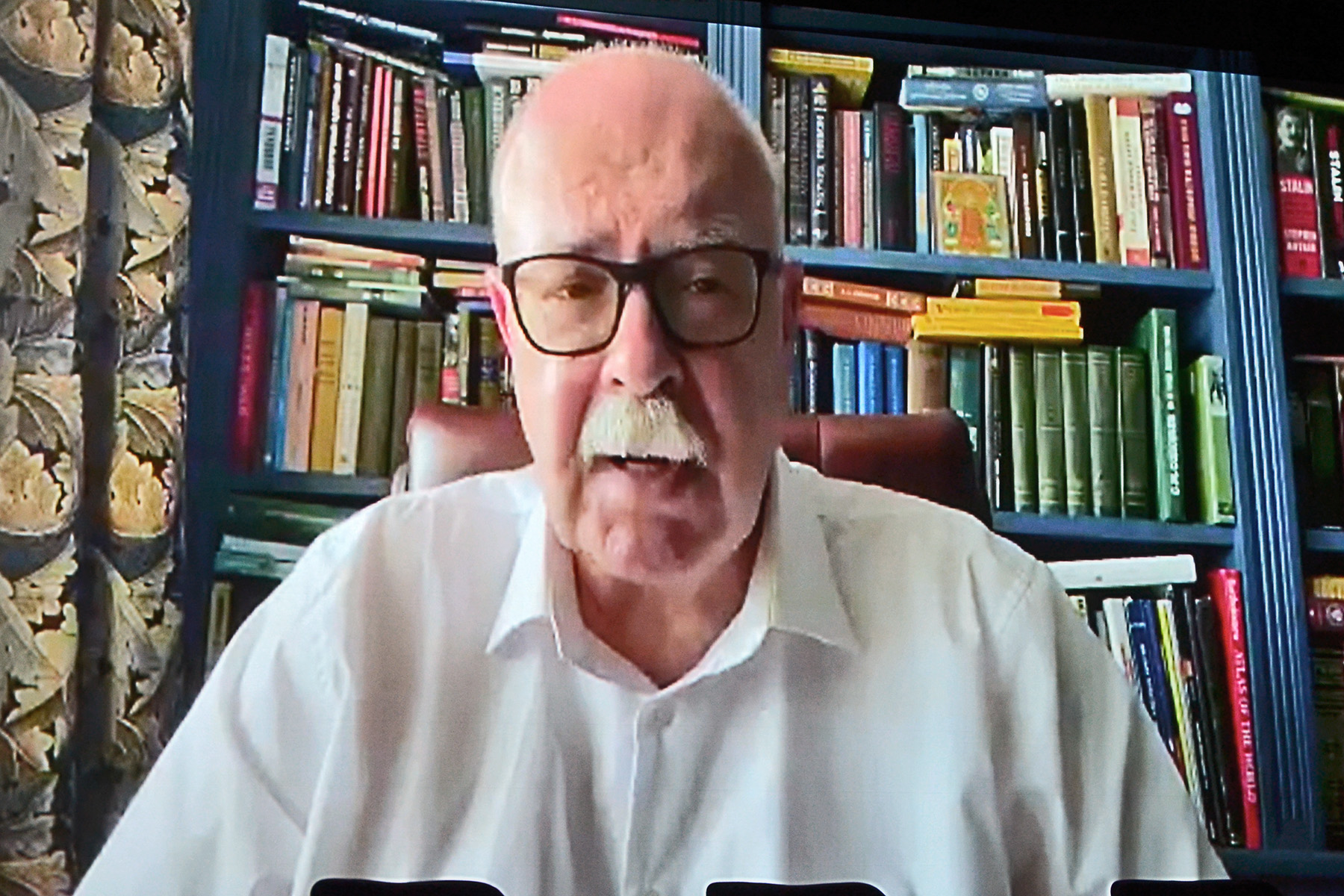

Ein ernster Ton kam von dem Politologen Dmitrij Trenin aus Moskau. Der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Strategie der Nationalen Forschungsuniversität „Hochschule für Wirtschaft“ hätte lieber über Frieden und Entwicklung gesprochen, doch die „akuten Krisen“ ließen ihm keine Wahl. Es sei eine „lächerliche Vorstellung“, dass Russland Europa angreifen würde, doch die europäischen Führer nutzten dies als „neue, einigende Idee“ – das „Sich-den-Barbaren-im-Osten-Entgegenstellen“.

Trenin empfand besondere Trauer über das Ende der deutsch-russischen Aussöhnung, die er als „fast ein Wunder“ bezeichnete. Diese Versöhnung, die außerhalb von Bündnissen oder Wirtschaftsverbänden erreicht wurde, während des Kalten Krieges ihren Anfang nahm und durch Moskaus Akzeptanz und Unterstützung der deutschen Wiedervereinigung zementiert wurde, sei nun „in Fetzen und eine Tragödie“. Die Situation sei gefährlicher als während des Kalten Krieges, gefährlicher noch als die Kubakrise. „Wir blicken in den Abgrund“, mahnte er, da Chancen zur Deeskalation bereits vertan worden seien. Europa sei wieder zum Hauptgegner Russlands geworden.

Botschafter Hans-Christof von Sponeck, ehemaliger UN-Koordinator der humanitären Hilfe im Irak, sah eine „geopolitische Kluft“ und beklagte den kurzen „Traum von Jalta“. Er forderte die „Demokratisierung des gesamten UNO-Systems“ und die Einhaltung internationalen Rechts. Ohne den „politischen Willen der Großmächte“ gäbe es keine neue Weltordnung. Sein Credo: „Neues schaffen, heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten, heißt neues schaffen.“

Patrick Lumumba aus Kenia sagte: „Die Welt ist ein Wald“, doch kein harmonischer. Es sei ein Dschungel, in dem das Gesetz des Stärkeren gelte. Afrika sei weiterhin ein „Spielfeld“ für alle Akteure, gespalten und manipulierbar. Die Multipolarität, so Lumumba spitz, dürfe nicht nur ein Wechsel der „Stecher“ sein, von einem „mit Grinsen“ zu einem „mit Lächeln“. Lumumba betonte die Dringlichkeit für Afrika, „sich selbst zu befreien“, da die internationalen Beziehungen immer noch vom „Gesetz des Dschungels“ bestimmt seien, vom „Überleben des Stärksten und dem Tod der am wenigsten Geeigneten“. Er wies darauf hin, dass Afrika in 54 souveräne Staaten unterteilt sei und ein „neuer Kampf um Afrika“ stattfände, der sich anfühle wie eine Wiederholung der Berliner Konferenz von 1884/85, nur mit „zuckersüßer Sprache“, die Afrika in ein „falsches Sicherheitsgefühl einlullen könnte.“

Donald Ramotar, einst Präsident von Guyana, sah in all dem die Dekadenz einer alten Ordnung, die den Völkermord in Gaza zulasse und Israel beim Angriff auf den Iran unterstütze. „Das alte System ist verrottet.“ Die USA und europäische NATO-Mitglieder seien „nicht nur Komplizen dieser Barbarei, die stattfindet. Sie sind Teilnehmer und Ermöglicher der grausamen Zerstörung von Städten und Leben.“ Er hob hervor, dass die Entwicklungsländer, obwohl von Schuldenkrisen gesprochen werde, „immer noch ein Nettozahler von Kapital an den globalen Norden“ seien. Doch er schöpfte Hoffnung aus dem „Erwachen des globalen Südens“ und den BRICS-Staaten, die einen gerechteren Entwicklungspfad anstrebten: „Wohlstand für alle“ nicht auf Kosten anderer. Ramotar betonte dabei ausdrücklich Russlands Recht auf Sicherheit und Verteidigung, besonders angesichts der militärischen Operationen, die zur Abwehr einer „totalen Übernahme durch NATO-Länder“ notwendig seien. Sein Ruf war klar: „Organisation, Organisation, Organisation für eine bessere Welt!“

Jacques Hogard, französische Ex-Offizier, träumte von einem „großen Europa vom Atlantik bis zum Ural“, wo Frankreich und Russland Verbündete wären und es Europa „gut ginge“. Wer dieses Gleichgewicht verhindert? Die USA – der „beste Feind“.

Helga Zepp-LaRouche griff die Medienfrage erneut auf – eine Kaffeepause war nicht in Sicht – und stellte fest, dass China heute die „deutschen Tugenden“ verkörpere, während Deutschland dem „anglo-amerikanischen Modell der Gewinnmaximierung“ verfallen sei. Der westliche Werteverfall führe auf eine „abfallende Bahn“. Sie forderte einen Dialog der klassischen Kulturen und appellierte an Christen in CDU/CSU, sich gegen eine Politik zu stellen, die Deutschland durch Taurus-Raketen in der Ukraine zum atomaren Ziel machen könnte. Die Bevölkerung „schläft“, während die Friedensbewegung klein sei. Die Vernetzung alternativer Medien sei eine „sehr zentrale Aufgabe“, um eine andere Stimme zu schaffen. Ungarns Prinzip von Konnektivität und Balázs Orbán lassen grüßen.

Diane Sare, Präsidentin der LaRouche-Organisation und ehemalige unabhängige Kandidatin für den US-Senat in New York, fügte hinzu, dass die „Fähigkeit des Menschen, grausam zum Menschen zu sein, keine Grenzen“ zu haben scheine, doch es gebe ein höheres Prinzip. Die Wahrheit werde sich immer durchsetzen, und die „Macht der Kinder von Gaza“ in ihrer Wehrlosigkeit könne das Gewissen entzünden. Sie forderte eine Rückkehr zu den Gründungsprinzipien der amerikanischen Revolution, die auf der unbegrenzten Entwicklung jedes Individuums basierten, statt die „barbarischen Horden der Kreuzzüge“ zu imitieren.

Ray McGovern beendete die Runde mit seinem NOAA-Prinzip: „Keine Auszeichnungen mehr für Regenvorhersagen. Auszeichnungen nur noch für den Bau von Archen.“ Es genügt nicht zu wissen. Man muss handeln. Deutschlands Verhalten gegenüber den USA bezeichnete er als „schafsmäßige Ergebenheit“. Der Regen prasselte unablässig auf das Dach, doch drinnen, im Theater Ost, hörten wir nichts davon; dort keimte der Wunsch nach einer friedlicheren Welt. Vielleicht können ein paar Archenbauer und Rasenmäher-Verweigerer die Welt doch noch zu einem Ort machen, wo das Lachen nicht zynisch, sondern ehrlich ist? Der Mensch kann doch nicht des Menschen Wolf sein! Das hatte die Begegnung mit der Welt im Theater Ost deutlich gemacht.

Éva Péli ist freie Journalistin und Übersetzerin mit Schwerpunktthemen aus Mittel- und Osteuropa, schreibt unter anderem für die nachdenkseiten, das Magazin Hintergrund und das ungarische Fachportal für den postsowjetischen Raum moszkvater.com.

Webseite der Autorin

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus