Also doch. Egon hat es geschafft. Der dritte Teil seiner „Erinnerungen“ ist da, obwohl mir Frank Schumann, der Verleger, noch vor knapp einem halben Jahr eher wenig Hoffnung machte. Das Alter, Sie wissen schon. Operationen, Abgabetermine, die verschoben wurden, und überhaupt. Wer mag sich mit 88 schon noch an den Schreibtisch setzen. „Ich bin froh, wenn er es überhaupt schafft, und quäle ihn nicht mehr.“

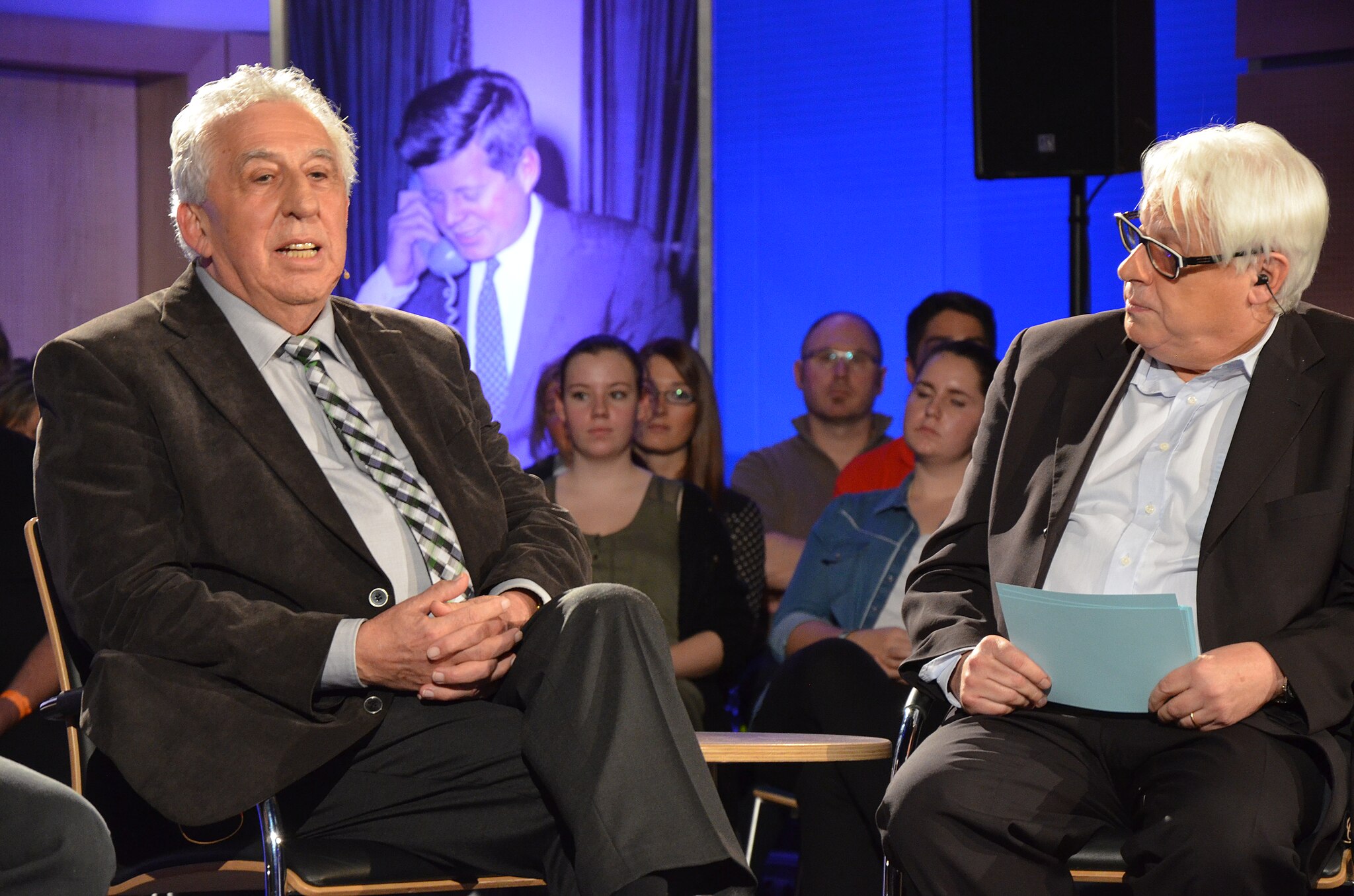

Schumanns Verlag edition ost ist längst zur publizistischen Heimat von Egon Krenz geworden – zum Katalysator einer Metamorphose, die weit über das hinausgeht, was ich vor fünf Jahren auf die Formel „Parteifunktionär, Zeitzeuge, Historiker“ gebracht habe:

Wer sich mit der DDR, mit dem Umbruch 1989/90 oder mit dem Schicksal von Spitzenfunktionären der SED beschäftigen möchte, findet in seinen Büchern Material und Perspektiven, die über die Archive hinausreichen.

Etwas überspitzt: Das Schreiben hat Egon Krenz geholfen, von einem Hassobjekt zu einem Vorbild zu werden, zu einer Figur, an der sich gar nicht so wenige orientieren, aufrichten, reiben. Im neuen Buch erinnert er sich an seine 89er Sommer-Morgenläufe auf dem Darß und an die Blicke der Menschen, die schwiegen oder stumm an ihm vorbeischauten – an einem Mann, der doch eigentlich auf die Kommandobrücke in Berlin gehörte und folglich wissen musste, was das Land bewegt. Pustekuchen.

Diese Form der Ignoranz an der Grenze zur Verachtung schmerzte wesentlich mehr als lauthals geäußerte kritische Vorwürfe und verbale Attacken. Sie wollten einfach nichts mehr mit unsereinem zu tun haben. (S. 78)

Heute klingeln Wildfremde an seinem Häuschen am Meer. Man will Selfies, ein Gespräch, oft auch Rat, Zuspruch, Aufmunterung. Krenz berichtet von dem Postberg, den er als Einzelkämpfer längst nicht mehr besteigen kann, und von alldem, was ihm widerfährt, wenn er auf Reisen ist, bei Lesungen oder einfach nur in seinem Garten.

Ich bin in den Augen nicht weniger „die DDR“. (S. 309)

In meinem Bücherregal nimmt sich dieses Land made by Egon Krenz imposant aus. „Wenn Mauern fallen“ (1990), „Herbst '89“ (2009, sogar mit Widmung), „Gefängnis-Notizen“ (2009), „Wir und die Russen“ (2019). Dazu der Ziegelstein „Walter Ulbricht“ (2013) und nun mehr als tausend Seiten „Erinnerungen“. Sein China-Buch von 2018 habe ich genau wie einige Interviewbände ausgelassen. Das Muster ändert sich ohnehin nicht. „Wir“, die Parteiführung, also auch ich, Egon Krenz, wir sind verantwortlich für das, was gelaufen ist. Wir haben Fehler gemacht. Die Medienpolitik vor allem und das Dogma „keine Fehlerdiskussion“. Engstirnigkeit und Bürokratie. Der Respekt vor den alten Kämpfern an der Spitze, der klare Sicht verhinderte und damit auch das Herumreißen des Ruders, als das noch möglich war.

Das Aber von Egon Krenz hat drei Facetten. Moskau, die Ökonomie und das, was 1989 nicht passiert ist. Keine Gewalt. Übergang und Ende in Frieden. Ohne die Sowjetunion, das schreibt Krenz immer wieder und belegt es mit zahlreichen Details vom 17. Juni 1953 über die „Willy, Willy“-Rufe beim Brandt-Besuch in Erfurt und die gar nicht so heimlichen Agenten am Politbüro-Tisch bis zum Deal zwischen Gorbatschow und dem ersten Bush, ohne die Sowjetunion keine DDR. Ohne den „nicht verkraftbaren ökonomischen Krieg gegen uns“ ganz andere Möglichkeiten nicht nur in Sachen Reisefreiheit, sondern auch generell für „die emanzipatorischen Ideen des Sozialismus“. Und ohne Krenz – wer weiß, wie der 9. Oktober in Leipzig gelaufen wäre.

Ich lasse das so stehen, weil diese Memoiren-Trilogie mehr ist als eine Waffe im Kampf um Deutungshoheit. Hier legt ein Mensch Rechenschaft ab, der sich treu bleibt und bis heute damit hadert, dass seine Partei ihn Anfang 1990 nicht mehr wollte. Ich selbst mag die Bände eins und drei lieber als das Mittelstück, in dem die Schrift kleiner ist und der Buchsatz eher gequetscht. Band zwei ist das Vermächtnis des Politikers Krenz, geschrieben für Historiker mit dicken Brillen. Beim Nochmal-Blättern bin ich hängengeblieben an dem Verdacht, Günter Mittag, zuständig für die Wirtschaft und damit im Prinzip für alles, könne ein „Agent des Westens“ gewesen sein (S. 60). Obwohl da bei mir ein Ausrufezeichen steht, hatte ich das schon wieder vergessen.

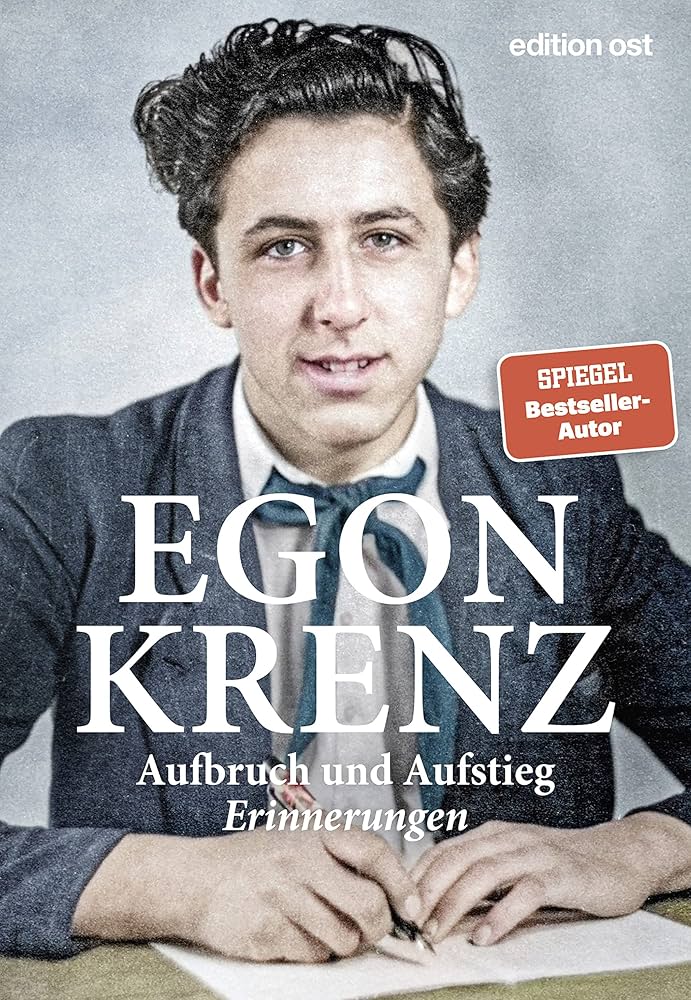

Band eins dagegen ist noch sehr präsent, weil hier erzählt wird, wie ein Junge von der Ostsee, geboren 1937, aufsteigen konnte bis ganz nach oben. In dieser Geschichte steckt zwangsläufig viel von der frühen DDR jenseits von Partei und Staat. Egon Krenz berichtet in diesem Buch, wie er aufgefallen ist, weil er den Mund aufmachte und gerade nicht nachplapperte, was die Alten überall hören konnten. Sicher: Im Rückblick wollen wir manches anders sehen, als es einst gewesen ist, und vor allem uns selbst in eine Linie stellen, die uns bis zum Ende tragen kann. Es lohnt sich trotzdem, noch einmal einzutauchen in die Euphorie eines Teils der DDR-Jugend und in die Machtkämpfe, die nicht nur in Berlin liefen.

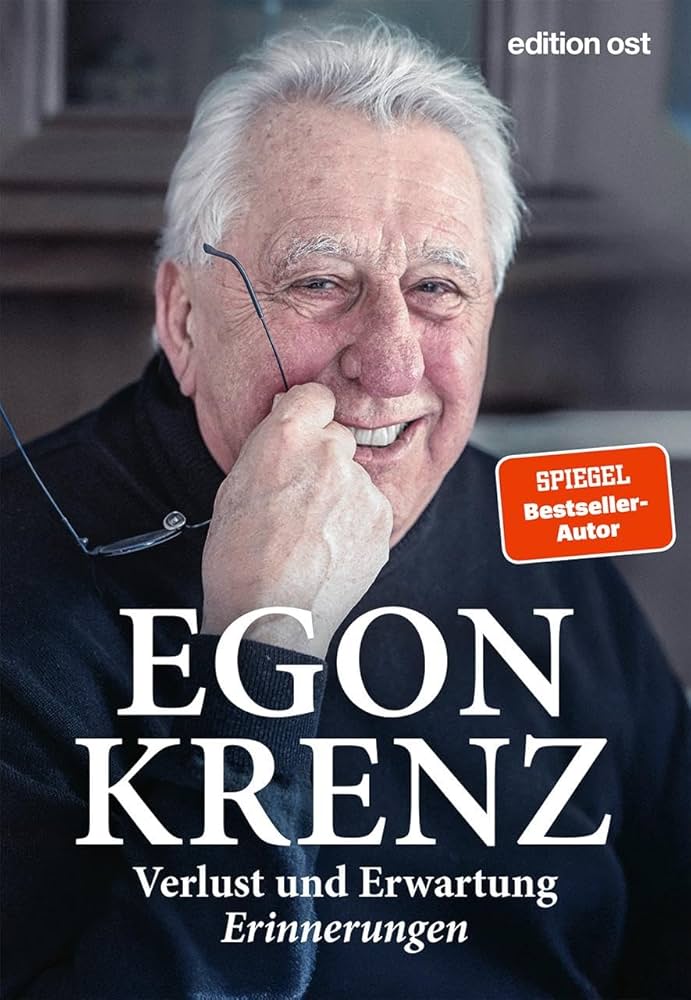

Diese Empfehlung gilt auch für Band drei – vor allem für das, was „danach“ passiert ist, nach dem Absturz mit gerade 52. Ich kenne das: Es befreit, wenn man nicht mehr groß Rücksicht nehmen muss, abgesehen vielleicht von dem Milieu, das für Zuspruch sorgt, für Einladungen, für Austausch. Cancel Culture hat Egon Krenz schon kennengelernt, bevor es dieses Wort gab. Nicht einmal Frank Schirrmacher, Kopf hinter der FAZ und dem Antipoden aus dem Osten offenbar zugetan, hat die Brandmauer niederreißen und ein TV-Treffen mit Richard von Weizsäcker arrangieren können (S. 271). Als Krenz und ein paar Ex-Genossen Anfang 2004 in einem Rostocker Honda-Autohaus die Entlassung aus der Haft feiern, verlieren der Händler und sein Sohn nach einer Medienkampagne prompt die Lizenz (S. 301).

Krenz führt das, wie sollte es anders sein, auf eine Geschichtspolitik zurück, für die Klaus Kinkel, seinerzeit Bundesjustizminister, schon im September 1991 den Ton gesetzt hat:

Es muss gelingen, das SED-System zu delegitimieren. (S. 173)

Ein zweiter Kronzeuge bleibt namenlos, aber man kann sich gut vorstellen, dass dieser Satz im gleichen Jahr beim Unionstreffen in Wildbad Kreuth gefallen ist, als es um die „Intellektuellen in Ostdeutschland“ geht:

Wir werden sie nicht in Lager sperren, das haben wir nicht nötig. Wir werden sie an den sozialen Rand drängen. (S. 183)

Egon Krenz gebührt Dank dafür, dass er sich noch einmal hingesetzt und all das aufgeschrieben hat, was diese Geschichtspolitik zu verantworten hat. Es geht dabei auch und immer noch um die Frage, was von der DDR bleibt. Krenz nennt „Werte wie Respekt, Empathie und Fairness, die eine gerechte Gesellschaft stützen und zusammenhalten“ (S. 335), und erzählt von einer Begegnung mit Kurt Masur, einem DDR-Star, Ende der 1970er in Leipzig:

Mir fiel auf, wie „normal“, partnerschaftlich, nahezu freundschaftlich der weltberühmte Dirigent mit den Bauarbeitern umging – und diese mit ihm. Das war nicht unbedingt ungewöhnlich für unser Land. Da gab es keine sozialen Schranken, die sich die einen nicht trauten zu überschreiten und die die anderen argwöhnisch kontrollierten, damit eben dies nicht geschah. (S. 316)

Noch ein Buch, sagt Egon fast zum Schluss, werde er nicht schreiben. „Aber bekanntlich soll man ja nie nie sagen. Schon gar nicht mit 88 Jahren.“

Egon Krenz: Verlust und Erwartung. Erinnerungen. Berlin: edition ost 2025, 349 Seiten, 26 Euro.

Berichte, Interviews, Analysen

Freie Akademie für Medien & Journalismus